4-48 旧村別地味・地勢

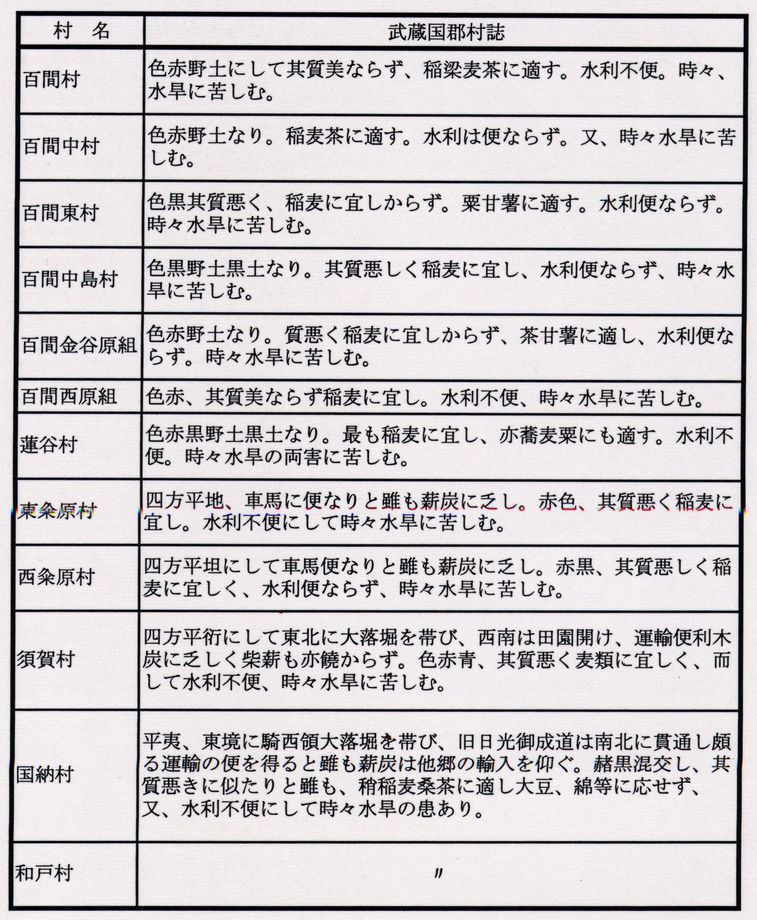

4-49 旧村別土地概況(『武蔵国郡村誌』より)

次に地勢・地味をみると、水利の便が悪く、時々水害や水不足に苦しむ村は旧一二か村全部に及んでいた。また、主穀の生産には適していないとしているが、農作物の生産状況を見るとその中心は米や麦といった主穀であり、耕地条件に合わない作物を生産しなければならないほど土地条件は劣悪であった。

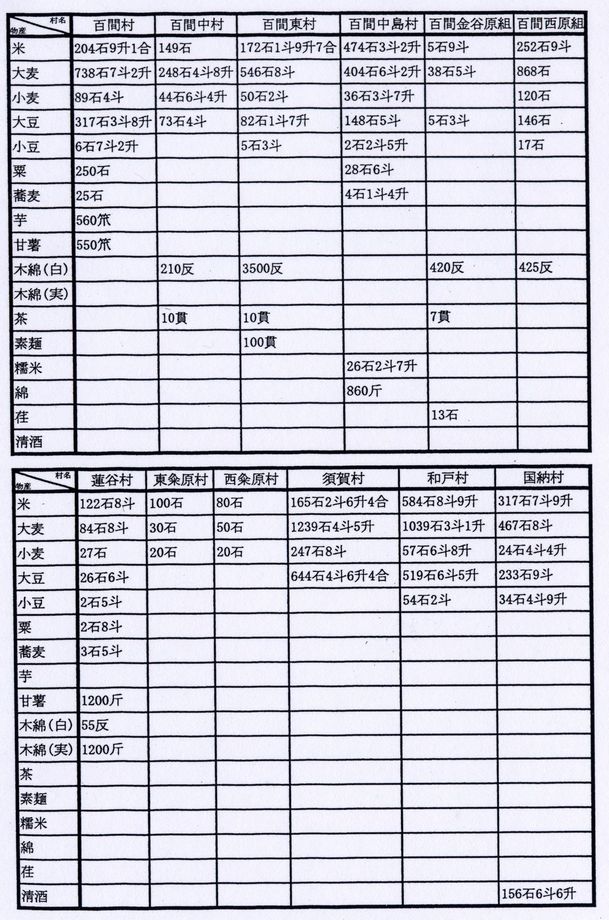

農産物の状況は、4-50の物産一覧のようになる。生産の中心は、米麦といった主穀であり、ほとんどが麦作を中心としていた。町域全体の生産量を見ると大麦、大豆、米、小麦の順で、その他に小豆、粟、そば、綿、茶、芋、甘藷(かんしょ)、糯米(うるちまい)、荏(えごま)の生産が確認することができる。百間村、百間中村、百間東村、百間金谷原組、百間西原組、須賀村、和戸村、国納村の八か村では、大麦が最も生産量の多い作物であり、百間中島村、蓮谷村、東粂原村、西粂原村の四か村では、米が最も生産量の多い作物であった。これらの農作物は自家消費分のほかは、杉戸宿、粕壁宿、岩槻町に販売している。

4-50 物産一覧 (『武蔵国郡村誌』より)

町域での主な産業の中心は農業であった。「男女農耕を専(もっぱら)とす。」と記載し、農業以外の生産が無いとしている村は、百間村、百間中村、蓮谷村、須賀村、和戸村、国納村の六か村、「男女農を専とし、婦女は傍(かたわ)ら機織(はたおり)を営む。」と記載し、農業以外に機織をしているとしている村は、百間東村、百間中島村、百間金谷原組、百間西原組、東粂原村、西粂原村の六か村である。しかし、白木綿(しろもめん)の生産の記載がある村は、百間中村、百間東村、百間金谷原組、百間西原組、蓮谷村の五か村であり、4-50の物産一覧表とは合致しない面がある。そのほかの加工品としては、製茶、素麺(そうめん)、清酒の記載がみられる。