『新編武蔵国風土記稿』には、「昔この村に鎌倉街道係りて、粂原村の方より入、古利根川をこえ、下高野村に通ぜし由、今その辺を古街道跡と唱う。また、その頃、利根川に架せし橋杭水中に残りて今にありという。」また、「現に村民次郎右衛門屋鋪の背後、古利根川中に古き杭、今に存せり、嘗(かつ)てこれを抜んとて種々力を盡せしが、抜得ずして纔(わずか)に杭の頭を切り、臼に作りて今に伝へり」とある。寛政三年(一七九一)の話として、間宮長左衛門宅にこの橋杭で作った墨壺があると記されている。

大正九年、十年(一九二〇―二一)にかけて古利根川の改修が行われた際にも橋杭が発見された。須賀の高畑市太郎氏が、古利根川の古橋の橋柱(橋杭)を引き抜き、これを七枚に割り配ったと伝え、掘り出した場所は、イナバ池(杉戸町)に至る所の古利根川と伝えている。この時に、橋杭を割った七枚は、地域の有志に配られたと伝えられている。そのうち西方院には二枚あって、うち一枚は半分にして昔の役場とほか一か所に収めたという。

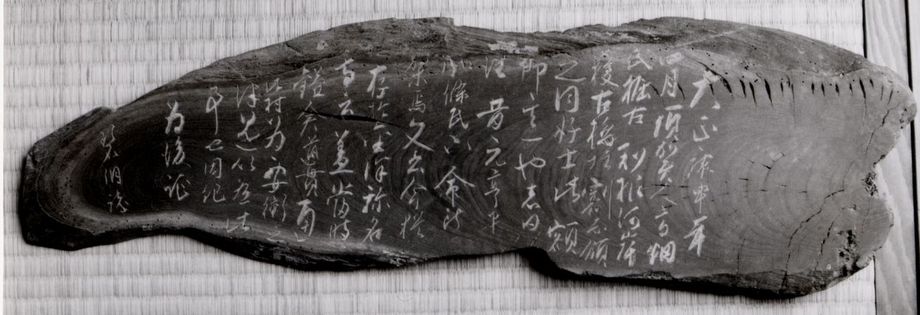

今でも各家に残されており、干支が彫られたものやその由来が刻まれたものがある。

この額に使用した橋杭は、鎌倉時代の物と伝えている。額の題字、選文などは、碧洞が行っている。

4-62 高野の橋杭(中村氏所蔵)