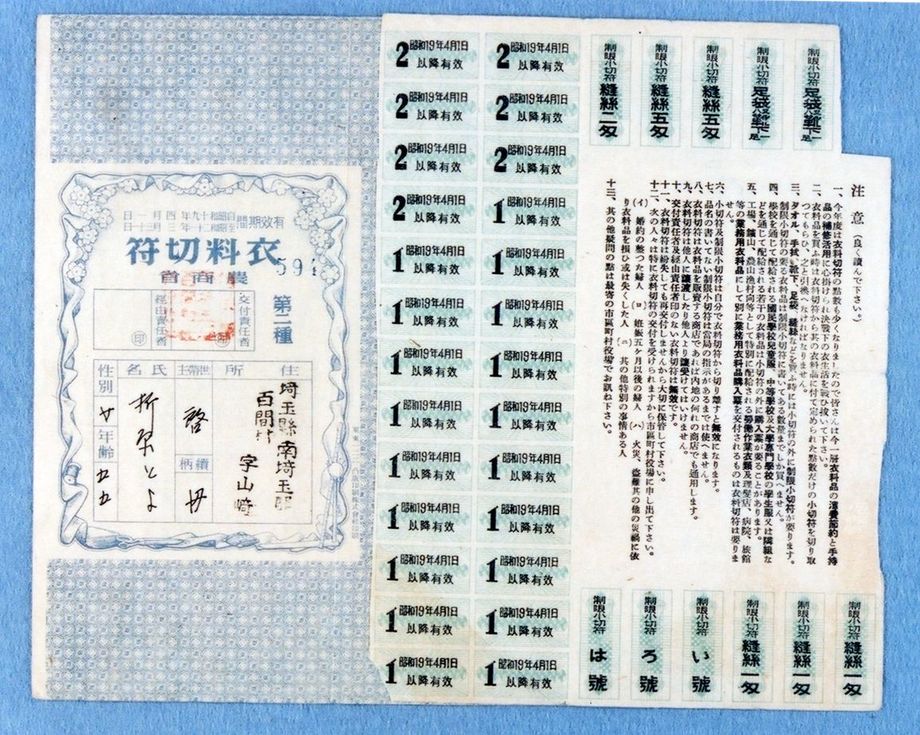

昭和十三年に物価統制令が施行され、物品に対して協定価格や公定価格と称される最高販売価格が定められ、これを超えた価格で販売すると闇価格として経済警察の取り締まりの対象となった。同十五年十一月に政府は「臨時米穀配給要項」を定め、同年十二月から米穀の配給を実施した。指定された米穀店で米穀通帳を持って行って買い入れた。同十七年二月に食糧管理令が公布され、配給は食糧公団が一手に取り扱い、それ以外はすべて闇米とされ取り締まりの対象となった。また、マッチ、石鹸、煙草、味噌などの生活必需品についても切符による配給制となった。同年一月繊維製品配給消費統制規制が公布されると、衣料も切符による配給制となった。同二十年三月十一日に百間村食糧配給所から各区長に配給米日割厳守実行通知が出されている。

軍事産業が優先される時代であったが食糧増産も重要な問題であり、食糧増産遂行のため一、野鼠駆除薬、貯穀害虫駆除薬、稲熱病防除薬などの配布 二、畜産奨励のためのサイロや畜舎改造 三、共同作業 四、共同炊事の奨励 五、土性調査 六、物質の共同購入、生産物の販売斡旋などを行ったが、重要食糧である米、麦、甘藷、馬鈴薯などについては村に割り当てられ、各個人にまで割り当てを行い数量の確保に努めた。しかし戦争の拡大は農村からの出征兵士を増大し、農業労働者の不足を来してきた。児童、生徒による出征兵士留守宅への奉仕作業がますます盛んに行われるようになった。

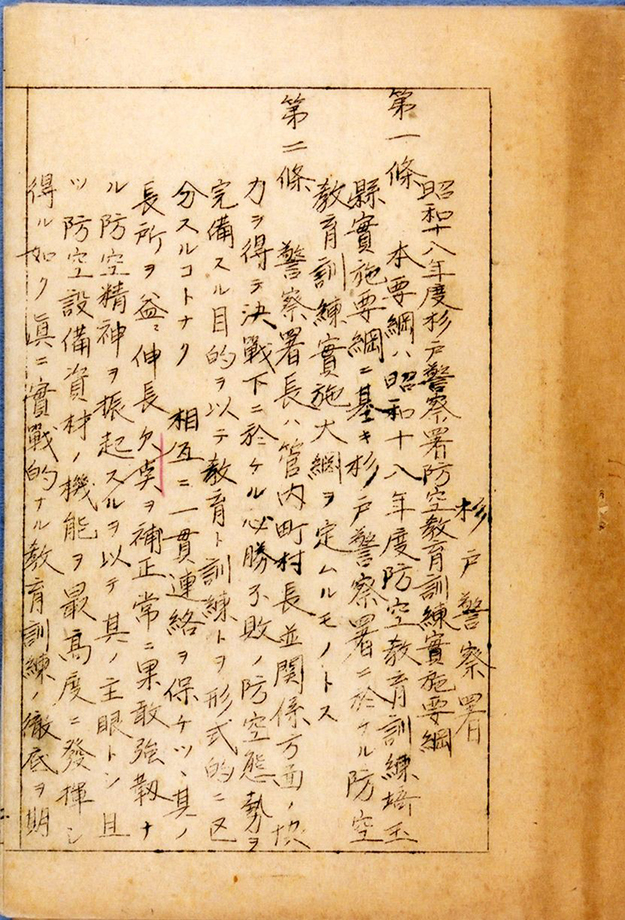

4-83 昭和18年度杉戸警察署防空教育訓練実施要項(折原家文書)

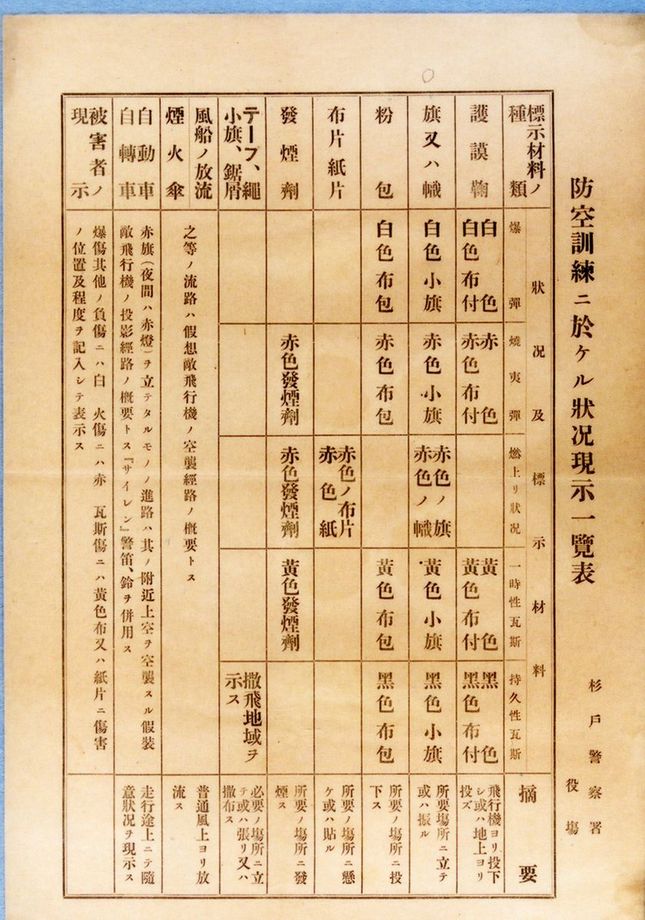

4-84 防空訓練ニ於ケル状況現示一覧表(折原家文書)

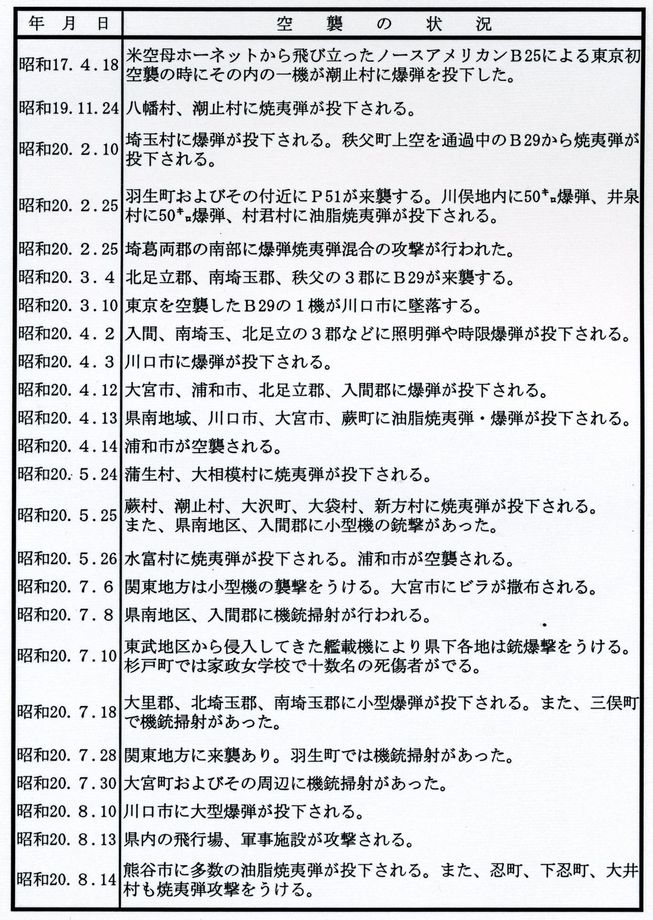

4-85 埼玉県内における主な空襲

4-86 衣料切符(折原家文書)