百間村ではその関係書類等によると、食料薪炭委員、土木委員、農事復興委員、衛生委員の四委員会四八人からなる百間村水害救済対策委員会が設けられその救助・復興にあたった。

西光院、百間小学校、同分校(現東小学校)、中学校(青年学校跡地)、姫宮神社の五か所に避難所が設置された。西光院は九月十七日から九月二十二日までの六日間、三二三人、百間小学校は九月十七日から九月二十二日までの五日間、七八人、同分校(現東小学校)は九月十七日から九月二十二日までの五日間、五三人、中学校(青年学校跡地)では九月十七日から九月二十二日までの五日間、二五五人、姫宮神社では九月十七日から九月二十九日までの八日間で、合わせて七八四人、延四五四八人が避難所に避難した。また、避難所には便所三か所や湯呑所三か所が設置され、避難所の燃料として薪一四七束、木炭一二俵、枝薪二五束が使用された。それらに要した経費は六四二七円であった。なお、このほか親戚、知人宅へ避難した人もあったという。

こうした避難所の人々に対して炊出しが五日間にわたって行われ、七七〇世帯、四〇五五人、述べ二万二七五〇人が炊出しを受けた。炊出しの主食としては甘藷二八三俵、副食として漬物(大根葉早漬)六〇貫(約二二五キロ)であった。また、炊出しにあっては薪三五〇束を要した。それらの経費四万一八六〇円と記されている。また、水害救助費として舟、筏、牛車、馬車、リヤカー、荷車、小舟、トラック、釜といった運搬用具借上料や人夫雇上料として二七万九一七五円を要した。また、避難者の保護、夜警を約四〇〇人が二交代、五か所で行われた。また、各町村との連絡等も三交代で、延約三〇〇人を要した。さらに、給水作業も非常なる努力を要し、かつ人員を要した。こうした物や人は、村内各地区(当時の行政区単位)で手当てされた。水害救助のため、合わせて人夫一〇〇四人(延四一二一人)、総額三二万七四六二円もの莫大な人員と経費を要したのであった。

九月十六日から続いた大洪水も村の人々がともに助け合い、必死の努力によって収まり、しだいに復旧されていった。なお、県水害誌によると須賀村では避難所等は設置されなかったが、百間村と同様、村人たちの懸命な努力によって大災害の復興にあたったことはいうまでもない。

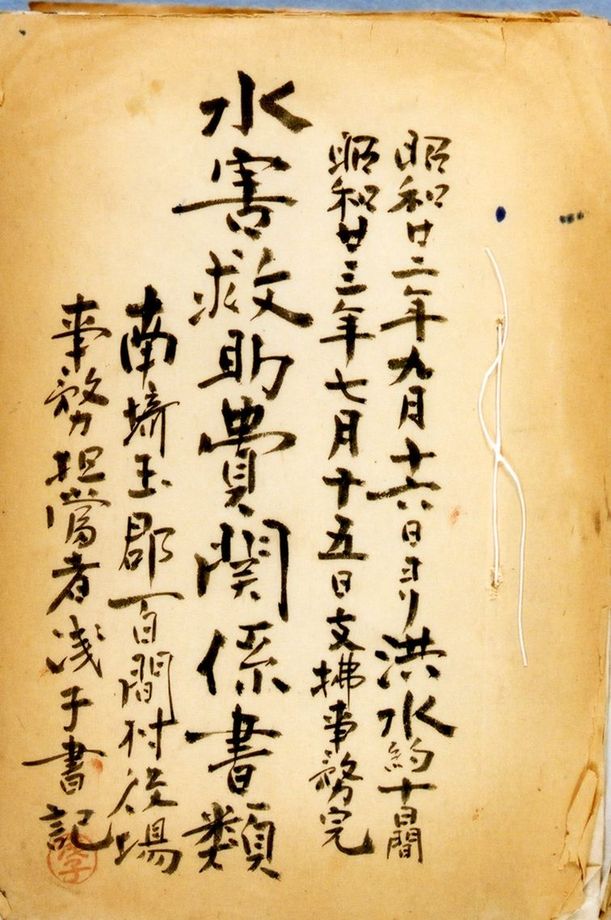

4-108 水害救助費関係書類

(伊草家文書)

二十日頃になってようやく水も減り、杉戸駅(現東武動物公園駅)から日光街道まで減水し、交通も可能になり、百間村と杉戸町の間もトラックが通れるようになった。さらに、九月二十三日には東武伊勢崎線杉戸(現東武動物公園)浅草間が午前七時から運転可能となった。九月二十六日現在、東武日光線杉戸(現東武動物公園)藤岡(栃木県)間が不通であったが、徐々に復旧していった。

その後、埼玉県治山治水対策委員会の農地部門の報告では、排水不良地区に対する所見として古利根川の増水により被害をもたらしたとして、中川の水位低下を要するとの災害防止対策案が示されている。このほか、「有無相通ずる原則に準拠し、水の出てくる根源根幹をつきとめて、合理的範疇(はんちゅう)的対策を講ずることがもっとも大切である」と述べている。さらに、山林部門の報告では、今回の災害が水源山岳林の荒廃に起因するものとして、速急に保安林の整備、造林等について治山計画を樹立し実行することを緊要とすると記している。埼玉県では、昭和二十二年の災害工事費として、古利根川について五か所、三〇万五六三九円を計上し復興にあたった。

カスリーン台風による水害は戦後最大級の災害であった。戦後の混乱期にあって、人々に与えた影響は計り知れないものがあったことは言うまでもない。しかし、当時の人々の必死の努力によってそれを乗り越えた。今日、私たちはこうした災害を敦訓として普段の努力と心構えを持つことが必要であろう。