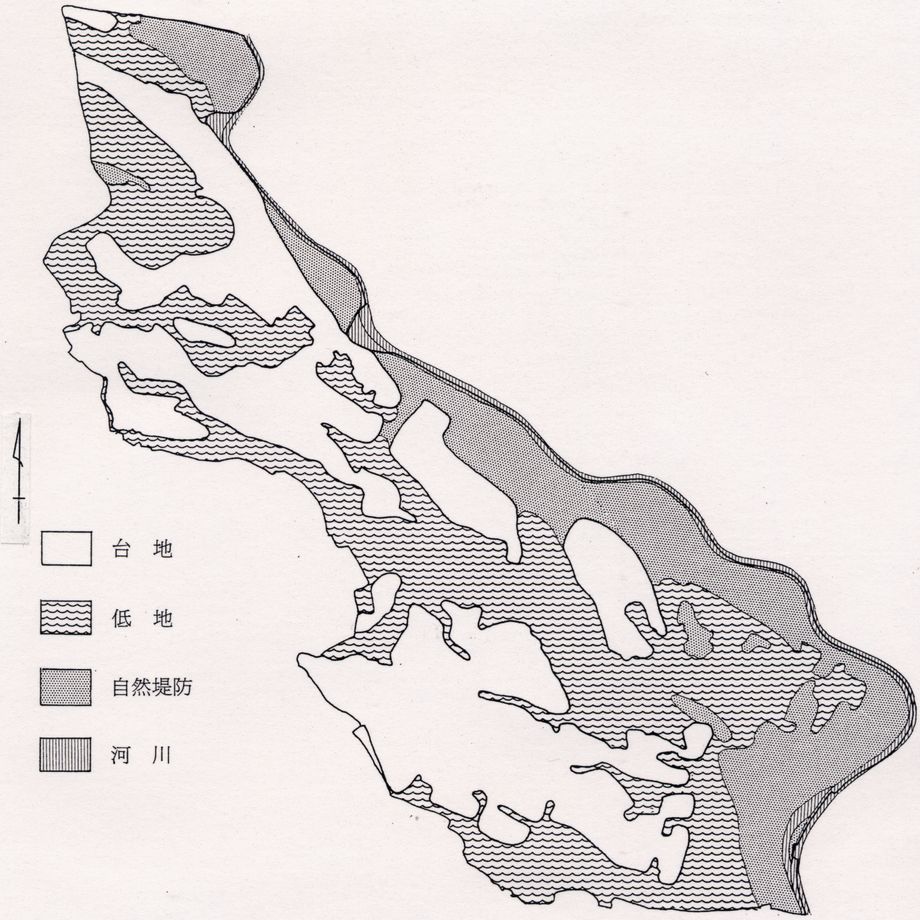

図1 宮代町の地形

縄文時代の遺跡は町内で四〇か所で確認されており、前原遺跡では縄文時代草創期約一万二〇〇〇年ほど前の土器片が発掘され、それを最古として町内では以降後期中葉約三五〇〇年まで人々の生活の跡が発掘されている。前原遺跡では早期約八〇〇〇年前の九軒の住居跡と当時の人々が使った土器、石器などが多数発掘され、当時の人々の生活の一端が明らかとなっている。また、身代神社(このしろじんじゃ)遺跡や地蔵院遺跡などで前期の遺構・遺物が発掘され、ことに地蔵院遺跡では六軒の住居跡が発掘されている。中期は、金原遺跡、地蔵院遺跡で住居跡などが発掘されており、当時の人々が用いた漁労用の浮きや身体を飾った耳飾なども発掘されている。後期は、町域では最も遺跡数が増加する時期である。山崎遺跡、山崎山遺跡など二九か所の遺跡で後期の住居跡や遺物が発掘されている。ちなみに、町内では縄文時代の遺跡としては草創期・早期二〇か所、前期一七か所、中期二四か所、そして後期が二九か所と前期以降次第に遺跡の増加が見られる。これをもとに人口推定すると草創期・早期一七〇人、前期四〇八人、中期五七六人、後期六九六人と次第に増加していることがうかがえる(宮代町史通史編83ページ)。約六〇〇〇年前縄文前期をピークとして海面の上昇をまねき、関東平野の奥深くまで海水が進入した。いわゆる縄文海進(かいしん)といわれる現象である。しかし、再び冷涼化が始まり、縄文後期約三五〇〇年前には町域近く春日部付近まで海は後退したといわれ、このころに町内の遺跡のピークを迎える。海の幸を求めて人々が移動してきたためであろうか。しかし、以降人々の足跡は途絶え、確認されるのは古墳時代初頭まで待たねばならない。

弥生時代、人々は水田耕作とそれに伴うさまざまな儀礼・文化を受容し、それまでの生活様式を一変させ、その後の歴史を形成していった。町域では同時代の遺跡は確認されていないが、近隣の地域では中期ごろから遺構、遺物が発掘されるようになった。ことに中川低地の自然堤防上に立地する庄和町須釜(すがま)遺跡では再葬墓(さいそうぼ)が多数発掘され、多量の土器が発掘されている。

古墳時代は、宿源太山遺跡、山崎山遺跡、道仏遺跡などで当時の遺構が発掘され、ことに山崎山遺跡では埼玉県最古の鍛冶工房跡が発掘され注目されている。また、姫宮神社付近では六世紀前半から中葉の朝顔系埴輪などが確認され、古墳群が形成されていたと考えられる。古利根川右岸、大宮台地東部縁辺部に位置する古墳群としてかなり重要な位置にあったものと推定される。

奈良・平安時代には、町域では九か所の遺跡が確認されている。平安時代には、武蔵国埼玉郡の一部であり、その末期には鳥羽天皇の皇女八条院暲子の荘園として太田荘が形成され、町域はその一部であった。西光院には、国の重要文化財に指定されている阿弥陀三尊像があり、平安末期、安元二年(一一七六)の銘が記されており、また地蔵院にもこれとほとんど同時期の阿弥陀如来坐像が存在する。こうした貴重な仏像の存在する背景を考えるとき、当時の村落のあり方、人々の信仰の様子、文化の高さを見逃すことは出来ない。

中世、鎌倉・室町時代は、宝生院の鰐口の銘に「太田庄南方百間」と記されており、太田荘の南限に位置することが明らかになっている。また、奥州への本道である鎌倉街道中道が町域の久米原、須賀を通っており、古利根川に「渡し」や「橋」があったことが鎌倉幕府の記録である『吾妻鏡(あづまかがみ)』などから知ることが出来る。当時、古利根川は武蔵国と下総国との国境となっており、武蔵国の北東の玄関口として、鎌倉街道の旧利根川の渡河地点として交通の重要な要所であった。中世末期には当地は岩付太田氏の支配下にあり、百間郷はその家臣の一人であり当地の鈴木雅楽助によって支配されていた。岩付太田氏の滅亡と共に鈴木氏は土着した。なお、西光院は岩付城の祈願所として庇護されており、太田資正、北条康成などからの書状が残されている。

江戸時代は当初旗本服部氏の支配下におかれ、その後、長井氏、池田氏などの旗本領、岩槻領、久喜藩領、佐倉藩領、一橋領などさまざまな支配地となった。江戸近郊にあり旗本領、藩領、幕府の直轄領が複雑に入り組んでいた地域である。江戸時代初期、百間村、蓮谷村、須賀村、久米原村、国納村、和戸村の六か村であった村々も、元禄八年に百間村が百間東村、百間中村、百間中島村、百間村の四か村に分かれた。分村にあたっては旧百間村内を個人の持高によって分けたため村境は明瞭ではなく、複雑な様相を呈するにいたった。また、久米原村もその支配によって延享三年(一七四六)一橋領が、宝暦一三年(一七六三)佐倉藩領が置かれ、これによってそれぞれ西久米原村、東久米原村に分かれた。新田開発は、江戸時代初期には伊奈氏により行われ、中期には井沢弥惣兵衛を中心として関東各地で大規模に行われた。町域では笠原沼、逆井沼、堂沼、国納沼などの沼地の開発が行われている。また、畑地も多く開発されている。こうした新田開発によって幕末には新田村を含めて二六か村に達した。

明治維新によってそれまで続いた幕藩体制が崩壊し、明治政府が樹立した。明治四年(一八七一)町域は埼玉県の管轄になり、明治一一年郡区町村編制法が施行され、南埼玉郡に属した。明治二二年には江戸時代の村々が合併し、百間村と須賀村が誕生した。

明治五年の学制発布に伴い、明治六年に町域に進修学校、西條学校などが開校した。明治一一年には和戸に埼玉県で初めての教会が設立され、西欧文化の当地への流入がうかがえる。また、明治三二年には東武鉄道が開業し、それに伴って杉戸駅(現東武動物公園駅)が、やや遅れて同年和戸駅が開設され、それらの駅を中心とし町並みが形成され、町域の近代化が進んだ。なお、姫宮駅は昭和二年に開設された。

昭和五年に百間村では村内全域の字名変更が実施された。これは、前述したように江戸時代の元禄八年に百間村が新田開発や人口の増加などによって百間東村、百間中村、百間中島村、百間村の四か村に分かれたが、分村にあたっては旧百間村内を個人の持高によって分けたため村境は明瞭ではなく、畑一枚違うと村が異なるというように複雑な様相を呈するにいたった。これがそのまま明治二二年まで村として、その後、百間村の成立によって大字として続いたが、郵便物の配布など生活に支障が出てきたため、それまでの七つの大字を廃止して、一二の字に区域を定め変更したものである。

人々の生命・財産を奪う大きな災害も発生した。明治四三年には利根川の決壊による大水害が発生した。一方、大正一二年には関東大震災が発生し、町域では住宅の全壊、半壊三六戸、死傷者四名を出した。

また、日清、日露の戦争などもあり、昭和一六年一二月八日には真珠湾攻撃、マレー半島奇襲により第二次世界大戦へと突入した。こうした戦争では、多くの尊い命が失われた。昭和二〇年八月一五日、この戦争も日本がポツダム宣言を受託し、無条件降伏して終結した。

昭和二一年日本国憲法が発布され、教育改革、農地改革など戦後の復興に向けてさまざまな施策が実施され、民主化への歩みが始まった。

しかし、戦後の混乱に輪をかけるように、昭和二三年には「カスリーン台風」が関東地方を襲い、町域でも古利根川や備前堀川などの河川が氾濫し、町域の六一パーセントが冠水するという未曾有の大被害をもたらした。人々の必死の努力によって復興を成し遂げた。

また古くから町の産業の中心であった農業も戦後、時代の変化と共に大きく変わった。重工業の発展、農業の機械化など社会構造の変化に伴い、専業農家が減少し、兼業農家が急速に増加した。昭和四四年から日本史上未曾有の米の生産調整が始まった。団地造成などの開発、都市化とあいまって農地、農家戸数も減少し、全世帯に占める農家戸数の割合も昭和二五年五七パーセントから昭和五五年には一〇パーセントとなり、平成七年には六パーセントにまで減少した。

昭和二八年には「町村合併促進法」が施行され、それに基づいて昭和三〇年七月二〇日に須賀村、百間村が合併し「宮代町」が誕生した。以来、「文化の薫り高く、風格と調和のとれた健康的なまちづくり」「水と緑のまちづくり」、「水面に映える文化都市」の理念のもと町民主体のまちづくりが着々と進められ、公民館、コミュニティセンター進修館、図書館、総合運動公園などの諸施設の整備が進められた。

現在、「農のあるまちづくり」を創造理念として環境の共生、循環型社会の創出、人と人との交流の場として平成一三年「新しい村」が山崎にオープンし、安らぎと潤いのある心豊かな地域の創造を目指して二十一世紀のまちづくりが行われている。

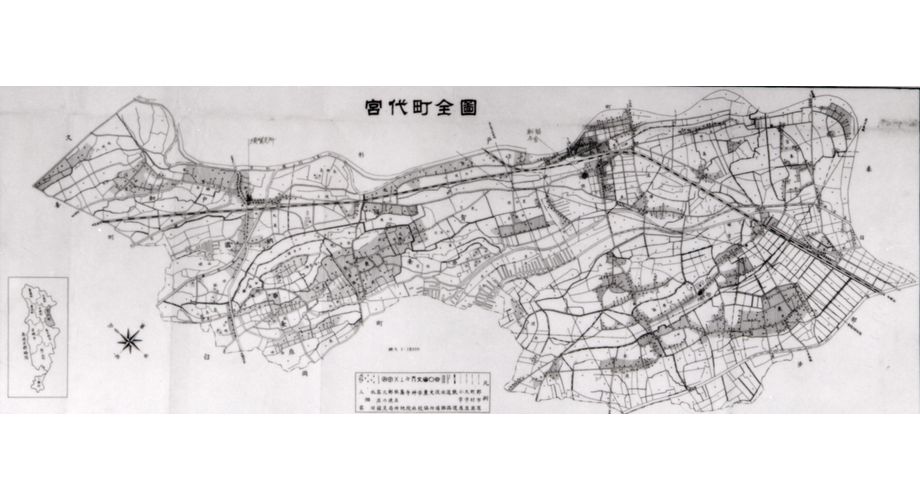

1-1 宮代町全図 昭和30年代