笠原沼のホッツケ田は、東武動物公園の開発により、そのほとんどが失われている。また、堂沼は、現在の日本工業大学敷地の一部となっている。

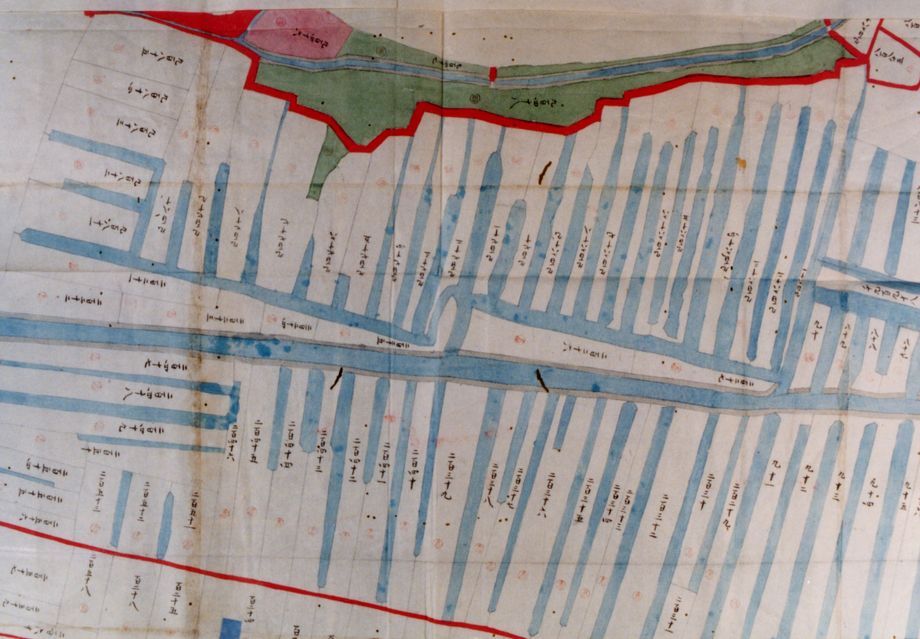

2-1 地籍図 笠原耕地(明治10年)

2-2 かつての堂沼のホッツケ(昭和60年代)

国納沼のホッツケ田は、備前堀と備前前堀の改修の際に埋め立てられ、現在は団地になっている。国納沼のホッツケは、長沼、ヨシボッケ、タマゴヤボッケの三つの沼があり、このうち長沼がもっとも大きく中心的であった。

ホッツケ田の形状は様々であるが、一様に細長いものであり、櫛歯状の堀が両端にあるような形が一般的である。櫛歯状の堀のことをホッツケと称している(2-1)。

このようにホッツケは、沼の中心に流れる排水路に向かって櫛歯状にあるのが一般的であるが、中には田の中に池状にあるホッツケもあった。こうしたホッツケをマルボッツケといった。

ホッツケ田の特徴として、沼底の土であるノロをジョレンで掻き揚げて田に撒く、ノロアゲという作業を行うことがある。ノロを上げるための道具としてはノロアゲジョレンというものを使った。ノロアゲは、田植え前に行うものである。ノロは養分を含んだ土であり、これを田に撒くと肥料を入れるのと同じ効果がある。このため、ホッツケ田では、他の田に比べて肥料の量が少なくて済んだという。ホッツケの田は戦前は一反当たり二俵程度で、戦後用排水の整備が進み、最も多いときで一〇俵程度収穫できるような良い田となった。また、秋には水が引ける乾田であるため、地下足袋を履いて稲刈りのできる良い田となったとも言われる。

また、ホッツケ田と沼の間には、クロ(土手)が作られている。田植え前にはクロツケといって、土手の補強作業を行った。このクロツケにはノロアゲをしてあげたノロを使ったため、クロは大変養分を含んだ土である。このため、クロに植えられる場合は、大変よく実ったとされる。一方で、クロはホッツケ田の中を移動するための道でもある。細長いホッツケ田の場合、一本のホッツケ田を複数の家で耕作する事例もある。こうした場合、クロを通って作業を行った。