桑は、春蚕の時期に新芽を出すので、稚蚕には柔らかい新芽を摘んで与え、以後は日に日に大きくなる葉を摘んで四齢まで与える。そして、五齢期になると株の近くから枝ごと切り、これを枝のまま与えた。春から夏にかけては桑の成長が著しく、初秋蚕の時期には春蚕で切った部分から長い枝が伸びてたくさんの葉を付ける。これを下から順に摘んで初秋蚕に与えた。晩秋蚕では、残りの葉を摘んだ。そして、一年の蚕期が終了すると、枝を稲藁で束ねて冬越しさせ、翌年の春には稲藁を切って枝を広げた。

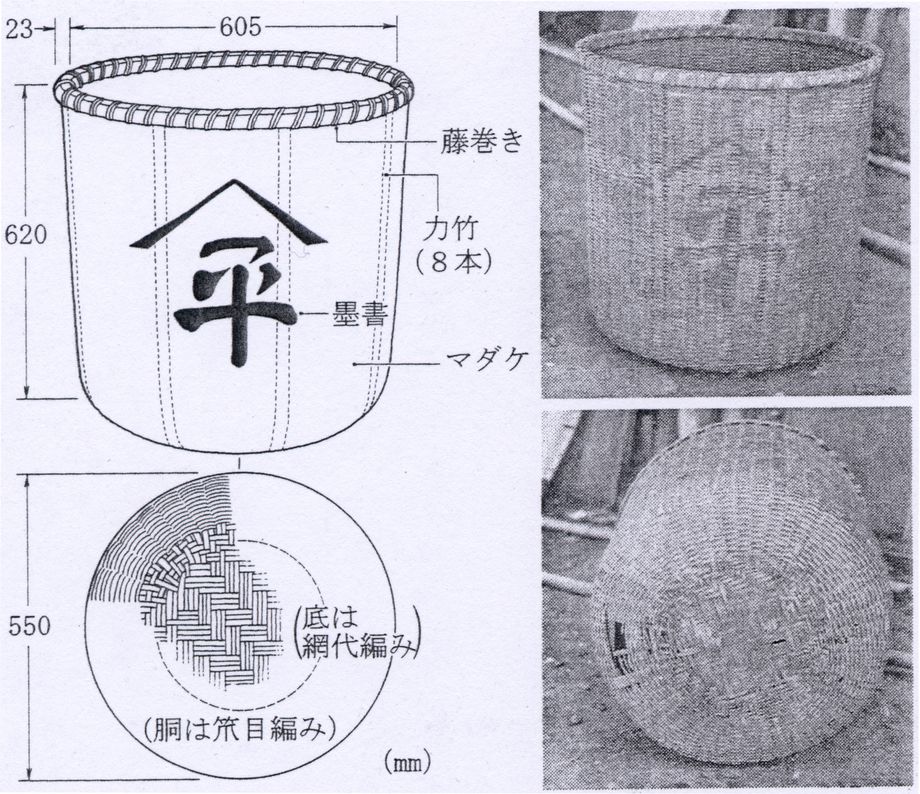

葉を摘むには、親指か人差し指に鉄板のツメをはめ、これを葉の付け根に当てて、下から上へ向かって一枚ずつ摘んでいく。摘んだ葉は、肩から提げたクワツミザル(桑摘み笊)に入れ、いっぱいになるとオオザル(大笊)にあけた。オオザルは図5のような形態で、これは桑摘みのほか繭の出荷にも用いられた。

図5 オオザル

桑の与え方は、蚕の成長に合わせて逐次変化し、一齢の蚕には桑切り包丁とまな板で葉を細かく刻んで与えた。二齢になると刻み方がやや粗くなり、三齢以降は丸葉のまま与えた。また、春蚕の五齢に限っては枝ごと与え、これを条桑育(じょうそういく)といった。

蚕は、四齢まで母屋のザシキで棚飼いをされるので、その間は蚕座を棚から一枚ずつ下ろしては給桑台にのせて桑を与えた。蚕座の上げ下ろしには多大な手間がかかり、特に、棚の上段の出し入れには骨が折れた。女性は踏み台を使っても手が届かないことがあり、その場合には男性が手伝いをしたものである。五齢になってバラックヘ出すと、上げ下ろしの手間は省けた。ただし、この時期には蚕の食欲が旺盛となって給桑回数や量が増えるので、重労働であることに変わりはなかった。

一日に桑を与える回数は朝、昼、晩の三回であるが、五齢の蚕は一日に四回から五回の給桑が必要であり、同時に一回の量も増えた。五齢の蚕が桑を食べるときには、ザーザーと雨が降るような音がしたという。春蚕の五齢期は麦刈りと重なり、農家は非常に忙しかった。そこで、蚕をたくさん飼う家では賃金を支払って麦刈りに人手を雇ったものである。

桑の枝は、干して竃や囲炉裏の燃料として用いられた。また、生のうちに皮を剥き、これを叩いて柔らかくしてから縄になうこともあった。戦争中の衣料不足時代には桑の繊維が織物に利用され、小学校では生徒たちから乾かした桑の皮を集めて軍需工場に納めた。