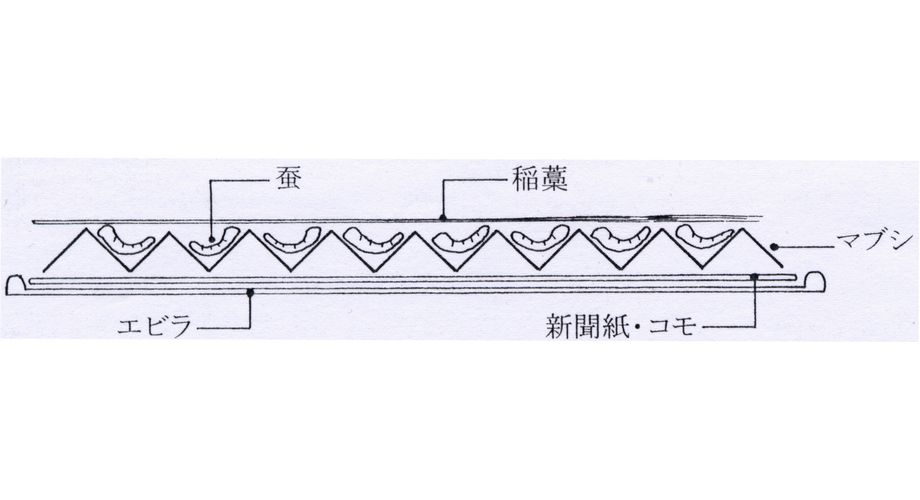

上蔟には藁マブシが用いられた。図6・2-20のように、エビラに藁マブシを広げて蚕を散らし、その上に稲藁を並べる。これをザシキの蚕棚に差した。

図6 藁マブシの広げ方

2-20 藁マブシを用いた上蔟(郷土資料館)

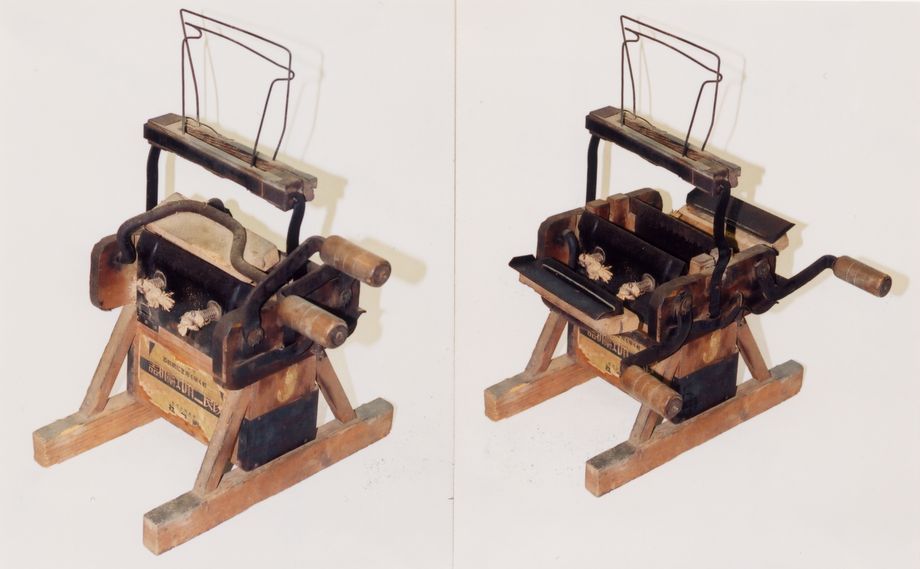

藁マブシは自家製であった。農閑期には、俵編みや縄ない、莚織(むしろお)りなどの藁仕事を行うので、その際に藁マブシも作っておいたのである。マブシ折り機(2-21)でジグザグに折り畳んだ稲藁を束ねておくと、春蚕までに折り目の癖がつき、広げたときに山形になった。

2-21 マブシ折り機

昭和三〇年ごろからは、藁マブシに代わって回転マブシが用いられるようになった。回転マブシは、枡目に組んだボール紙の枠一〇枚を木枠にはめたものである。これを床に置いて蚕を散らし、蚕が枠にたかったところを天井から吊すと、蚕は枠の上部に這い上がり、その重みで枠がクルリと回転する。這い上がっては回転し、これを何度も繰り返すうちに、蚕はそれぞれの枡目に落ち着いて繭を作りはじめた。これは、蚕の習性を巧みに利用した仕組みである。

回転マブシの長所は、玉繭ができにくいことであった。玉繭は、二頭の蚕がいっしょに作った大粒の繭で、従来の藁マブシは仕切りがないことから玉繭ができやすかった。玉繭は屑繭として扱われ、値段が安い。したがって、回転マブシで玉繭が防げることは大きな収入増につながった。しかし、回転マブシが普及した時代には陸田の開発が進み、ほとんどの農家が養蚕に見切りをつけたので、町内で回転マブシを使用した家はごく少ない。

上蔟中は、温度管理に細心の注意が払われた。蚕は、温度が下がると吐糸を中止し、その部分に節ができてしまう。そこで、温度が低い日には練炭や炭の火鉢で暖房し、常時室温を摂氏二五度前後に保つようにした。

上蔟が済んで忙しさが一段落をすると、カイコアゲの祝いと称してアンビンなどのカワリモノを作った。アンビンはあんを入れた餅で、戦前は砂糖が貴重だったことから塩あんにすることが多かったという。