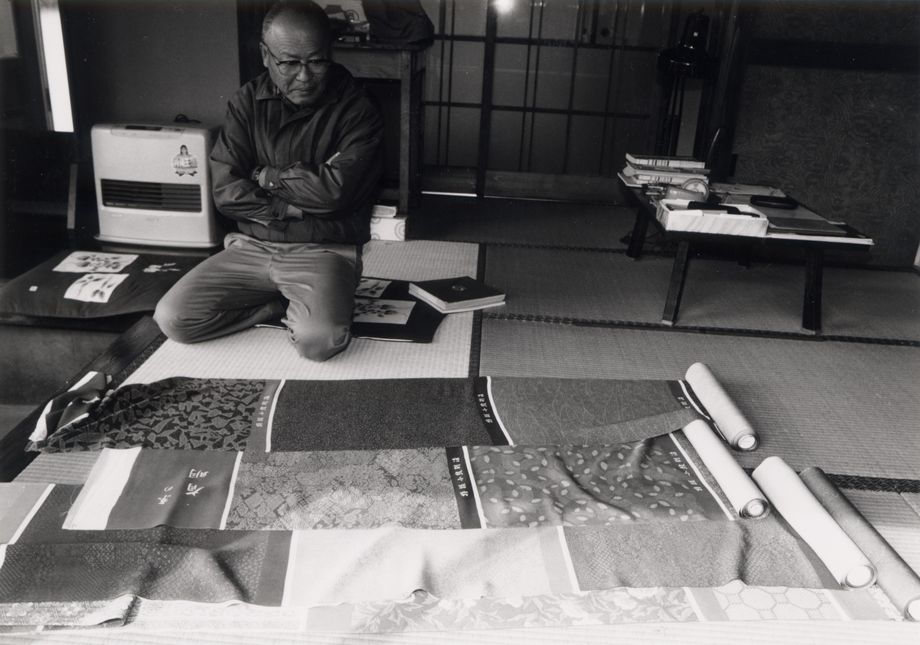

2-70 染め見本(百間 井上染物店)

絹染めの絹布には平絹や縮緬があり、昭和初期までは農家から頼まれる手織りの平絹が中心であった。宮代町は養蚕が盛んであり、農家では繭から引いた生糸で平織の白生地を織り、これを紺屋で染めてもらったのである(2-71)。縮緬は家で織られることは少なく、紺屋で白生地を購入して染めた。紺屋では、京都の問屋から浜縮緬や丹後縮緬、一越縮緬などの白生地を仕入れた。そのほか、絹染めには紋付や江戸褄といった晴れ着の染色もあったが、これらは呉服屋から京都の染物店へ出されることが多く、町内の紺屋で染めることはほとんどなかった。

2-71 手織りの絹染め・昭和初期(山崎 為ケ谷氏所蔵)

絹染めの大きな部分を占めていたものに、染め替えがある。特に、戦中から終戦直後にかけての衣料不足時代は染め替えの依頼が多く、当時は手持ちの地味な着物を染め替えて娘の嫁入りに持たせたものである。