小紋を染めるには、反物を長板に張って型紙を当て、へらで糊を引いては型紙をずらして反物全体に型付けをする。型紙の端にはホシと称する小さい穴があり、型紙をずらす際にはホシを合わせて文様をつないでいく。これは、非常に神経を使う作業であった。型付けがすむと反物に伸子を打って張り場に張り、刷毛で染料を引く。そして、染料が乾いたら流れ水で濯ぎ、糊を落とす。色小紋は、用いる色の数だけ型紙をそろえ、薄い色から順に染めては糊で覆いながら多色を染め分ける。これは、単色の小紋に比べてはるかに手間がかかり、その分染め賃も高かった。

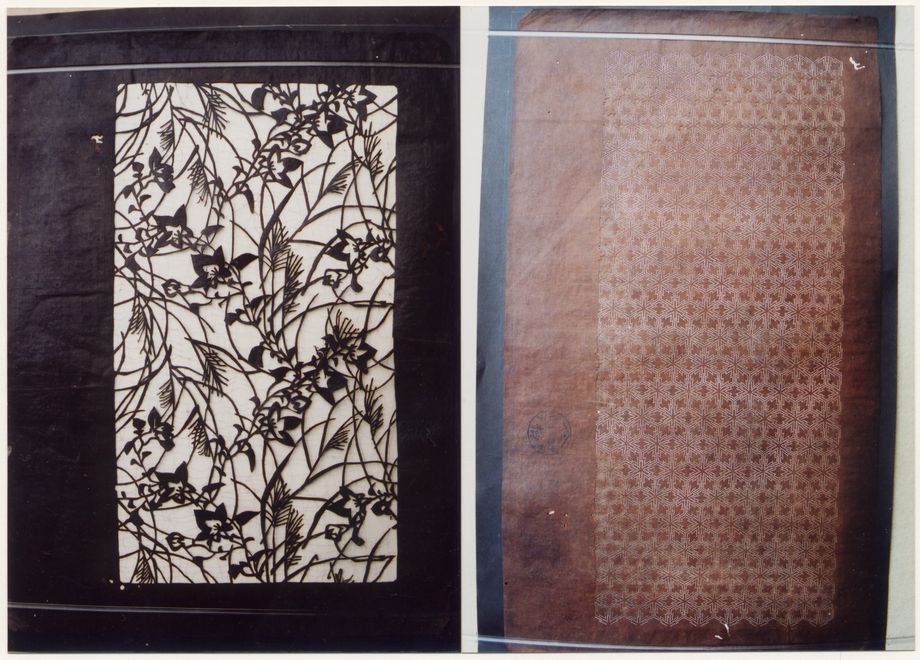

絹染めの型紙は、和紙に文様を切り抜いて柿渋を塗ったもので、中島の関根紺屋では足利市の型屋から型紙を購入した(2-72)。型屋は、ときどき型紙の見本を持って売り込みに来たという。

2-72 型紙(中島 関根氏所蔵)

無地染めは小紋染めのような手間こそかからないが、小さな傷や染めむらが一目瞭然にわかるので、紺屋の技術を問われるものであった。中でも、生糸で織られた白生地は繭の質によって染めむらが生じやすく、異なる収繭期の繭を混用したものは染めあがりに段ができた。したがって、無地染めの注文を受ける際には同じ収繭期の繭を用いたかどうかを確認し、異なる場合は段ができることを了解してもらった。