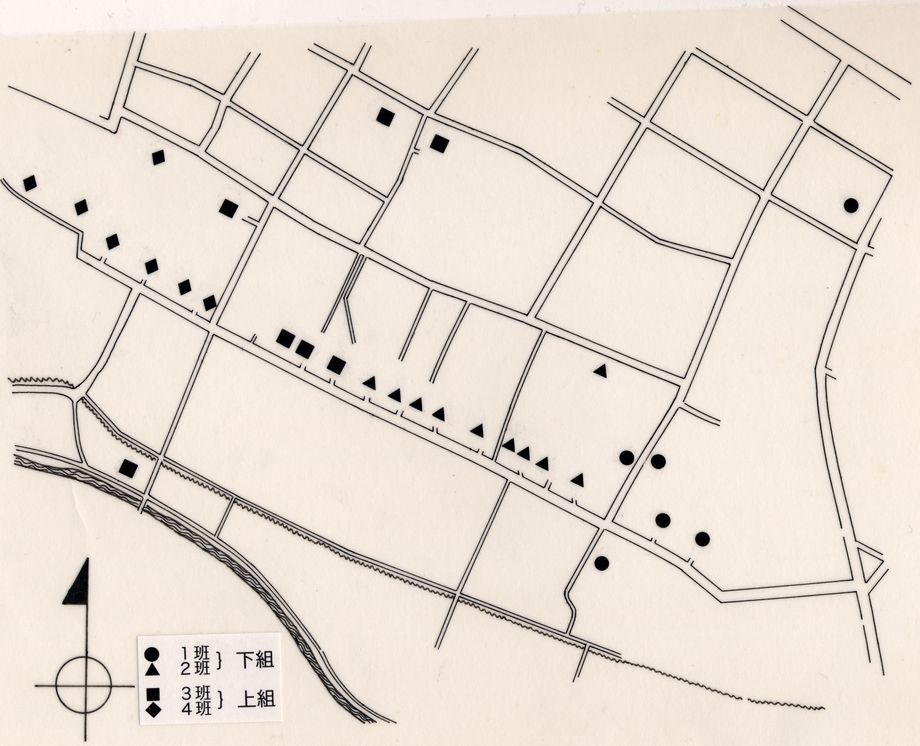

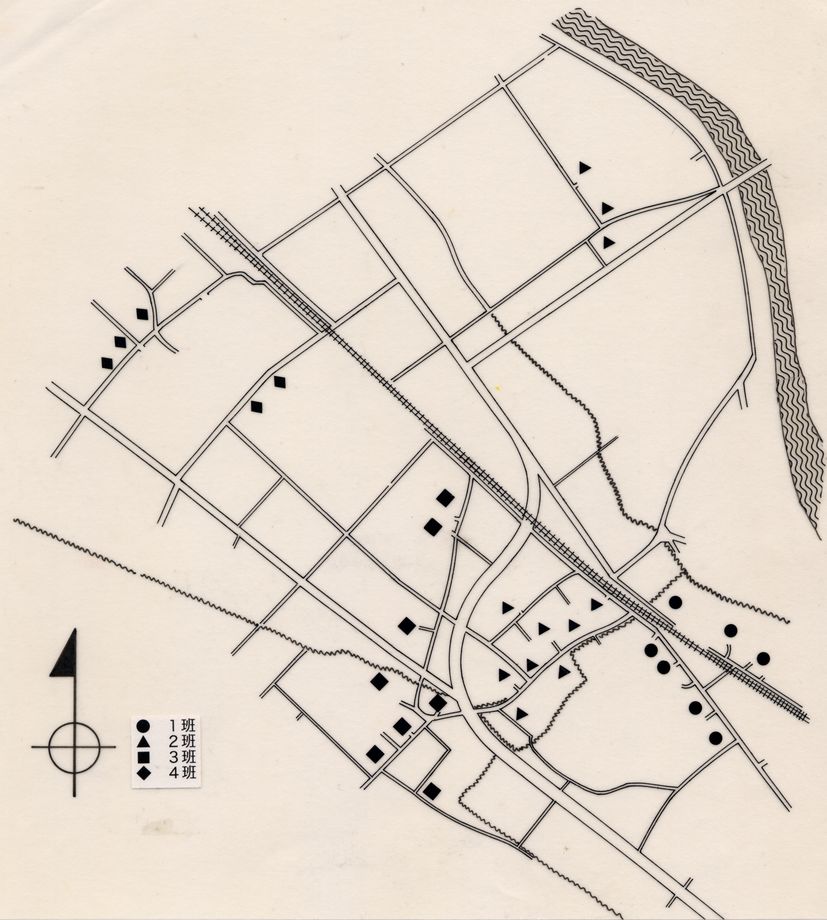

葬式組は町内の各地区によってさまざまに形成されているが、昭和三〇年ごろは、おおむね一地区が四班に分かれ、一・二班と三・四班が組になり、葬式の手伝いをしあった。例えば、一班で死者が出ると一班は隣組なので夫婦二人ずつ出てハヤツカイやオカッテを手伝い、二班は一人ずつ出て葬具作り・ロクドウ(墓掘り)を手伝った。大正のころは電話などの通信手段がなく、料理なども仕出しに頼まずにすべて手作りしていたため、一班から四班まで出て地区を上げて手伝ったが、昭和三〇年代に火葬が行われるようになり、また昭和五〇年代には葬儀屋も出来はじめ、多くの手を必要としなくなり、現在では自宅で葬式を行うことも少なくなり、助け合いも減少した。現在では隣組だけが手伝うという地区も多い。図2、図3のように葬式組の一班はおおむね六~一〇軒で構成され、例えば三班で不幸があれば喪家以外の三班がハヤツカイなどを、四班が葬具作りなどを手伝い、一・二班はカドオクリ、念仏などに参加した。

図2 辰新田の葬式組

図3 須賀上の葬式組