大麦は、古くはイスス(石臼)で碾割(ひきわり)にしたものを混ぜ、これをヒキリメシ(碾割飯)と呼んだ。大正末期から昭和初期には精米所に押し麦を作る圧搾機が導入されたので、多くが押し麦を混ぜるようになった。押し麦は、碾割に比べて喉越しが滑らかであったという。

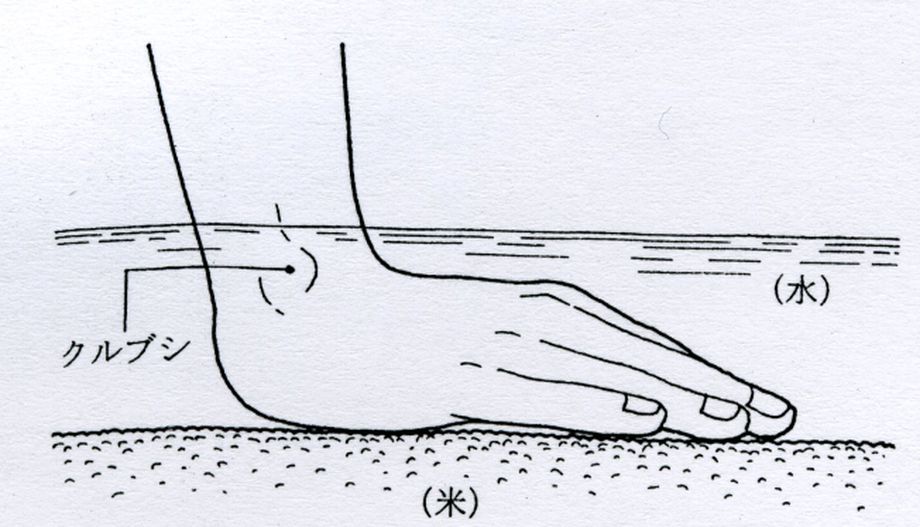

炊飯は朝晩の二回で、朝には三升から五升炊きの釜で昼飯の分までまとめて炊いた。井戸の流しでといだ米をコメアゲザルにあげ、これを釜に入れて水を張り、竃(かまど)に掛けて炊く。水の分量は米一升に対して一升二合であり、図23のように、米にテッピラ(掌)を当ててクルブシ(節)が隠れる程度に水を入れれば二合増しとなった。

朝飯がすむと、残った麦飯をオヒツ(オハチ)に移しておいた。オヒツは6-13のようなヒノキの桶で、麦飯の上に布巾を被せてから蓋を閉めた。夏はご飯が腐りやすいので、蓋の代わりに寿司の巻き簀を被せたり、竹籠を被せて通気性を良くした。また、暑い盛りには、ご飯を笊(ざる)にあけて布巾を被せ、これを縄で井戸に吊しておいた。井戸は、冷蔵庫の役目を果たしたのである。冬は、6-14のような藁製のオヒツイレにオヒツごと入れて保温をした。

図23 水加減の量り方

6-13 オヒツ

6-14 オヒツイレ