川魚の種類は、フナ、ザッコ(雑魚)、鯉、ウナギ、ナマズなどである。また、田んぼではドジョウやタニシが捕れ、古利根川やその支流河川ではジョレンで川底をカッパク(掻く)とシジミがたくさん捕れた。

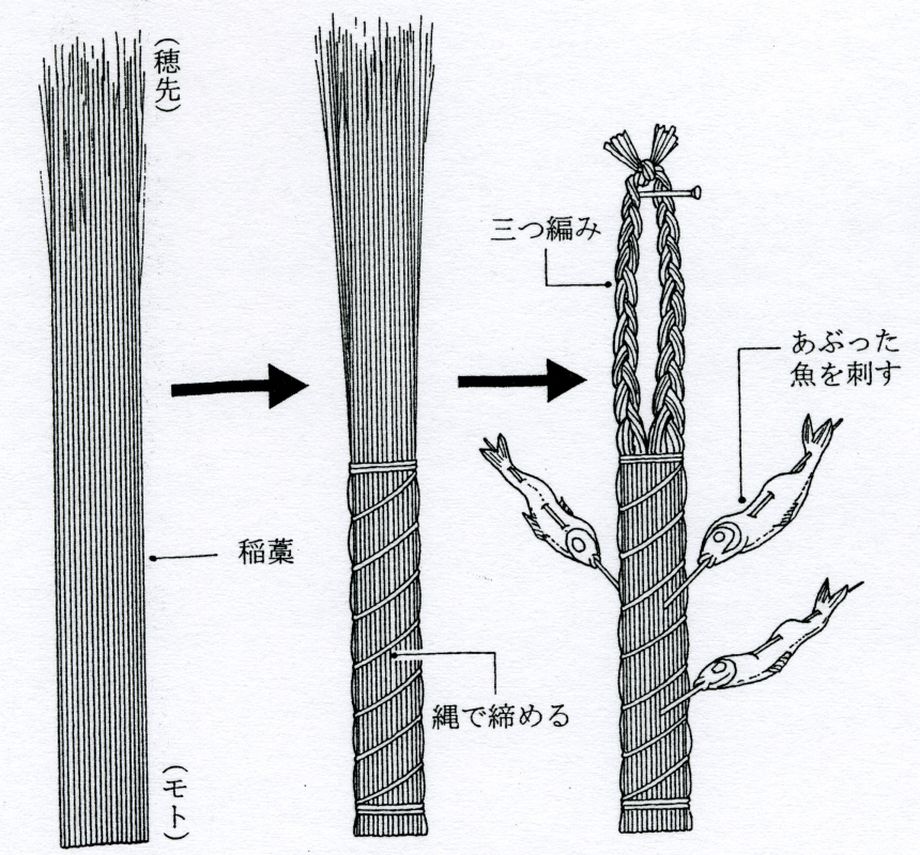

フナやザッコのような小魚は、火であぶってから図3のようなベンケイに刺して乾燥させ、逐次焼いたりダイコンと煮て食べた。また、小魚の甘露煮は正月料理につきものとされ、昆布巻きを作る際にはその芯に小魚を入れた。

図25 ベンケイ

鯉は、三枚におろして肝を取り除いてから薄く切り、アライ(洗い)にして酢味噌をつけて食べた。また、コイコク(鯉濃)にもした。肝は薬になるので、生のまま飲んだ。

ウナギは、裂いて肝を取り除き、これを白焼きにしてから砂糖醤油で煮て食べた。ただし、ウナギを裂くには技術が必要なので、ブツ切りにして煮ることも多かった。頭は、鉈で細かく砕き、これを団子に丸めて醤油煮にしたり油で揚げて食べた。肝は、鯉と同じく薬になるといわれるので、生のまま飲んだ。

ナマズは、ぶつ切りをてんぷらにしたり砂糖醤油で煮て食べた。また、裂いて骨を取り除いてからてんぷらにすることもあった。頭は、鉈で細かく砕いてから味噌とつなぎの小麦粉を加え、これを団子に丸めて油で揚げた。

シジミは、味噌汁の身に用いられた。

ドジョウは、水に入れて泥を吐かせてからドジョウ汁や醤油煮、卵とじなどに調理された。ドジョウ汁は、鍋に油と生きたドジョウを入れて蓋を閉め、火にかける。そして、暴れるドジョウが静かになったところで水を入れ、刻みネギと味噌を加えて煮る。ドジョウやシジミは「コン(根)の薬」と称して心臓に良いといわれたので、盛んに捕って食べたものである。

タニシは、殼ごとゆでてから身を取り出し、味噌煮にした。