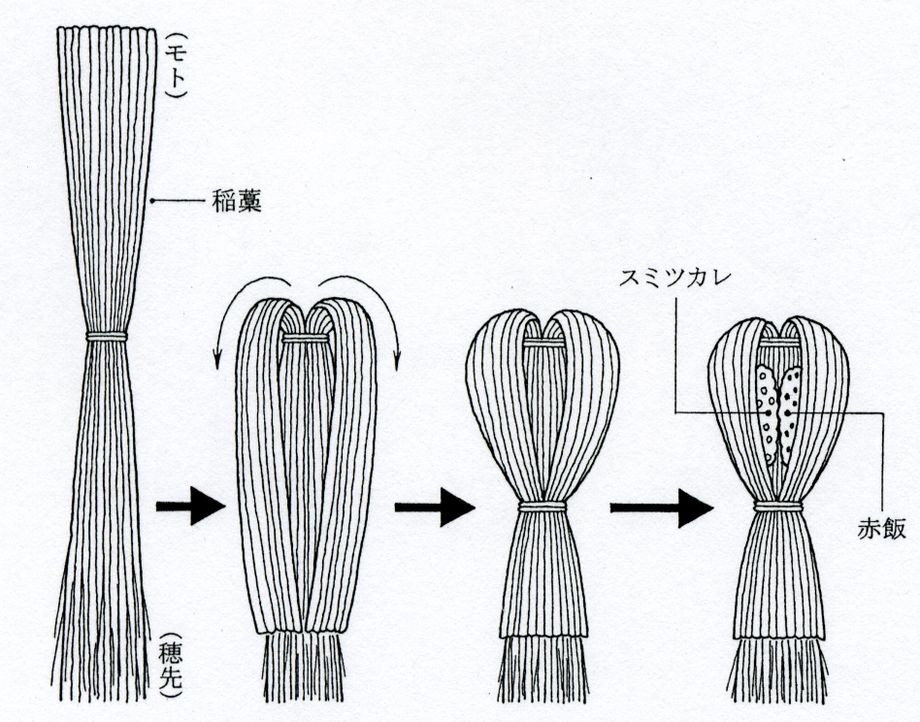

図33 ツトッコの作り方

スミツカレは初午特有の料理であるが、ヒノエウマの年に限っては初午にスミツカレを作ってはいけないといわれた。理由は、「火にかえる」といって火事が起こりやすいからである。

スミツカレの作り方は、ダイコンを竹製のスミツカレツキ(6-26)で粗くおろし、これを節分の残り豆とともに醤油味で煮る。豆は、一升枡の底で擦って皮を剥いておく。家によってはニンジンや油揚を加えることもあり、古くは酒粕や塩ジャケの頭を入れる家もあった。

6-26 スミツカレツキ(鬼おろし)

初午には甘酒を作る家もあった。西原のT家では、甘酒に豆腐と油揚を添えて稲荷様に供えるのが習わしであるという。