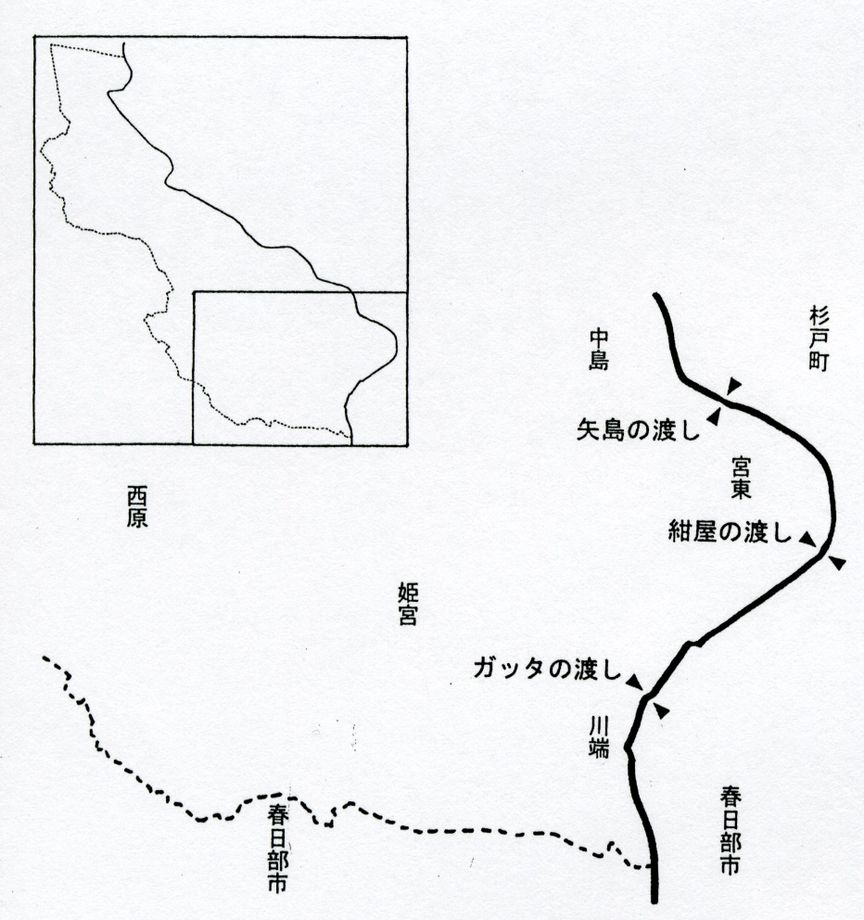

紺屋の渡しは、明治期から行われていたものと考えられるが定かではない。昭和二六、七年ごろまで渡しが行われていたという。一日に平均一〇人くらいの人を運んでいたが、終戦後の最盛期には買出しの人などを大勢渡したこともあるという。利用者の多くが東武鉄道姫宮駅の利用者や実家などに出かける人であった。耕作に使う人はいなかった。経営は成田家で行われ、成田家が紺屋を業としていたので「紺屋の渡し」というようになった。運行時刻は定まっておらず、頼まれれば舟を出した。船賃は戦前で二銭(自転車は三銭)、戦後は五銭であった。舟の大きさは、長さ三間、巾四~五間であった。

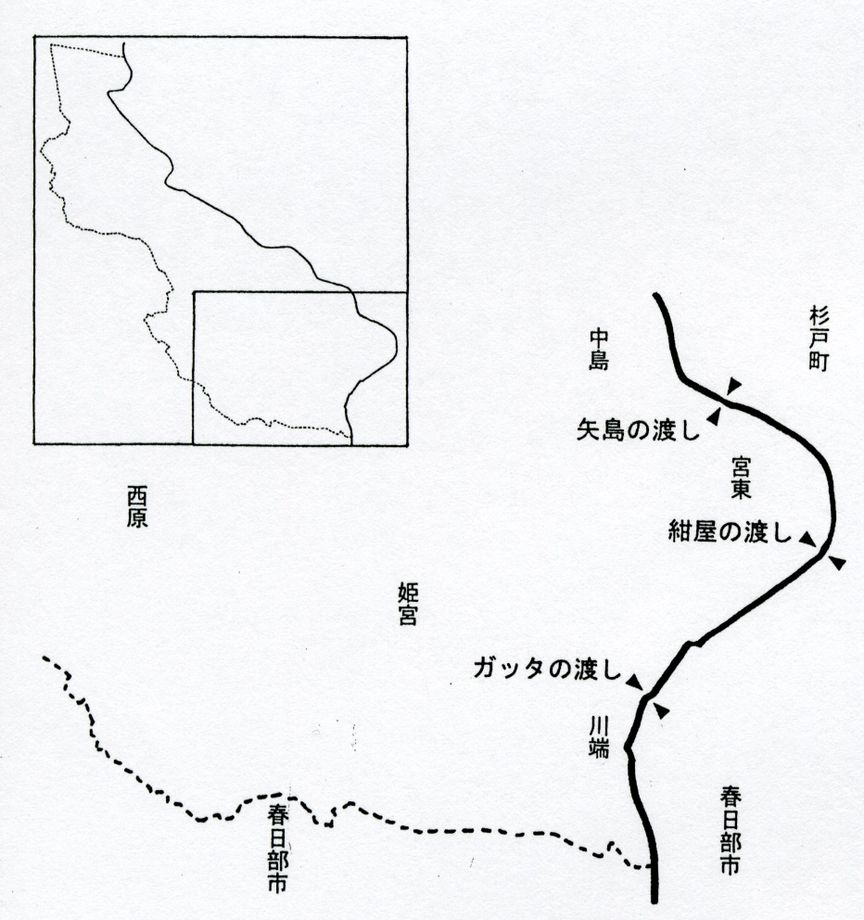

図3 渡し場の位置

7-5 紺屋の渡し付近