この日には、西光院は参詣の人で賑わい、見せ物やシバヤ(芝居)、サーカスのほか、多くの露天商が出た。シバヤなどにはゴザや座布団を持参で見物したり、見物人の乗って来る自転車預かりを青年団がやるなど、この周辺では最も大きな縁日であった。このため、東やその周辺の地区の家では、嫁に出た者などの親戚をこの日に呼んだ。朝早く草餅を作って、親戚に配って歩いて招待する。このほか、ここ一年間に嫁入りした者が江戸褄(えどづま)を着て、髪は島田を結ってお参りした。このときには姑様(または叔母や義姉)が連れていった。このような賑わいを見せたのは、第二次世界大戦前のことである。

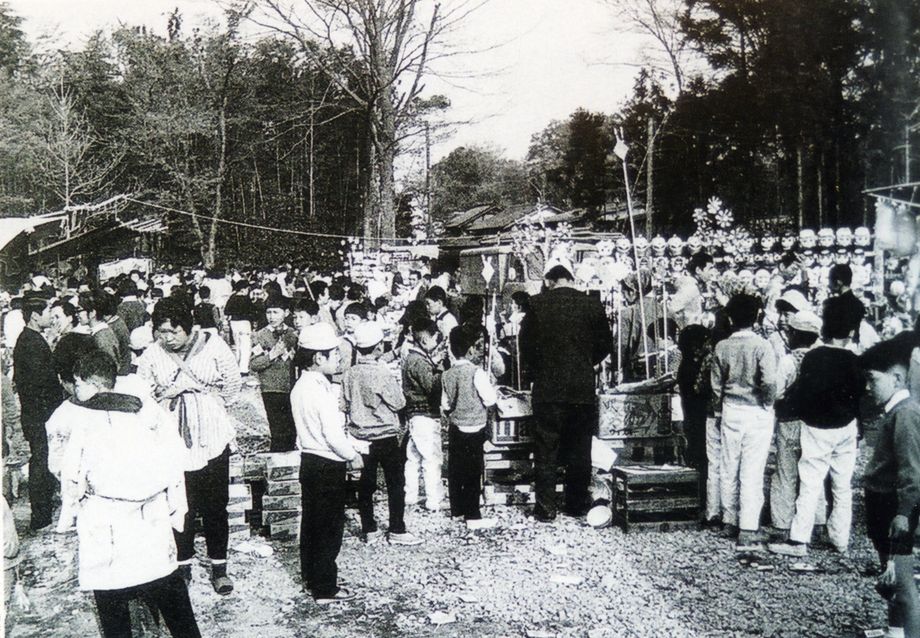

7-11 御影供の様子(昭和40年代)

7-11 御影供の様子(平成元年)

7-11 御影供の様子(平成4年)