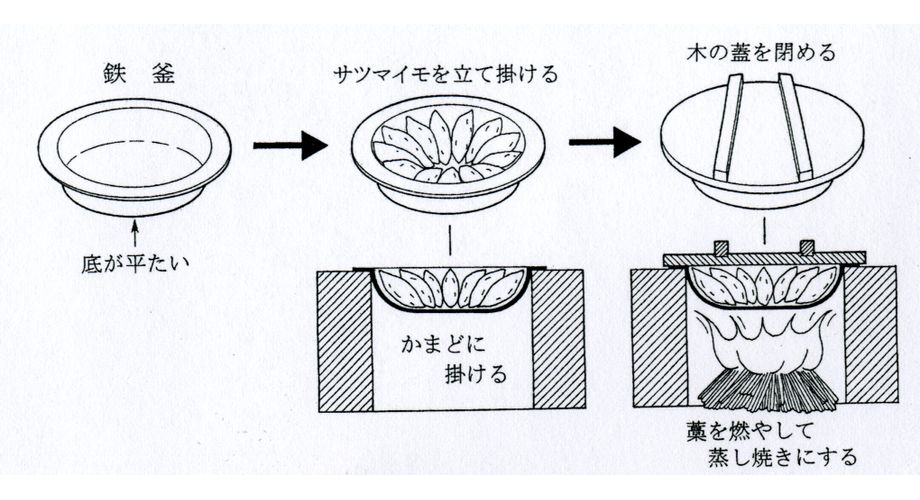

うろこ屋は、米穀・肥料を商う大店であり、隣接する古利根川縁には二本の柳が枝を垂れて宿の情緒を醸し出していた。キンゴサン(2)は、まんじゅうや寿司の製造販売を行っていた。現在は植木屋を営んでいる。シンスズキ(4)は牛乳屋と呼ばれて乳牛を飼育し、荷車に牛乳を積んで配達していた。ただし、昭和初期には牛乳を飲む習慣がなく、購入するのは産婦や病人のいる家だけであった。K家が所有する二軒長屋では、菓子屋(7)が和菓子の製造販売を行っていた。そうめん屋(8)は、干しうどんや素麺の製造販売を行っており、高野永福寺の施餓鬼(せがき)が行われる七月二三日には、臨時の食堂を開いてうどんや素麺を食べさせた。また、昭和初期までは和戸と幸手間を往来する乗合馬車の馬宿も兼ねていた。まんじゅう屋(S商店・10)は、米穀と肥料を商う大店で、戦争中には物資の配給所となった。また、運送店も兼ねており、終戦後に陸田開発が行われたときには、掘りあげた畑の土を引き取って和戸駅から貨車で東京へ送っていた。せんべい屋(13)は、煎餅と団子の製造販売を行っており、手が空いたときにはジンリキ(人力車)で働いていた。油屋(15)は、油搾(あぶらしぼ)りを商売とする家で、菜種や大豆を持っていくとこれらで油を搾ってくれた。また、戦前には発動機を持って農家を回り、米麦の脱穀をして手間賃を稼いだ。えびす屋(17)は、震災後に開業した魚屋である。喜楽屋(27)は料亭であったが、何年も営業しないうちに閉店した。喜楽屋の入り口脇には、豆腐屋(28)があった。本郷橋へ向かう道沿いには、震災後にW菓子屋(35)が開店した。ビスケットやカリン糖などの菓子を仕入れて販売し、小売りと共に卸しも行っていた。焼き芋屋(46)は農家であるが、秋から冬にかけては主人のカシッツァン(嘉七さん)がサツマイモを焼いて販売した。図13のように平たい鉄釜にサツマイモを立て掛け、ダイドコロの竃に掛けて焼く。その香りは、宿の通りにも漂ってきた。越後屋酒屋(50)は酒の小売業であるが、のちに持ち主が変わってセタヤ酒屋となり、さらに八百屋に変わった。東武線の線路沿いには、みはらし屋(55)という料亭があった。ここは二階建てで、一階が調理場、二階が座敷になっており、座敷の窓からは東武線の線路がすぐ側に見えた。名前のとおり見晴しが良く、夏季には氷水を食べながら涼む客で賑わった。鳥屋(58)は、農家から鶏や鶏卵を買い集めて東京へ出荷した。

図13 焼き芋の作り方

停車場新道で食生活にかかわる商店は、ヤオタケ酒屋(64)、ハシゼンサンと呼ばれた駄菓子屋(68)、サツマ屋(69)、せんべい屋(70)、鳥屋(72)であった。サツマ屋は、白岡町からサツマイモを仕入れ、秋から冬にかけて荷車で引き売りをしていた。和戸のあたりではサツマイモを作っていなかったので、売れ行きは上々であったという。また、春にはナス苗やキュウリ苗、盆時分にはトウナス(カボチャ)や盆花、秋にはタルガキと称して焼酎で渋抜きをした柿を引き売りした。