1

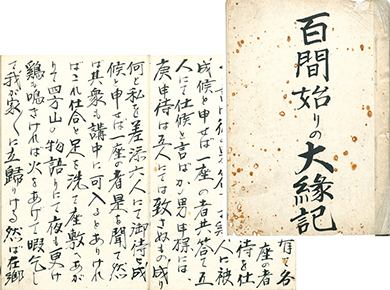

1(昭和十四年写本)

百間始まりの大縁記

2

2一.抑百間の始まりのいはれを詳しく

たづぬるに、其頃浪人五.六人着たり

て寺村東神外より西神外の間に

百姓五.六軒立居ける。或時五人

集まりて庚申待を致し居ければ明

方たれ共知らず四拾ばかりの男一人

立寄て申様には、是は何故有て各

3

3々様方集りたもうやと云う。一座の者

共答て申には今夜は庚申待を仕

ると言えば彼の男答てお幾人に被

成候と申せば一座の者共答えて五

人にて仕候と言ばかの男申様には、

庚申待は五人にて致さぬもの成り

何と私を差添え六人にて御待に成

候とへと申せば一座の者是を聞て然

ば其衆も講中に可入るとありけれ

ばこれ仕合と足を洗て座敷へあが

りて四方山の物語りにて夜も更け

鶏も鳴きければ火をあげて暇乞いし

て我が家々に立帰りける。然ば在郷

の事なれば廻り宿に致しければ彼

4

4の男の當番にあたりければ其日暮

方に講中の者を迎に来りければ

所の者申様には其衆は何国の

者なると申せば彼の男答へて私は

龍宮の者と言ふ それより彼方此方

を呼び集めて行きける下の谷より逆

井まで続き入ると思ひ五人の者共

彼の男に問い入りける あれは何様

なりと申せばあれは私の屋敷に御

座候と言えばさてさて扨々良き御林なりと

言うて其れより二、三丁あがりて長屋

門有り門より内へ入りければ御地の老

人七八人袴羽織にて下座平らに禮

をのべて玄関に入りそれより屋敷

5

5案内致され扨座に付煙草盆

を出し茶菓子を出し茶を出して

亭主言ふ様は各々様方は

始てお出で被成候へば座敷を御覧な

されと言ふて先ず大廣き御座敷

に入りにける満々たる座敷なるゆえ

五人の者問ひけるは畳何畳敷

に御座候と言ふ 亭主答へて是

は千畳敷なりと云ふ 次の間を御

覧なされと言ふ 次の間へ入り是は

何畳敷に御座候と申せば是は五

百畳敷きなりと云う 其他間敷余程

多く茶の間料理の間台所なり 然に

一人勝手へ行きけるに何やら十二三の

6

6娘のようなるものを菰に包み料理の間へ持

参して云ふ様は、先づ此れを料るべし

と云ふ 右の男これを見て座敷へ

立かへり此の由を右五人の者へ話

し確に十二三の娘なり 必ず食べ申

間敷と相談いたし 扨それよ

り吸肴にてあいのおさいのと云ふて数

盃頂きそれより膳を出し二の膳に

て扣る者も有り 其中に一人是は国

へ帰りて話の種にいただき申と言い

ければ鼻紙の間に入れそれより御膳を

さげければ又四方山の物語りて夜も

更け鶏も鳴きければ火をあけて帰

ると言ふ 亭主聞て今夜暇乞して

7

7亭主又尼沼道まで見送りて

暇乞して立分れ 我が家々にたち

かへる。明朝八兵衛が妻に向て

言ふやうは鼻紙に入たるものは知らぬ

かと言へば女房我ぞんじたかと言

ふ 其頃は八兵衛が娘三才になる

八兵衛言ふ様は此の子たべたかも知

れず 然るに此娘鼻紙に入置人魚

食べる頃は人皇四拾六代孝謙天皇

の御代天平十三年秋の末方行基

菩薩此所に修行に来りければ道

辻にて八十ばかりの老人に出合かの老

人行基菩薩に向いて頼みけるは

御僧見掛けて頼度事あり 此所

8

8は都に遠し 志ゆけんほふづの所なり

何卒弥陀を刻みて御堂を建立

頼入候 とう出来候はば御苦労

ながら薬師を五社権現に勧請し

て賜れば我此所の守神にたつべし

かえすがえすも頼入るとかき消ように風

吹きたもふ 依て行基菩薩が弥陀

を刻始め然るに八兵衛が娘五六才

になりける 毎日此所へ来て邪魔に

なる 行基菩薩此娘に向かひて言うや

ふは 如何に娘我が来ては此佛成就

せぬ程に明日より来るべからず我は此

方の言うことを聞かば我を明は辯財天

と勧請して得さずべしと言いければ

9

9此娘聞き分けて不来 然るに逆井

原若狭の船着にて船頭共が原へ

井戸を掘て置と云う 昔は此所を

若狭井戸とす 其後は人々逆井

逆井といいならし明て此所へ大船

着ければ子供二三人来りて遊び

けるが八兵衛が娘六七才に成けれ共

船の舳先へ行とばをかむりて伏けれ

共船頭共知らずして船を出しければ

帆をあげ乗出し暫時が間に三四拾里

乗ければ彼の娘起きて出る 船頭共

是を見てやれ娘が居ると言共出船成

しは止る事を得ず 先若狭国小濱町

に着ければ近所に子持たずの者是を

10

10聞いて養子に貰い度由様々に所望す

故養子に遣しける然るに此娘だけ長

じて八百年の齢を保っと云う 若狭国

小濱町に八百姫と祭るなり 竜宮より

持来せし人魚を食したる故なり

然るに行基菩薩弥陀を刻て老

人を五社大権現と勧請致し八兵

衛が娘を弁才天と勧請して所

の者を集めて行基菩薩言う様

は村名は何と言ふを問へば百姓共

村名は未だ無くと云う 行基菩

薩又問へば然ば村境より村境ま

でさほを入れて見よふと言いければ畏

い候と百姓共立合東神外の祓より

11

11西神外の祓まで百間あり 此由を行

基菩薩へ話しければ行基菩薩

聞届け 然ば今日より村名を百間村

と御申候と言ふ 扨行基菩薩弥陀

は成就致けれ共堂建立難成と言ふ

故常陸国へ立かへり其頃は常陸国

は安部の仲丸殿の御知行にて行基

菩薩は元仲丸殿の菩提寺なる故

に菩薩は仲丸殿へ合て言ふ様は私

修行の先にて老人に頼まれ弥陀を刻

置候が堂建立難成に付何卒堂

建立頼入と言いければ仲丸殿きき届

如何にも建立可致と御普請奉行と

して鈴木日向守忠勝 島村出羽

12

12守直政両人百間に到着す 其頃は

天平十五年になり弥陀堂出来其年

仲丸殿は禁帝より勅上にて遣唐使

をも仰付る 同勢数多召連て唐へ出

船して唐に着ければ旅宿して明日大

王の御前に出ければ碁将棋双六金

玉の石にて廻り一番を付て仲丸殿の前

に出しけれ共日本に無き事なれば知らず 依て

碁将棋にてせめ殺さる故御家絶断

依て鈴木島村帰らずして百間に住居

す 其後亦きびの大臣へ遣唐使も仰

付数多召連れて唐へ出船して無

事唐に着きければ旅宿致して休みける

然るに其夜仲丸殿の亡魂現れ出る

13

13そして申様には某仲丸なり 我も碁将

棋双六を以て征め殺されしなり 貴殿

も明日は碁将ギ双六を以て征められる由

今夜はけいこ可被成と碁将棋双六を

教へける 明る日大王の御前に出ければ

案の定碁将棋双六を出しけれ共

きびの大臣は夜中稽古致し

ければ少しも怯へることなく大王あ

きれて言ふようは名僧を呼び出

し何卒六ヶ敷書を作りて可差出

と申付る 其夜又仲丸殿の亡魂現

れ出て言様は碁将棋はおしえたが

明日は唐で二人となき名僧の作り

たる詩を書くと言ふ 是は我が力

14

14も不及 其許の常々念づる神佛を頼

べしと云いて消にける さればきびの

大臣は日々に大和の国初瀬寺

の観音いのる誓をかけ頼にける其夜

お告げあり 明日其書差出候共

日の出を待つべし 我等雲に変化

落つべし 雲の落たる所より讀始

めとかく雲歩きに委せとの御告なり

きびの大臣雲歩きにまかせ讀たり

依而きびの大臣日本へ帰り碁将棋

双六を始めけり 然に弥陀堂は金谷

原の西の方を海老の嶋の浦に弥陀

が原と言ふ所に建たせたもハ実に

大同元年に西光院建立す 同

15

15彌陀堂を前に引て西光院の

本堂とす 弥陀堂の跡を出堂

が原と云ふ 寛永元年に西光

院焼ける其灰を山崎へ埋めて

これを經塚と言ふ 同三年に建立す

弥陀堂の浦(裏)に雷電あり 百間

始りの惣社なり實に岩槻城主

太田道灌なり 然るに北條相模

守氏直 岩槻を征めんとて 大手の

大将は宮の下に陣を敷 搦手の大

将は花泉台に陣を敷 然るに岩

槻の用から浦は新川扣 其の内に

うたり沼有て裏より入る事難成

故大手ばかり強く固め大手の口より

16

16強く征めけれ共かまはず 然るに雜

兵共沼へ身を投ける 體にして水

底の橋を渡る北條方は華泉台

に矢倉を建て遠眼鏡にて城の要

害を見る目の下に見えるに依て水

底の引橋有る事を見出し一騎当

千の者共騎馬にて荒川を我先にと

乘り抜け抜け打渡り実に鎌倉おう

ぎがやつ上杉彈正定政方より加

勢に来る由を聞ければ是にては叶ふ

間敷と思ひ百間雷電へ祈誓を

なしければのふ志ゆ落て東海道は雷

電にて二日大雨降ると云ふ満水に留

られて遂に二三日逗留する内に北條

17

17方は裏より乱入底橋を渡りて暫

時加間に討ち落す 道灌叶はすし

て江戸へ逃け行く 北條相模守

殿恐悦あって諸願成就なれはとて

百間雷電へ五拾石の殊印を付

三尺四方の鰐口を納める今は西光

院の宝物なり 其後代々殊印

御書替の時 寺の殊印になほす

其の後に十二坊を立る故にあざ名

を寺村と言なり 昔諸役重く廻

状を数度参らし 名主相談の上

村名を百間村と後宿へ譲りしなり。

明治六癸酉年二月写せしを

18

18昭和十四巳卯年七月再写す

天平十三年より明治六年

まで凡千百三十三年なりと

本年迄千百九十九年なり