宮代町大発見!地図から調べる宮代町

宮代町ってどんなところでしょうか。ここでは、宮代町の公共施設や歴史的なものについて説明をしています。どんなものがあるのか、のぞいてみませんか。

各ボタンを押すと、その写真と説明文が表示されます。デジタル郷土資料で紹介している宮代町史(通史編・民俗編・ビジュアル版)や文化財に関連した記述がある場合にはそのリンク先が表示されます。

和戸教会

明治11年(1878年)10月26日、埼玉県最初のキリスト教会である和戸教会が設立されました。中心となったのは、和戸村の小島九右衛門や小菅幸之助といった人たちでした。そして明治15年には、小島九右衛門の宅地内に初代の教会堂が建設されました。

和戸教会が現在の場所に移ったのは昭和30年代に2代目の教会堂が建てられた時からで、現在の会堂は3代目となります。

和戸駅

和戸駅は、東武鉄道が開通した4か月後の明治32年(1899)12月に開設されました。

開設当初は日光御成道ぞいにありましたが、幸手方面などへの配送に便利な位置であったことから駅で取り扱う荷物が増え、荷物の処理や整理に支障が出たことなどから、大正時代に現在の場所に移転しました。

須賀小学校

明治6年(1873年)5月に、西粂原の宝光寺を校舎として開校しました。当初は校名を西條学校と称していましたが、明治10年7月に久米原学校に改め、同19年4月には和戸にあった和戸学校と合併しました。

現在の須賀小学校の開校記念日は4月16日ですが、これは大正5年(1916年)4月16日に学校名が「須賀村立粂原尋常小学校」から「須賀尋常高等小学校」に改称し、新校舎の落成を祝って開校式が行われたことに由来します。

須賀中学校

昭和22年(1947年)に施行された学校教育法により創設されました。同年4月21日に開校式が行われ、翌年9月には校章が制定されました。学校創設当時は教材などが不足する中、小学校の一室を教室として学習がはじまりました。教科書も新聞紙を綴ったようなものであったそうです。

昭和25年には、ようやく小学校に接する形で新校舎の建設が始まり、翌年4月26日に木造2階建て8教室の新校舎が竣工しました。この校舎は昭和47年(1972年)に火災により焼失、現在の建物は焼失の翌年に建築されたものです。

真蔵院 円空仏

円空仏とは、江戸時代の修験僧で仏師でもあった円空が作った木彫りの仏像です。円空は諸国を旅しながら、一生のうちに12万体の仏像を彫ることを目標とし、実際に彫り終えたと言われています。訪れた土地にあった木材などを素材にして、鑿の跡が残ったままの手数少ない作風が特徴的です。

円空は日光街道や日光御成道などを何度も通ったことがあるようで、宮代町には12体の円空仏があります。いずれも町指定文化財に指定されています。

身代神社

旧須賀村の鎮守で、主祭神は素戔嗚尊を祀ります。宮代町の町名由来の神社の一つです。江戸時代には「コノシロミョウジンシャ」とも呼ばれていたようです。仁治3年(1242年)創建と伝わります。

昔むかし、奥州に向かって逃げていた武将の姫君が、当地で追っ手に追いつかれそうになりました。村の人々は、「焼くと人を焼いたような臭いがする」と言われるコノシロという魚を焼いて追っ手をくらまし、姫を救いました。そのことに感謝した姫がコノシロにちなんで身代神社を祀った、という伝承があります。

東武動物公園駅

明治32年(1899年)8月19日、東京の北千住から埼玉の久喜までの間の約40キロメートルにおいて東武鉄道が開業しました。当時は、北千住・西新井・草加・越ヶ谷・粕壁・杉戸・久喜の7つの駅が設置されました。7つの駅の中の杉戸駅が、現在の東武動物公園駅です。

杉戸駅が東武動物公園駅にその名前を変えたのは、昭和56年(1981年)3月16日のことで、東武動物公園の開業に伴ってのことでした。

宮代町役場

平成17年1月から使用が開始された庁舎です。県産の木材を使用した木造2階建てとなっています。木造となったのは、宮代町の原風景に調和し、町民に愛され、農のあるまちづくりにふさわしい、などを目指していたためです。

木造の庁舎としては国内でも最大級のものとなっています。

東小学校

昭和3年(1928年)に、百間小学校の川島分教場として設立され、昭和33年(1958年)に東小学校として独立しました。

現在も教室として利用されている木造校舎は、昭和30年に建てられたもので、昭和時代の建築物として貴重であると同時に、現存で現用の木造校舎としては県内でも古いものです。

笠原小学校

児童の増加に対応するため、昭和56年(1981年)に開校しました。

設計は、コミュニティセンター進修館と同じ象設計集団が行いました。赤色の鉄筋2階建てで、宮代町に古くからある切妻型瓦葺農村住宅をモチーフに、「学校はまち」「学校は住まい」「学校は思い出」の三つのコンセプトにより設計されました。クラスごとに独立した玄関があり、半屋外の廊下やあるコープが設けられるなど、個性的な校舎となっています。

百間中学校

昭和22年(1947年)に施行された学校教育法により創設されました。開校当初は独立した校舎がなく、旧青年学校校舎(現:中央2丁目 新道集会所付近)を本校とし、百間小学校や百間小学校川島分教場を分室として使用しました。旧青年学校校舎には運動場もあり、毎年村民運動会の会場となっていたそうです。

昭和26年(1951年)に現在の場所に木造2階建ての新校舎が建設されました。11月23日に落成式が行われました。

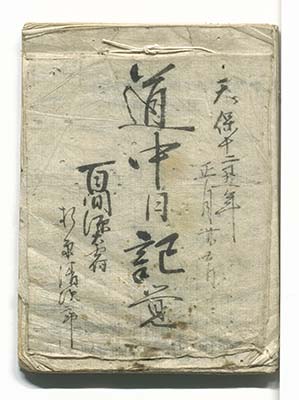

天保12年道中日記

江戸時代の百間村で、組頭を務めていた折原清次郎の道中日記です。天保12(1841)年1月から約2ヶ月半にわたる旅の内容が記されています。行きは東海道・伊勢路を通り、伊勢神宮や熊野那智大社をはじめとして、多くの社寺や史跡を巡りました。帰りは中山道を通り善光寺、草津などを経て3月12日に百間に帰郷しました。旅で立ち寄った場所、拝覧した寺社、観光地の見学料、旅籠の宿泊料、船渡し賃、食事代など細かい旅の内容が記されていて、当時の物価も窺い知ることができる貴重な文書です。宮代町指定文化財(折原家文書)。

前原遺跡 土器

昭和54年(1979年)に前原グランドの建設計画に伴って試掘が行われ、遺跡があることが確認されました。翌昭和55年に本格的な発掘調査が行われ、縄文時代早期前半(撚糸文期)という、埼玉県内で初の古い集落が見つかりました。

写真の土器は、称名寺式土器と呼ばれ、神奈川県横浜市にある称名寺貝塚から出土した土器をもとにしています。土器の表面に、J字や渦巻状等の文様が描かれていることが特徴です。

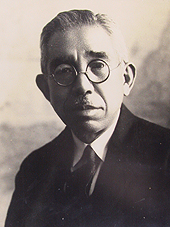

郷土の偉人 島村盛助

島村盛助は、明治17年(1884年)8月9日に、百間中村に生まれました。

明治39年(1906年)に東京帝国大学文科大学英文科に入学し、大学在学中から卒業後しばらくは、多くの翻訳や小説などを発表しました。

大正9年(1920年)に旧制山形高等学校英語科教授となり、昭和19年(1944年)に退職するまで、多くの学生を育てました。

同僚の田中菊雄などの協力を得て、昭和5年(1930年)に刊行した「岩波英和辞典」は、昭和26年に増補改訂版を刊行するなど、多くの人が活用する辞書となりました。

旧加藤家住宅

旧加藤家住宅は、宮代町本田の加藤家から移築・復元されたものです。加藤家は江戸時代の初めから明治時代の初め頃まで、代々蓮谷村の名主を勤めてきました。

建物は江戸時代の文化10年(1813年)頃に建てられたと考えられ、面積は240m2(約72坪)という大きな住宅です。8畳の大きさの部屋が田の字型に配置され、主客の間やツノと呼ばれる付属屋が設けられています。屋根は茅屋根で、中央に煙出しが設けられています。屋根の両端にはお守りとして、それぞれ「泰」と「寿」の文字が炭で書かれています。(町指定文化財)

旧齋藤家住宅

旧齋藤家住宅は母屋・蔵・物置の3棟からなり、周辺を屋敷林が囲っています。江戸時代中期から後期にかけて、百間西原組の名主や組頭を勤めてきました。

母屋(187m2約57坪)は江戸時代の終わりから明治時代の初めに建てられたと伝わり、旧加藤家と同じく部屋が田の字型に配置されています。そして奥に6畳の座敷があります。

旧齋藤家の母屋から前の道路までまっすぐ伸びる通路はケイドと呼ばれ、建物の配置や屋敷林と共に、この地域の農家の特徴的な敷地の使われ方を見ることができます。(町指定文化財)

姫宮神社

旧百間村の鎮守で、祭神は多記理姫命、市杵島姫命、多記津姫命を祀ります。宮代町の町名由来の神社の一つです。

創立に関する伝承として、桓武天皇の孫の宮目姫が下総国に下向の途中、紅葉丘と呼ばれていた当地の紅葉の美しさに見とれていると、急な病で息絶えてしまいました。後の世とあり当地を訪れた慈覚大師円仁がこの話を聞き、姫の霊を祭ったものが姫宮神社であるとされています。

本殿の基壇に正徳5年(1715年)の銘が刻まれており、近年の文化財調査の結果、現在の本殿の建築年代を示していたことがわかりました。

百間小学校

明治6年(1873年)に、西光院を校舎として開校、当時の名称は進修学校といいました。明治43年(1910年)には現在の場所に校舎が新築されました。

翌年に建てられた1教室のみの校舎である進修館は、コミュニティセンター進修館の名称由来の建物ですが、現在、郷土資料館に移築され保存されています。(町指定文化財)

正門近くには、大正15年11月28日に寄贈を受けたコンクリート製のすべり台があります。現存する学校遊具のすべり台としては全国的にもとても古く、国登録有形文化財となりました。

前原中学校

昭和57年(1982年)になると、宮代町の人口が3万人を超え、それに伴い児童生徒数も増加していきました。この状況を受けて、昭和58年(1983年)に百間中学校から分離する形で開校したのが前原中学校でした。

現在、グラウンドとして使用しているあたりは、縄文時代早期の遺跡である前原遺跡があります。昭和55年(1980年)に行われた発掘調査では、縄文時代早期前半の集落という、埼玉県最古の集落が見つかりました。

五社神社 本殿

五社神社本殿は、文禄・慶長期に建てられました。熊野三社、白山、山王の五社を一棟の建物内に等間隔に合わせ祀ったことから、五社神社と呼ばれています。一棟に五社を祀ったものとして県内唯一であり、建築様式としても貴重であることから、埼玉県指定有形文化財とされました。

ご神体は鏡で、5面の鏡がそれぞれ箱に収められています。江戸時代の神仏習合の様子をよく示すものとして、箱にはそれぞれの神の本尊である阿弥陀如来・釈迦如来・千手観音・毘沙門天・不動明王の小さな仏像が収められています。(宮代町指定文化財)

阿弥陀三尊像

平安時代末期の安元2年(1176年)に作られた仏像で、阿弥陀如来、観音菩薩、勢至菩薩の三体からなります。ヒノキ材を用いた寄木造で、平安時代に流行した「定朝様式」と呼ばれる特徴をよく表しています。

阿弥陀如来像の胎内銘から、戦国時代の長禄2年(1458年)に修理が行われたことがわかりました。

大正3年(1914年)に国宝となり、その後、法律の改正によって国指定重要文化財となりました。

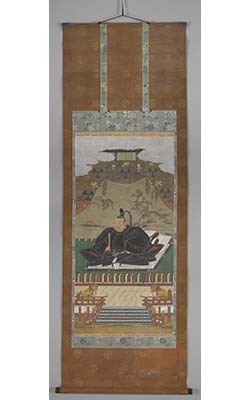

絹本着色徳川家康画像

元々は、西光院の境内にあった東照宮の御神体でした。

この画像は掛け軸となっていて、桐箱に納められています。蓋の表面と裏面に墨書があり、箱の中には修復した時の文書が残されています。これらから、修復が寛政3年(1791)に寛永寺にあった御絵所の絵師・神田宗庭貞信(1765~1800)によって行われたと推察されます。

また、本画像は、風帯や一文字、生地の織柄まで軸を構成する全てのものが一枚の絵として書き込まれる「描表装」という手法で描かれています。(宮代町指定文化財)

栗田口焼葵紋茶碗

徳川幕府第3代将軍・徳川家光の時代に、徳川家康画像とともに西光院が拝領したと伝えられます。

器形は丸碗で乳白色の釉が施釉され、高台付近は化粧掛け風で高台内の底裏には「粟田口」と刻印があります。葵紋は体部に対で2 か所に施され、その間には草文が描かれています。

粟田口焼は、京都の三条大橋付近の粟田口から名付けられた焼き物です。この茶碗には刻印で「粟田口」と刻まれることから17 世紀代のものと考えられます。粟田口焼自体が現存数が少ない焼き物であることからも大変貴重です。(宮代町指定文化財)