稲作が北九州で始まったのは、紀元前二~三世紀のころである。稲作はその後またたくまに、東は東海地方西端まで、南は九州の南端にまでひろまり、紀元一~二世紀のころには東北地方に至るまで、稲作農耕を基盤とする社会が成立したとみられている。この稲作は、中国大陸の南部、揚子江下流域から朝鮮半島の南西部を経て、わが国に伝えられたとされており、はじめ、沖積地の低湿地を開いた自然かんがいによる農業が主であったが、後半には静岡県登呂遺跡・岡山県百間川遺跡・滋賀県服部遺跡などにみられるように、水路や畦をそなえ、矢板や杭をめぐらして区画された本格的な水田や微高地上の乾田も開拓され、生産性も向上していった。

登呂遺跡の集落跡と水田(『日本考古学の視点〔上〕』)

弥生時代に登場した金属器は、当初は朝鮮製のものがめだつが、やがては中国からももたらされ、のちにはわが国でも生産されるようになった。鉄器は、斧や刀子などの工具類が中心で、おもに農耕具を主に製作したものと考えられる。やがて、農具の鍬先・鎌、銛・釣針などの漁具も出現し、剣・刀・鏃などの武器類も普及した。青銅器は北九州を中心に銅剣(どうけん)・銅鉾(どうほこ)・銅戈(どうか)などの武器類が、そして、近畿を中心に銅鐸(どうたく)が分布しており、二大文化圏を形成している。これらの製品は、農耕儀礼などに関連する祭祀品として使用されていたものと考えられている。

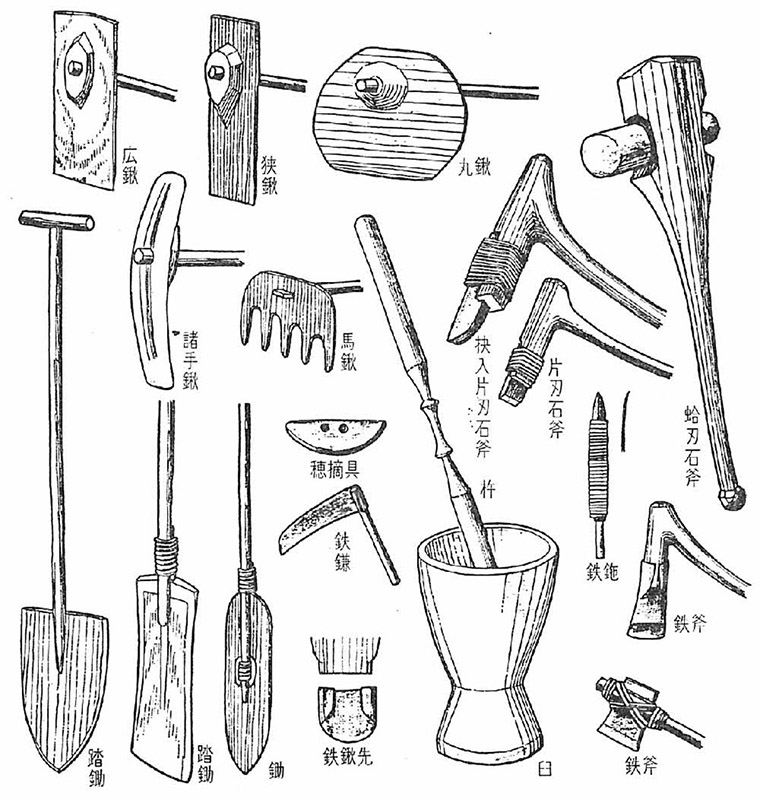

弥生時代の農具(『国立歴史民俗博物館』図録)

この新しい文化には、高温で焼きあげた薄手で赤褐色の硬い土器を伴っていた。明治十七年(一八八四)に東京都文京区弥生町の向ケ岡貝塚から発見された壺が、貝塚(縄文)出土の土器と様相を異にしているところから、出土地名を冠して弥生式土器と呼ばれ、古墳時代の土師式土器に移行する三世紀のころまで生産されるのである。

この土器は、前代の縄文式土器から直接移行したものではなく、新しく誕生したものと考えられている。それは、稲作を北九州にはじめてもたらした人びとの手によって製作されたものであり、稲作の普及とともに、しだいに縄文式土器を消滅していった。この土器は煮炊きを中心とした縄文式土器と異なり、農耕生活を反映し、はじめから、用途に応じて壺・甕・高坏・鉢・甑(こしき)などが作られた。土器の形態などから前期・中期・後期に区分されるが、後半はしだいに文様が失なわれて定型化し、実用化の方向をたどりつつ土師式土器になっていくようである。