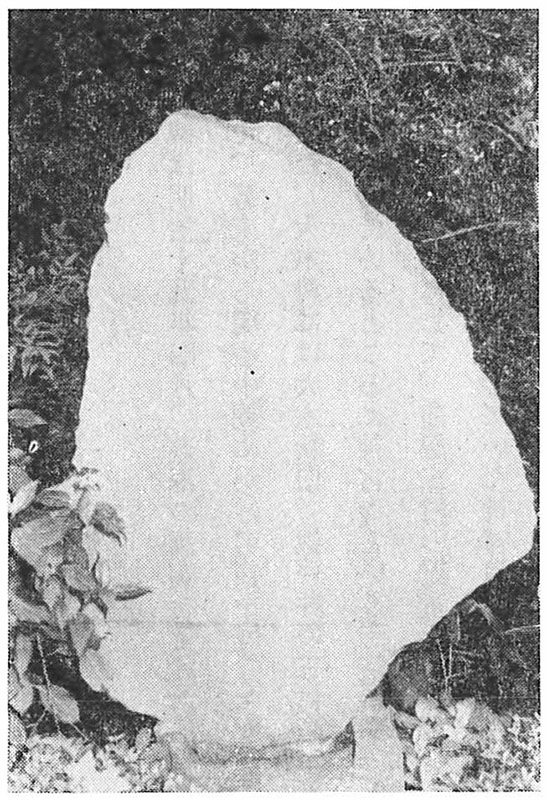

現在、野木崎正安寺の境内に「高橋道徳報恩之碑」という石碑が建っている。碑文は現代人には難解な漢文で書かれているので、いまそれを現代文に訳すと、

高橋氏名は道徳、号は文哉、少年の頃の名は左内、後も米右衛門と改めた。下総国相馬郡野木崎村に生まれ、父は文林といい、母は山野井氏の出である。父母は男女二人ずつ子を生み、道徳はその長男である。道徳は生れつき孝心に篤く、また、学問を好み、若くして私(註、碑文の選者秋場桂園)に就いて勉学し、年十六のとき、父は病に臥し病むこと二か月、その間道徳は朝早くから夜おそくまでほとんど寝食を忘れるありさまであった。しかし、看護の甲斐もなく遂に死去するや痛悼して止まず、それからのちは専ら母の顔色をうかがいながら孝養を尽し、父亡きあとの一家を支えることにつとめた。その努力は普通の人間には到底できないことだと人びとは賞賛した。

道徳の父はもと寺子屋の師匠をしていたので、道徳も父の跡を継ごうとして明治初年、各県に師範学校を設けたとき、茨城県師範学校の授業生として入学し、卒業するとともに訓導補として野木崎学校に勤め、在職すること十一年、そのころ道徳は不幸にも肺病にかかり、容易に快復しなかったが授業を一日も怠ることはなかった。こうして無理をしたためか病にわかに革(あらたま)り、遂に授業中恪血して学校内で息を引きとった。実に明治十八年二月七日のことである。時に齢三十一歳であった。(以下省略)

野木崎正安寺高橋道徳報恩碑

この石碑は明治十九年四月、道徳の薫陶を受けた弟子たちが相談をして建てたもので、選文した秋場桂園は水海道の人で、幕末から明治中期にかけ名声を博した北総における一流の学者である。

さらにまた、大木村には大木新田、板戸井の三村の学区連合による学校が設けられた。それは現在、大木集落センターになっているところに神宮寺という寺院があった。その寺院が明治維新後の廃仏棄釈によって廃寺になっていたのを仮校舎にして、前記三村の児童を通学させることにした。教師はかつて寺の住職で、すでに還俗して六十六所神社の神主になっていた神宮道斎という人が教師の資格を得てその任に当たった。その後、数年ならずしてこの仮校舎も大木学校として新築することになったものと見え、それに関する史料が数点残されているが、その詳細は不明である。

大木学校新築史料断片