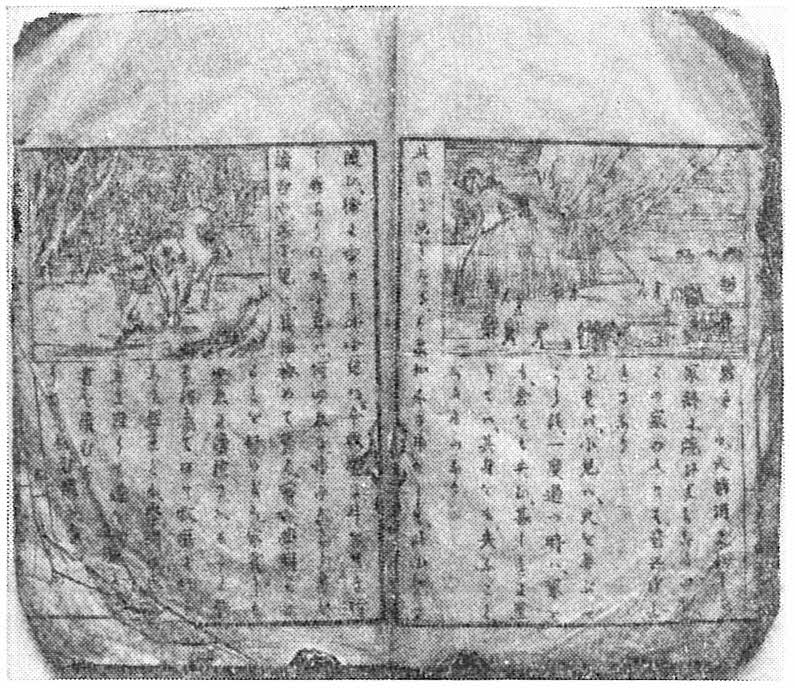

明治7年小学校教科書

学制が布かれた当初、守谷町の学校に赴任した教師はいずれも教員講習所で速成教育をうけた授業生であったが、そのうちでも森岡栄三郎は元備中松山(現、岡山県高梁(たかはし)市)藩士で、青年のころ江戸の昌平黌(しょうへいこう)(註、幕府の学問所で当時の最高学府)に学び、明治維新後、猿島郡辺田(へた)村(現、岩井市)にうつり、素封家中山元成の家に出入していたころ、同家に寄宿していた守谷町の斎藤斐のために学問を授けた縁故で、のちに斎藤家に転居し、その一室を借りて有余塾を開いて子弟を教授していた。やがて学制が実施されるや新たに守谷町に設けられた糺学校の教師になったが、間もなくこれを辞し、かつて同藩の出身でしかも昌平黌の先輩にあたる三島毅が新治裁判所長になっていたのを頼り同裁判所の書記官になった。しかし、いかなる事情があってか森岡はその職にも永くとどまらず、再び守谷町に帰り、こんどは野木崎小学校の教師になった。それ以来永く同地にとどまり学校教員を勤めていたが、師範学校を出ていないため訓導(註、現在の教諭)になれず、それでも晩年にいたってようやくその資格を得、七十余歳で亡くなった。それは大正初期のころである。さらにこの森岡は俳句を好み、号を東籬といい、明治中期以降北総の俳壇では相当著名な俳人として知られていた。

色かえぬ千とせの夜や庭の松

草さひに染らて汲むや菊の酒

など数篇の作品がのこされている。

ちなみに森岡の先輩で新治裁判所長であった三島毅は号を中洲と称し、明治時代の漢学者で、のちに東京帝国大学教授、官中顧問官などを歴任し、現在、東京九段にある二松学舎大学の創始者として知られている人物である。