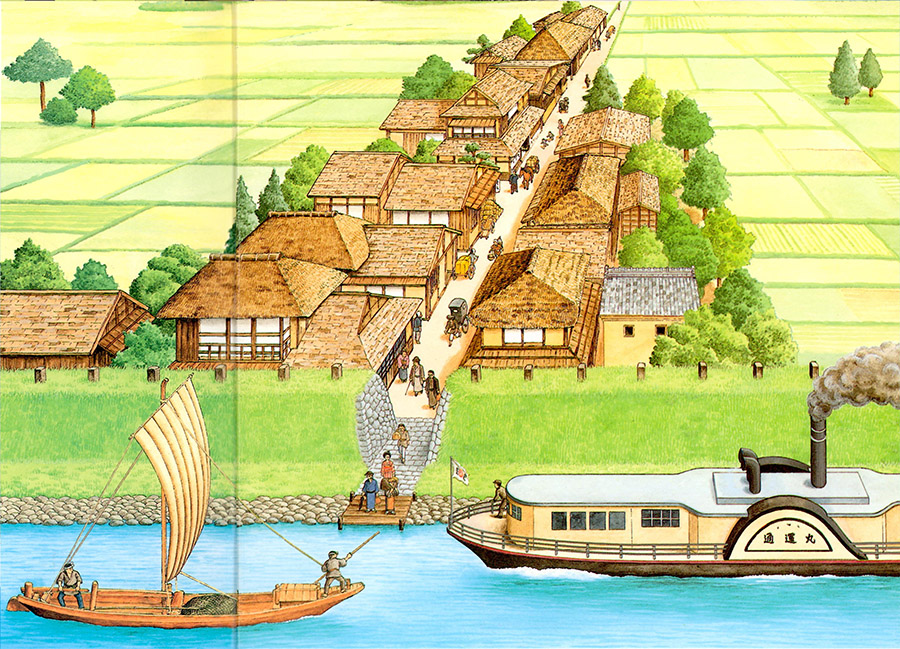

野木崎下川岸

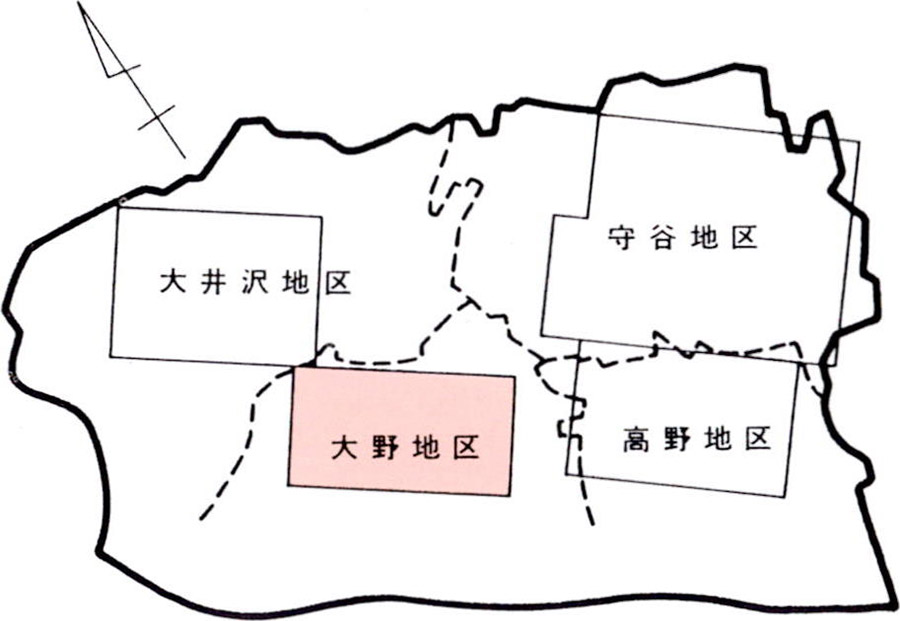

水上交通の全盛時代には、船着場は商品・産物などが集散する最も活気のある場所を形成していた。旧守谷、大井沢、大野、高野はいずれも水運の発達した町村であったが、なかでも利根川と鬼怒川の合流点に位置し、高瀬船のほかに蒸気船「通運丸」が寄航する野木崎の下川岸は、県下有数の活況を呈(てい)していた河岸であった。

水上交通の全盛時代には、船着場は商品・産物などが集散する最も活気のある場所を形成していた。旧守谷、大井沢、大野、高野はいずれも水運の発達した町村であったが、なかでも利根川と鬼怒川の合流点に位置し、高瀬船のほかに蒸気船「通運丸」が寄航する野木崎の下川岸は、県下有数の活況を呈(てい)していた河岸であった。旅客を乗せた人力車や馬車は次々に立場(たてば)(人力車・馬車の発着所)を出人りし、米、しょう油、薪(まき)などの船の積荷を運ぶ荷馬車、荷車は頻繁に通りを行き交い、船頭や船客を相手にした菅乃屋、宮乃屋、中乃屋という水茶屋(割烹(ぽう)旅館)も繁盛していた。

荷物を直接取り扱い保管したのは、椎名河岸、松丸河岸という二つの運漕業者で、共に大きな倉庫を持っていた。

ところで、荷物を運びやすいように堤防を切り崩して通用門を設けていたので、増水時には水が堤外に流入しないよう、通用門を板で塞(ふさ)いでいた。

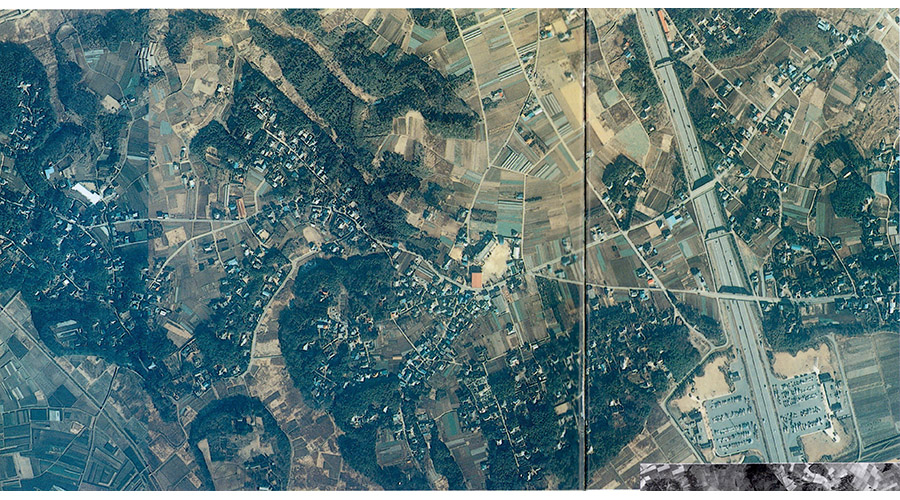

| 現在の下川岸地区▶平成2年7月25日 |

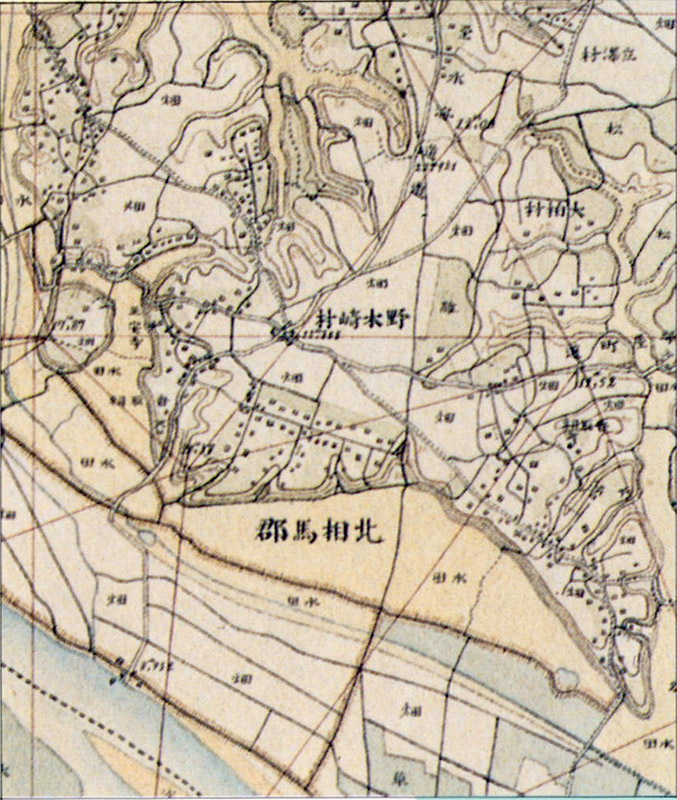

| 明治13年当時の大柏村と野木崎村(明治13年作製「迅速測図」から) |

| 大野村中央部▶昭和22年 |

| 大野地区中央部▶昭和63年1月11日 |