| ①八坂神社▶大正中期 八坂神社(仲町)

社殿改築前。屋根は茅葺(かやぶ)きだった。 |

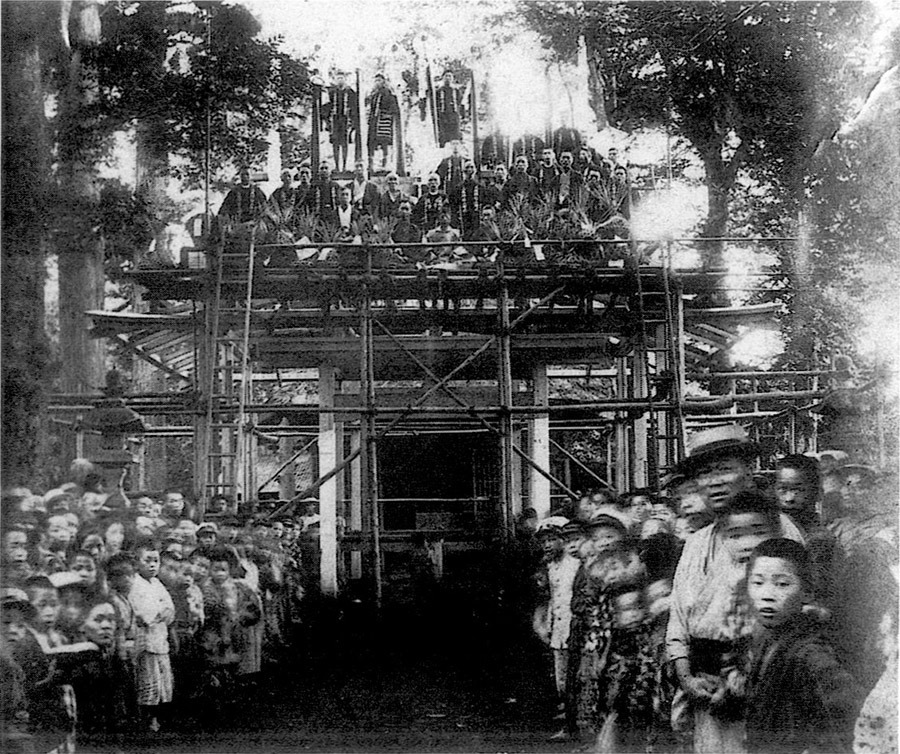

| ②八坂神社▶大正13年ごろ 八坂神社(仲町)

改築した社殿の上棟式。遷宮式は大正十四年(一九二五)二月二十五日に執り行われた。 |

| ③香取神社▶昭和3年11月 香取神社(向崎)

青銅製の唐獅子(からじし)を奉献した時の記念写真。奉献式当日は花火、歌舞伎劇、安来踊りなどを催し、大いににぎわったという。唐獅子は第二次世界大戦中、金属回収のため供出されたが、昭和五十年(一九七五)、石造りの唐獅子が再び奉献された。 |

| ④愛宕神社▶大正初期 愛宕神社(愛宕)

平将門による創建と伝えられている。社前の道で自転車競技が行われたことがあった。 |

| ⑤薬師堂▶大正中期 薬師堂(下町)

俳人小林一茶と西林寺の住職で守谷俳壇の中心人物であった鶴老(かくろう)和尚、その同人などの扁額(へんがく)が納められている。 |