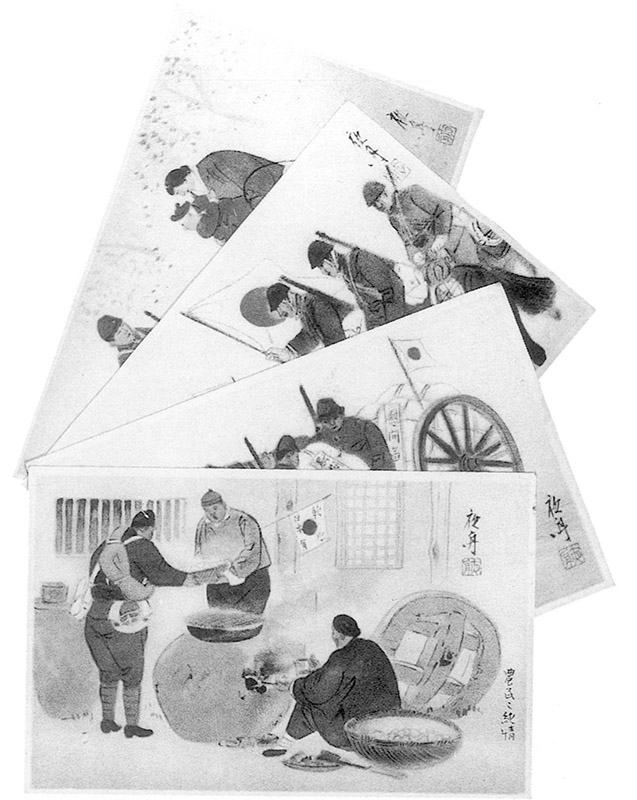

| ①大円寺梵鐘供出記念▶昭和17年8月21日 ①②金属供出

昭和十六年(一九四一)十二月八日、太平洋戦争が開始されると軍需資材補給のため金属製品を供出させられるようになった。回収された物件は、家庭用の金属器のほか、橋梁の鉄柵、街路灯、梵鐘(ぼんしょう)などがあった。 |

| ②海老原直太氏胸像供出記念▶年不詳 |

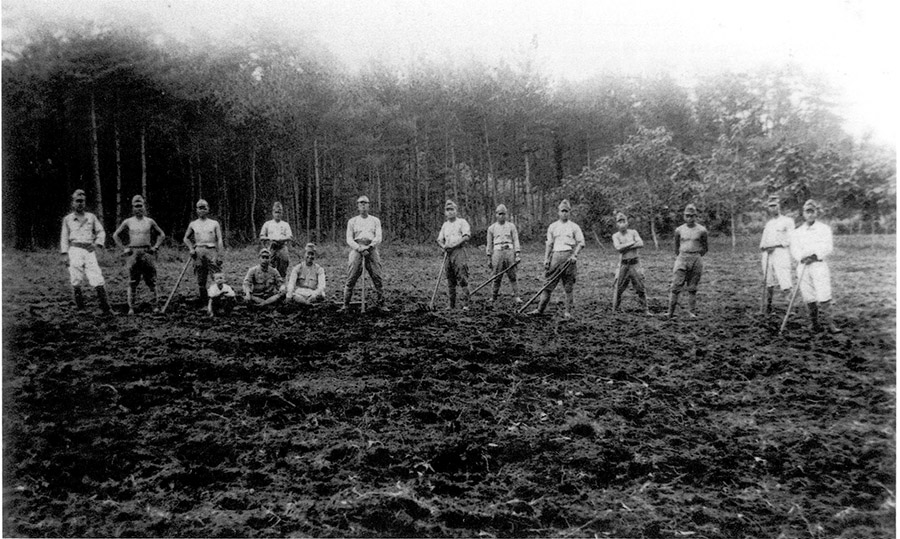

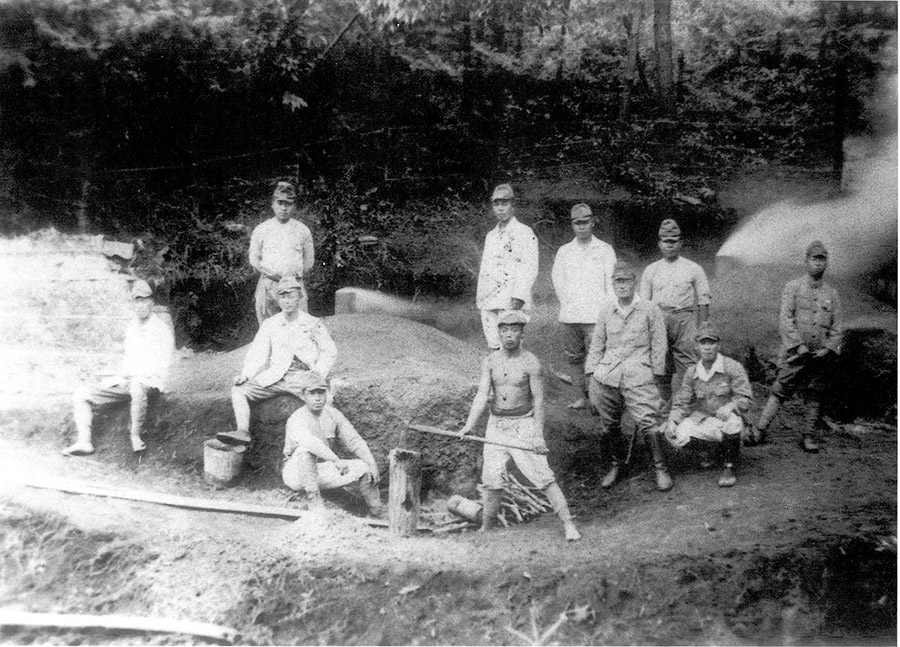

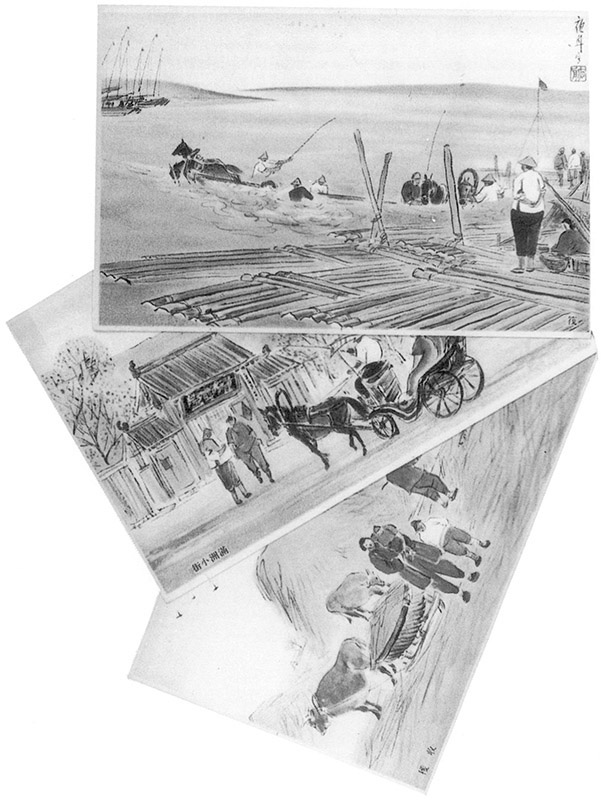

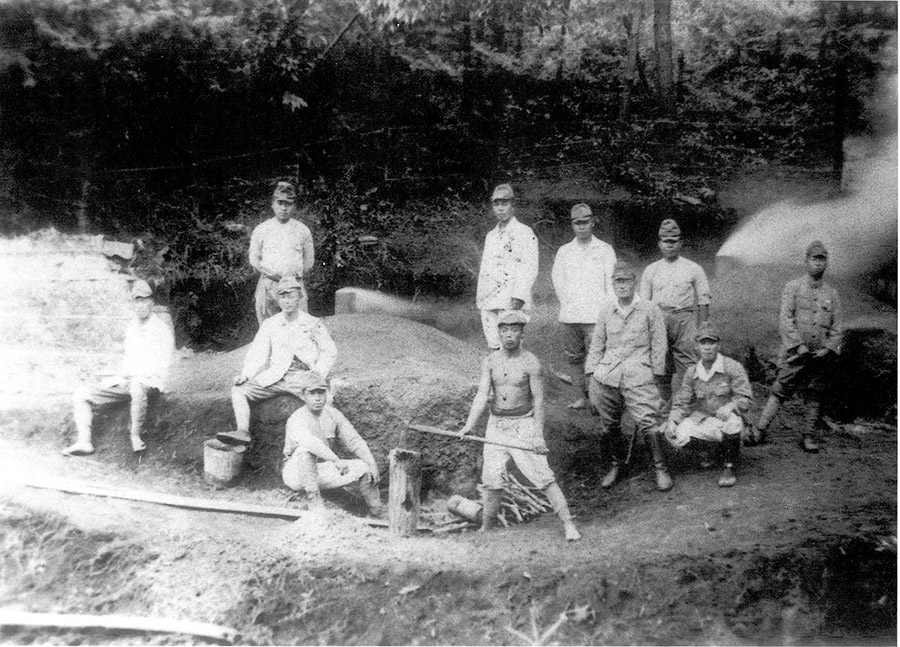

| ③今でも残る樹脂採取跡 ③④松根油採取

「油一滴、血一滴」とは戦時中における国民の合言葉だった。戦局が不利になり、南方からのガソリンの輸送が困難になると、松根油(しょうこんゆ)を代用燃料として使用するようになった。松根油とは松の樹液から精製するもので、樹液の採取は、国民学校の生徒が勤労奉仕として行ったこともあった。また、1)会田家(台川端)や2)鈴木家(角釜二)では、松の根株や幹を蒸し焼きにして樹液を採取する工場を営んでいた。地元の人たちのほか、会田家には海軍飛行予科練習生が、鈴木家には陸軍の兵士が働きに来ていたこともあったそうだ。昭和十八、九年(一九四三、四四)のころのことである。

※現世帯主

1)真一氏、2)進氏 |

| ④樹脂の採取が行われた北園の松並木 |

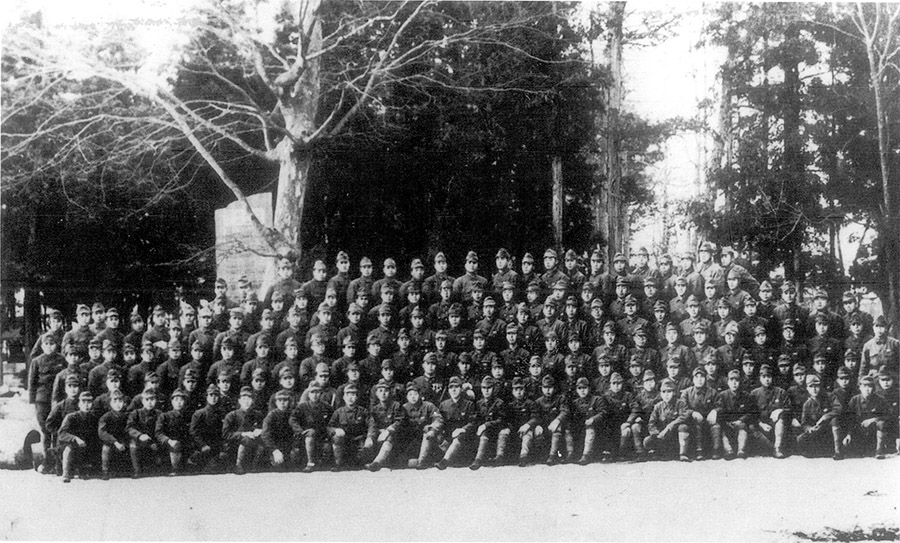

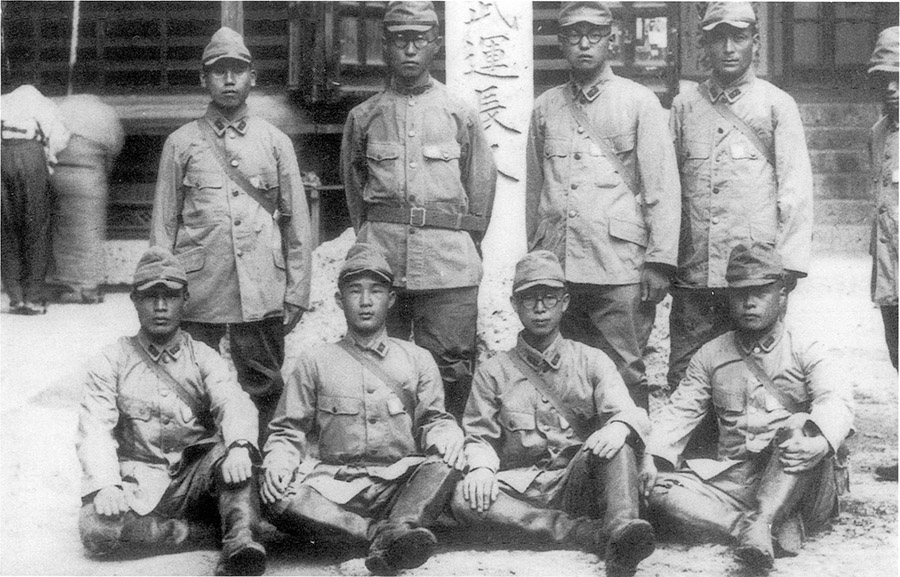

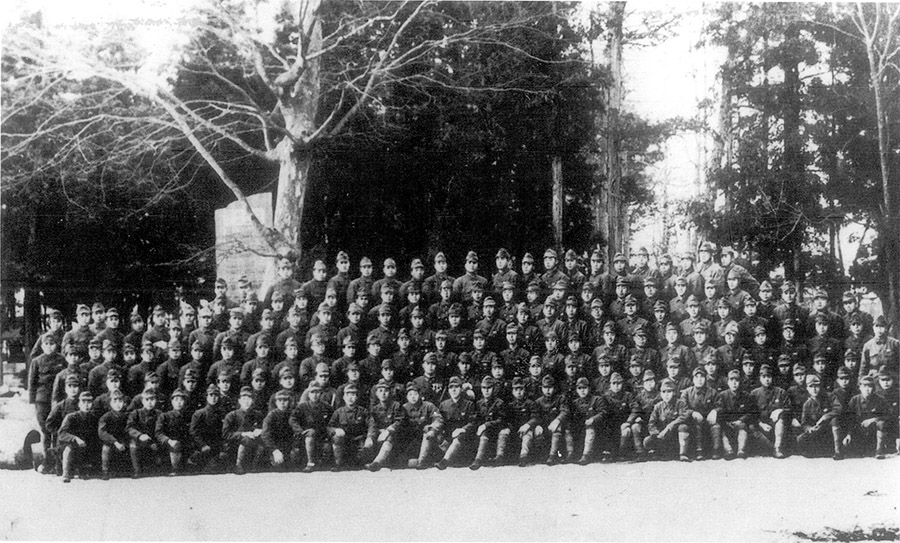

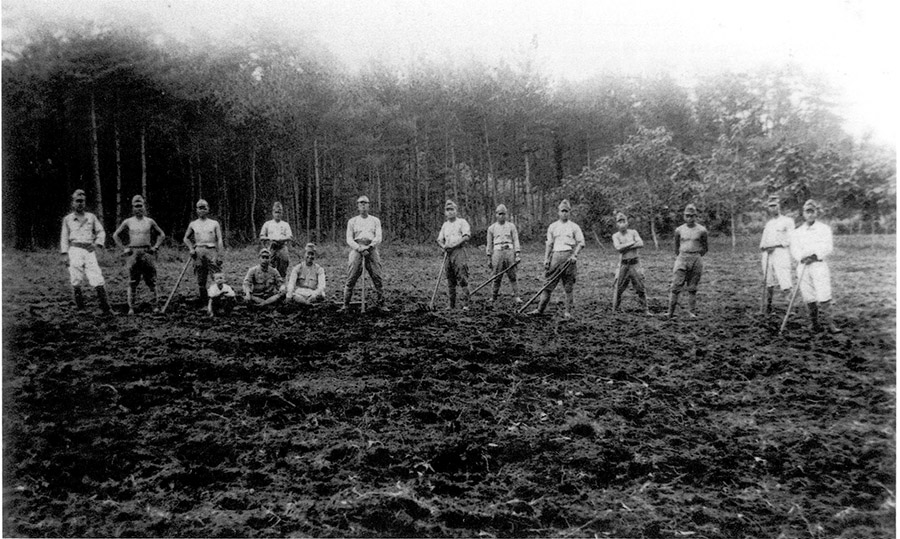

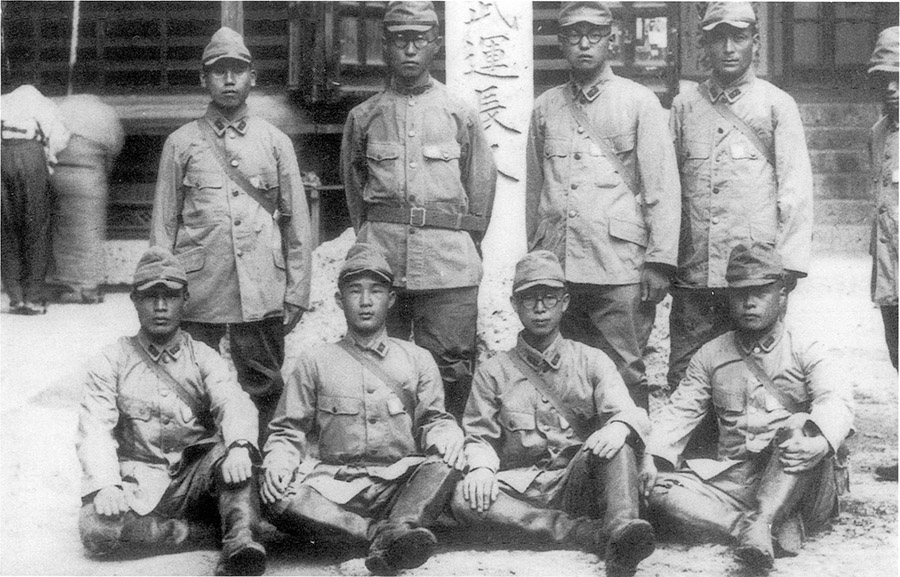

本土決戦、決六六六五部隊 本土決戦の危機感が高まっていた昭和二十年(一九四五)五月四日、九十九里海岸の防備を固めるため、長野県下で召集された「決六六六五部隊」が守谷に進駐してきた。五月八日に部隊の主力は九十九里海岸に移動したが、なおも十五名の兵隊は守谷国民学校(現守谷小学校)を寄宿舎として駐留し続けていた。彼らは前線部隊のために食糧、器材の調達にあたっていたのである。

| ①召集地長野での決六六六五部隊▶昭和20年 |

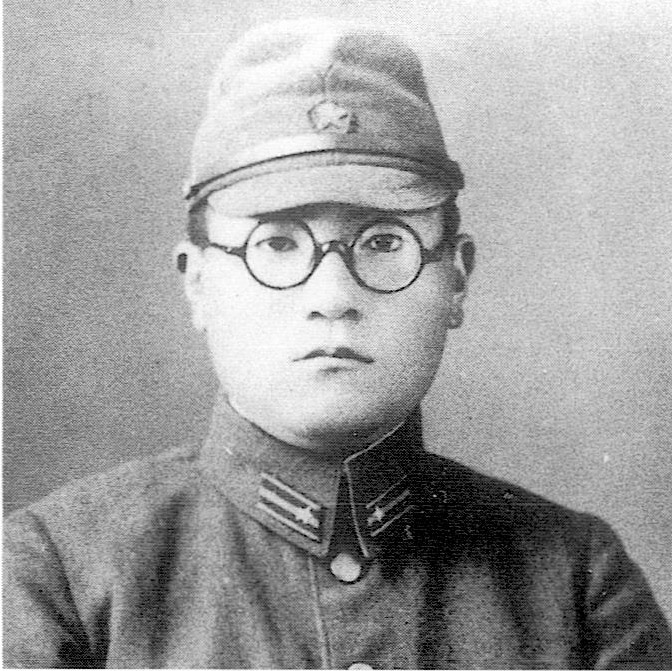

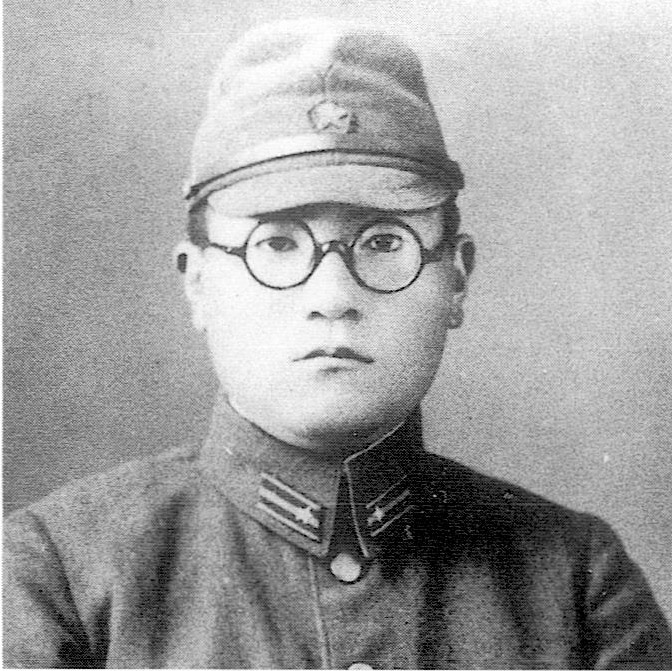

| ②守谷駐留部隊の武富一一氏 |

| ③守谷駐留部隊の酒井芳郎氏 |

| ④耕作や炭焼きをする守谷駐留部隊▶昭和20年 |

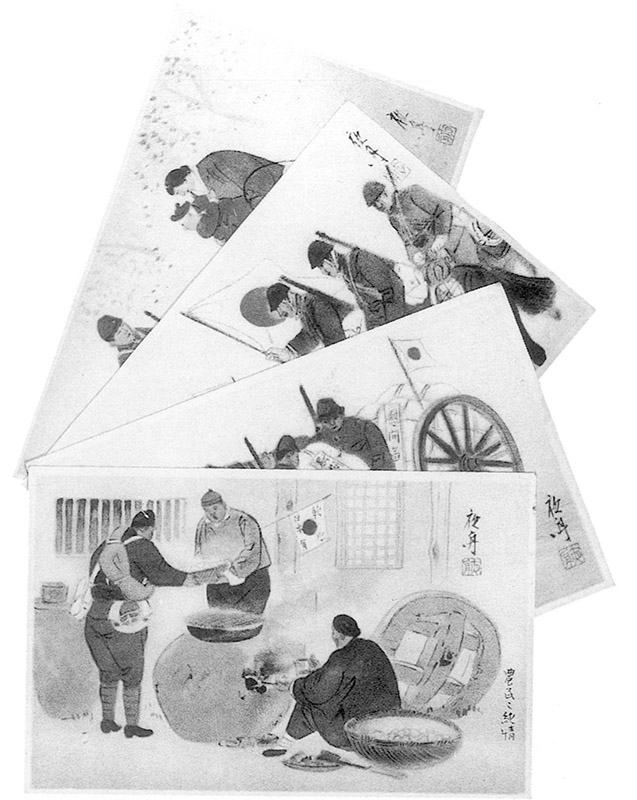

| ①軍事郵便 ①軍事郵便と戦地への慰問品

出征兵士から肉親、友人などへの便りには、『軍事郵便』という赤色のゴム印又は印刷がしてあった。そして場合によっては、その内容が検閲されることがあった。戦地にいる兵士には、不特定多数の国民から慰問品として多くの贈り物があった。芸能人からの励ましの便りもその一つである。 |

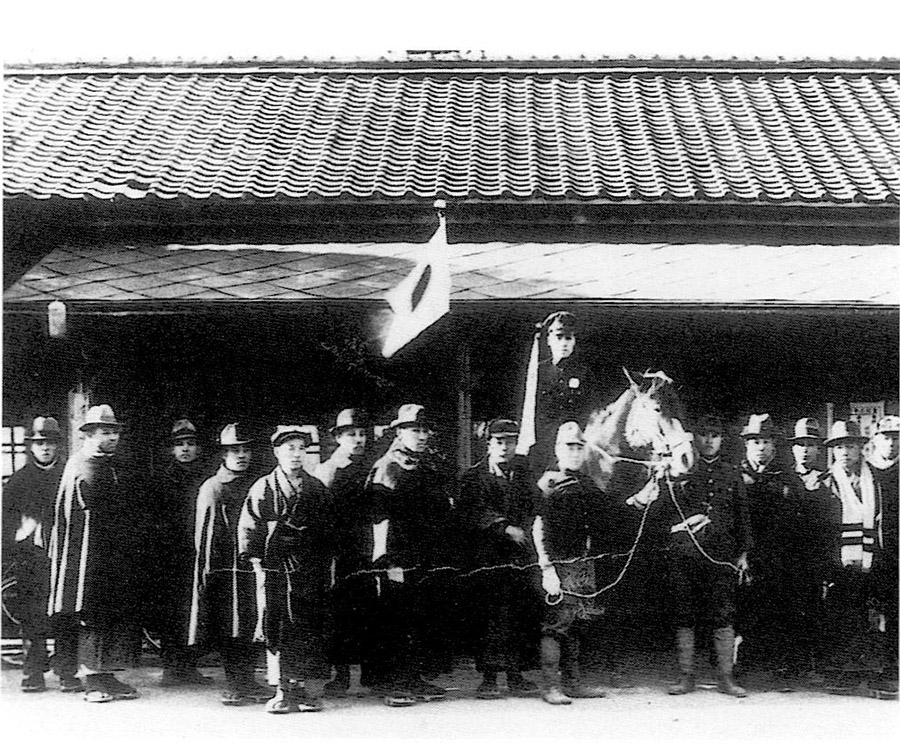

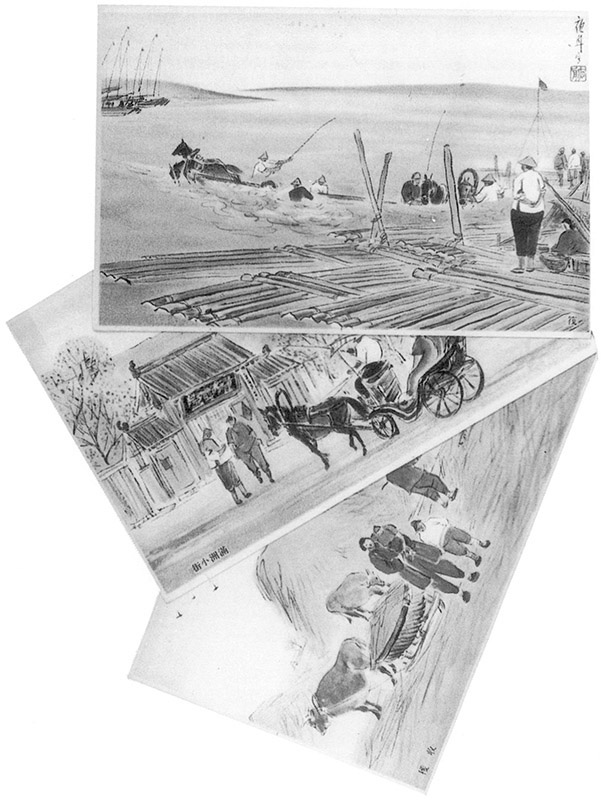

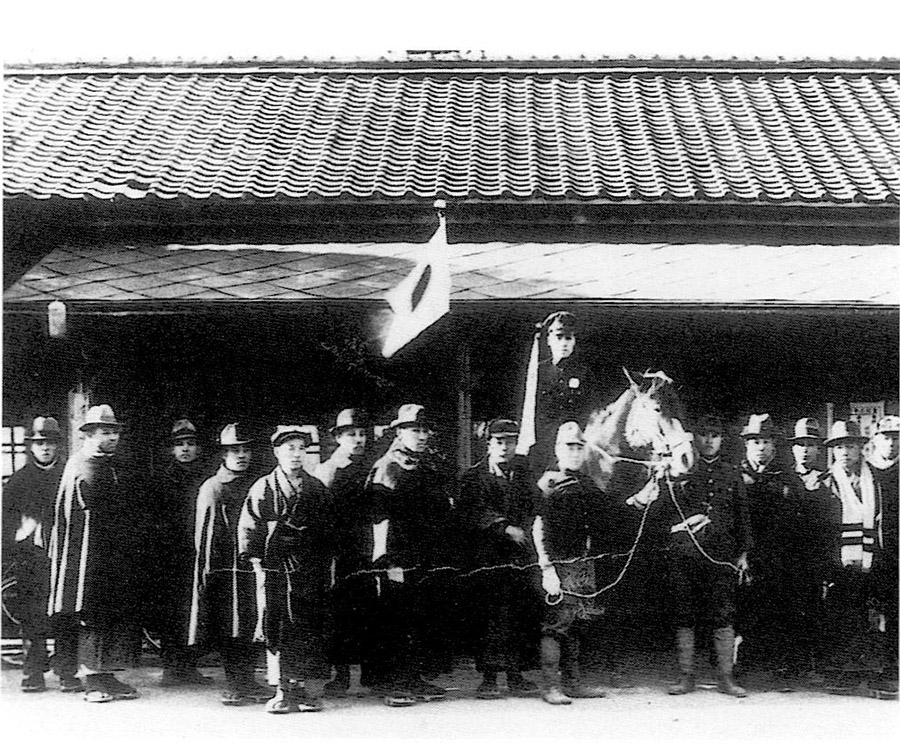

| ①出征見送り▶年不詳 ①―⑤出征見送り

昭和十二年(一九三七)七月七日、日華事変が勃発すると、「赤紙」と呼ばれる召集令状による出征兵士が増加した。召集を受けた兵士は、家族のほかに婦人会や「在郷軍人会」、近所の人々などに盛大に見送られ、「尽忠報国」の念をもって戦地に向かっていった。 |

| ②出征見送り●大井沢小学校前▶昭和20年ごろ |

| ③出征見送り●守谷駅前▶昭和12、3年ごろ |

| ④出征見送り▶昭和12、3年ごろ |

| ⑤入営見送り●仲町通り▶昭和10年11月 |

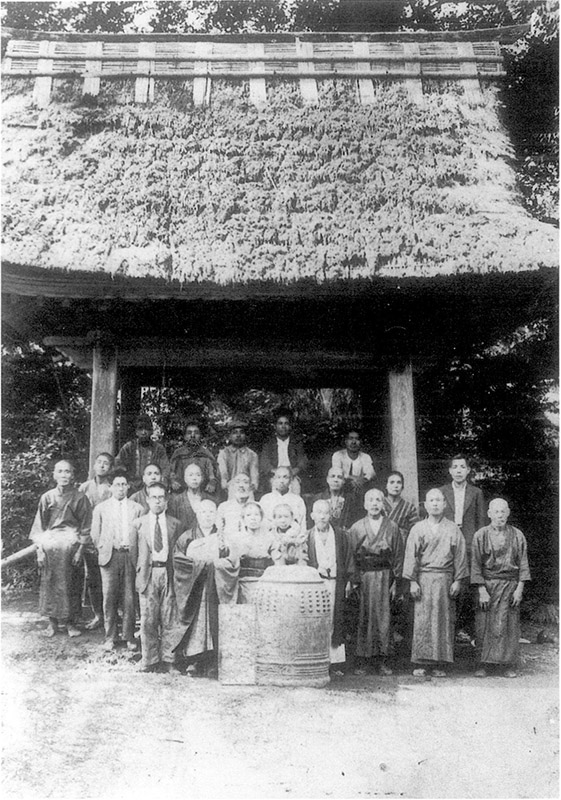

| ①出征兵士遺家族慰安会▶昭和16年ごろ 戦時中の銃後生活にあっては、出征兵士を出している家族や戦死者の遺族に対して感謝と敬意を表する、重要な意義を持った行事であった。 |

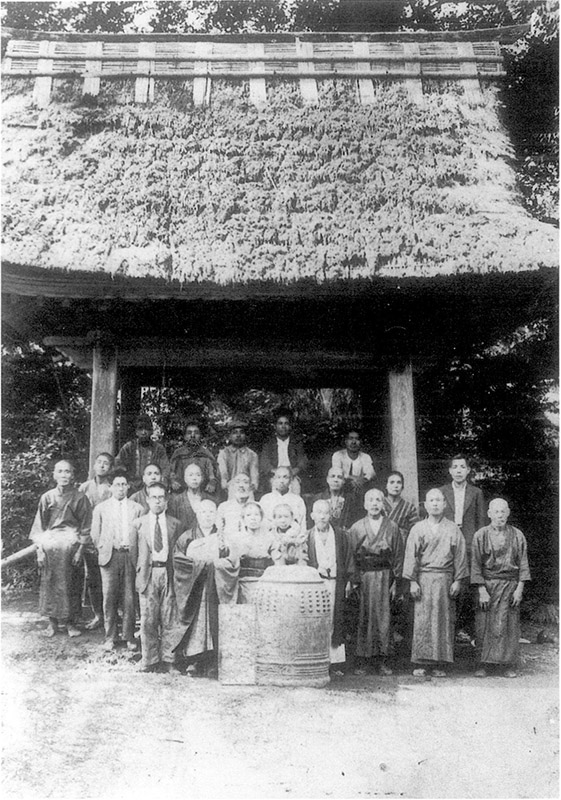

| ②武運長久祈願▶年不詳 ②③武運長久祈願

これから出征する、あるいはすでに戦線にある将兵の無事であることは、家族のみならずすべての国民の願いであった。そこで各地では、これら将兵の安泰を祈るため、神仏に対して武運長久の祈願を行った。 |

| ③武運長久祈願▶年不詳 |