第二次大戦後、農村社会の民主化推進のために、マッカーサー指令部(GHQ)の指令によって農地改革が実行された。この改革で総耕作地の四十六パーセントを占めていた小作地面積が、政府の買収によって小作人に売却され、十パーセントにまで低下した。これによって地主制が解体、自作農が農業の基本形態となると共に、地主制と結びついていた日本資本主義の構造は一変したといわれている。

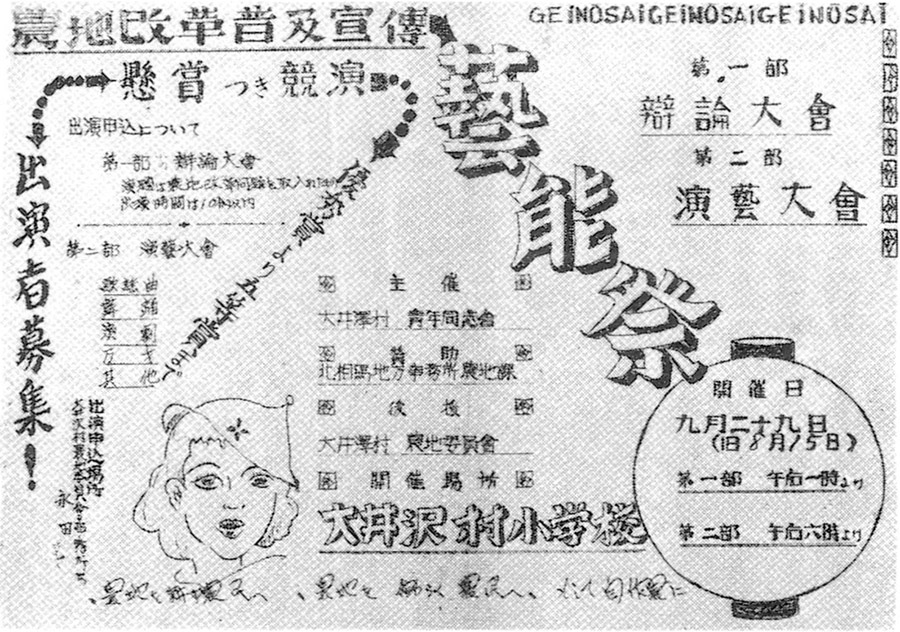

ところで、この改革の中心的機構となったのが、市町村に設けられた農地委員会である。農地委員会は選挙によって任命された小作五名、地主三名、自作二名からなり、農地の売り渡し・買収計画の作成を主要な任務としていた。なお、大井沢村の農地委員会は、農地改革の普及・宣伝の努力が認められ、平和茨城建設最優秀賞を受賞している。

|

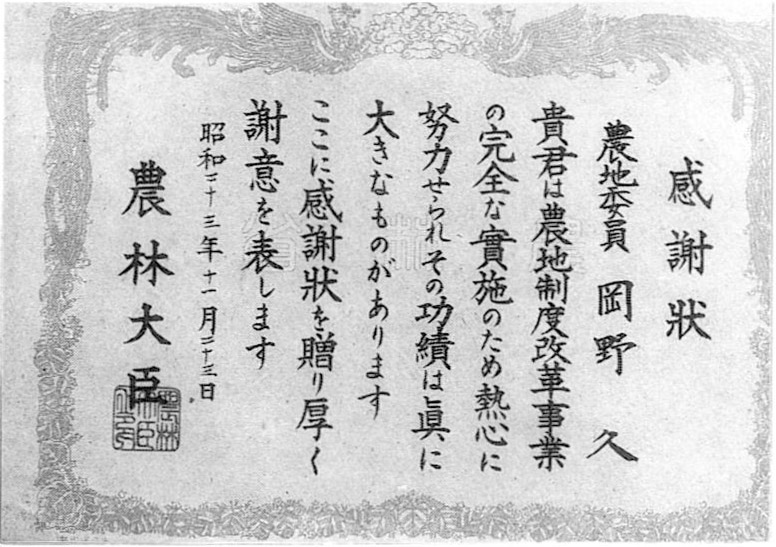

①農地改革普及宣伝ポスター |

|

②大井沢村農地委員▶昭和23年5月4日 |

|

③大井沢村農地委員への感謝状 |

選挙と選挙管理委員会

明治二十二年(一八八九)二月十一日、大日本帝国憲法の発布により、国民の念願であった参政権が得られた。しかし、この時の選挙法では、二十五歳以上の男子で、直接国税十五円以上を納める者のみに限られていた。この後、漸次改正が進められ、昭和二十年(一九四五)に完全普通選挙制度が確立された。

ところで、明治憲法下では選挙の管理執行は、内務大臣の指揮監督のもとに行われていた。昭和二十一年(一九四六)、第一次地方制度の改革が実行され、知事・市町村長が公選制になったので、選挙の公正厳格な執行を図るため、独立して選挙事務の管理執行を行う機関として選挙管理委員会が設けられた。

|

④大井沢村選挙管理委員会▶昭和20年代 |

|

⑤斎藤斐候補の推薦状 |

国勢調査

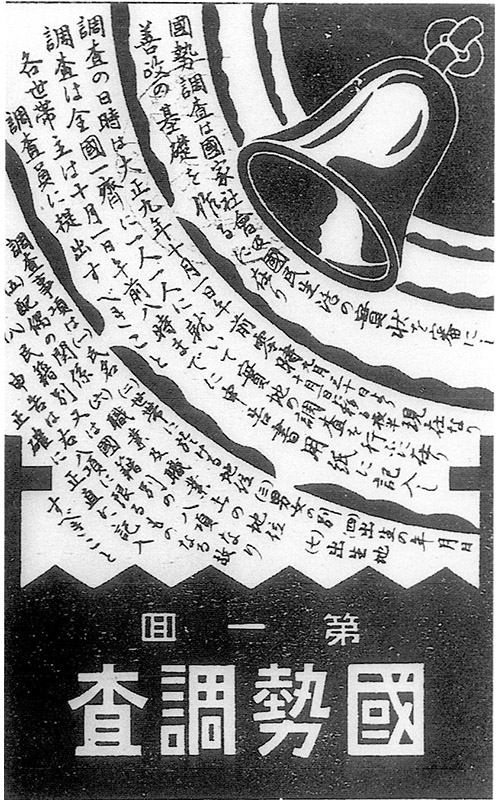

第一回目の国勢調査は、大正九年(一九一〇)十月一日に実施された。当時国民は、国勢調査とは何であるかを理解していない者が多かったので、政府は大いにそのPRに努めた。

調査方法は、政府が各地域を分担する調査員を任命し、その調査員が各戸を歴訪して調査した。国が行うということと、調査員の多くが土地の有力者であったことから、調査は比較的容易に進んだようである。

|

④国勢調査宣伝用絵葉書 |

|

⑤第1回国勢調査実施記念▶大正9年10月 |

市町村制施行

明治二十二年(一八八九)四月一日、「市制及町村制」という法律の施行によって初めて正式に守谷町、大井沢村、大野村、高野村がそれぞれ「町」・「村」として成立した。しかしこれより先、すでに江戸時代にも町や村は行政の末端として制度化されていた。それではまず、現在の守谷町の江戸時代末期における支配の状況をみてみよう。

| 町村名 | 領名 | 石高 |

| 守谷町 | 関宿藩領 | 一八〇一石余 |

| 立沢村 | 田安領 | 三五四石余 |

| 板戸井村 | 幕府領 | 一二石余 |

| 〃 | 田安領 | 七一二石余 |

| 大木村 | 幕府領 | 四八四石余 |

| 大木新田 | 田安領 | 三一石余 |

| 大山村 | 〃 | 一〇四石余 |

| 大柏村 | 幕府領 | 六三石余 |

| 〃 | 田安領 | 五五七石余 |

| 鈴塚村 | 〃 | 九五石余 |

| 高野村 | 幕府領 | 六三石余 |

| 〃 | 田安領 | 六九三石余 |

| 乙子村 | 〃 | 二二一石余 |

| 赤法花村 | 〃 | 四二石余 |

| 同地村 | 〃 | 七九石余 |

| 奥山新田 | 〃 | 五八石余 |

| 辰新田 | 関宿藩領 | 三一石余 |

| 小山村 | 田安領 | 四九石余 |

| 野木崎村 | 平岡氏領 | 四〇五石余 |

| 〃 | 本多氏領 | 一〇九石余 |

| 〃 | 石川氏領 | 三六三石余 |

| 〃 | 薬師寺氏領 | 四一石余 |

| (『旧高旧領取調帳』から) | ||

このように守谷町は、幕府領(天領)、田安領、関宿藩領のほか少数の旗本領に分割されており、統一した支配は行われていなかった。これは守谷町だけに限った状況ではなく、関東地方の町村はほぼ同様の状況であった。

それがやがて明治になると、町村を取り巻く状況も大きく変貌することになる。村ごとに支配者が異なるという支配体系は、欧米にならった中央集権国家を建設するには、是が非でも改革しなければならなかったため、明治政府は次々と地方行政機構の改編を実施したのである。それは、明治二年(一八六九)の版籍奉還に始まり、同四年(一八七一)の廃藩置県、県の統合整理、翌五年(一八七二)大区制小区制、十一年(一八七八)郡区町村編成法の制定を経て、明治二十二年(一八八九)の市制・町村制の施行により一応の完成をみた。

地方行政機構改編の最終段階で出された「市制及町村制」の目的は、「地方自治の確立による国利民福」であり、市町村の独立自治を保証したものである。しかし、財政力の小さな町村が単独で自治体を維持することは非常に困難なことである。そこで国は、町村制施行に先立ち、財政力確保のため町村が合併することを推進した。こうした事情から守谷町でも、町村の合併が行われた。すなわち、守谷町、小山村、赤法花村が合併して守谷町が、高野村、鈴塚村、乙子村が合併して高野村が、大柏村と野木崎村が合併して大野村が、大木村、大山新田、板戸井村、立沢村が合併して大井沢村が誕生した。

|

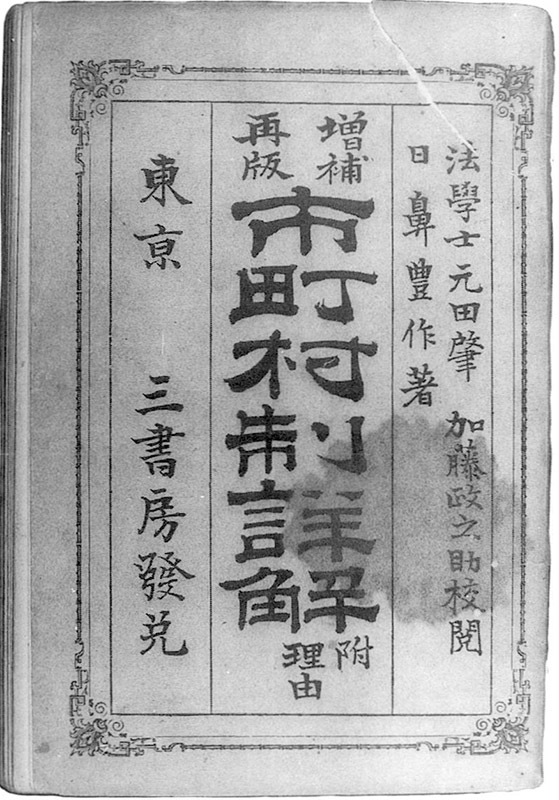

①市制及町村制の解説書『市町村制詳解』 |

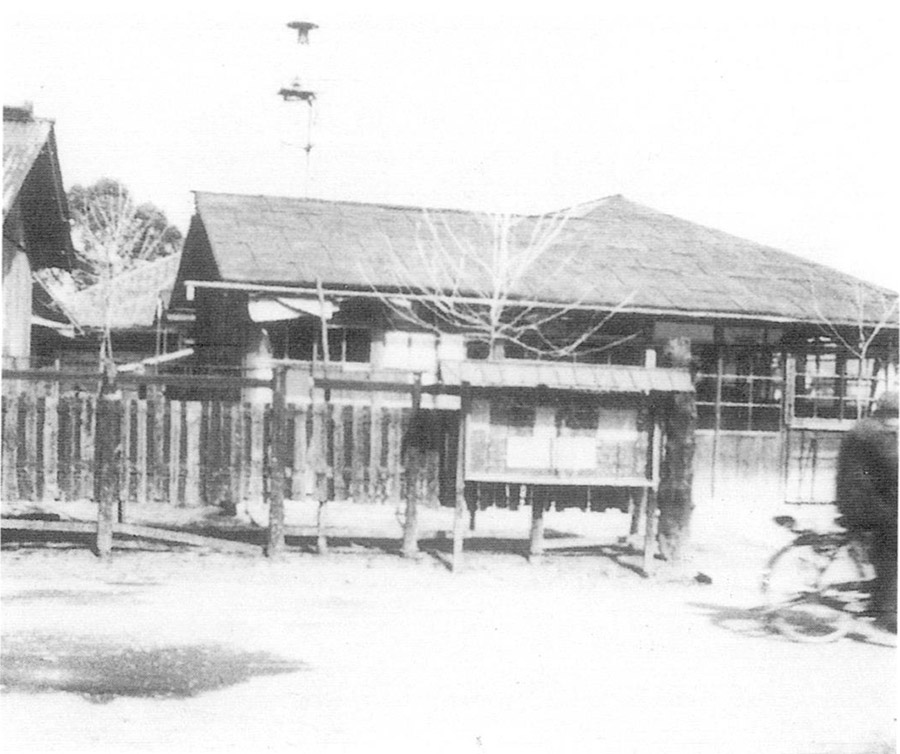

町村役場

明治二十二年(一八八九)四月、「市制及町村制」が実施されると、それまでの戸長、副戸長の制度は廃止され、同時に数カ村連合による戸長役場も消滅した。そして、初めて各町村に役場が設置されたのである。職員は町村長、助役、収入役、書記が置かれ、町村合併が行われた昭和三十三年(一九五八)三月までそれぞれ独立した行政機関として機能していた。

|

②旧守谷町役場庁舎▶昭和10年代 |

|

③高野村役場庁舎▶昭和26年6月29日 |

|

④大野村役場庁舎▶年不詳 |

|

⑤大井沢村役場庁舎▶昭和30年代 |

町村合併

昭和二十八年(一九五三)九月一日、新たに町村合併促進法が制定された。この時の構想として、守谷町、高野、大野、大井沢、小絹、高井、稲戸井の一町六カ村を合併しようとして第一回の会議を開いた。しかし、その時の会合では交渉がまとまらず、改めて「町村合併促進協議会」を結成し、守谷町長が会長となって協議を続けた。その結果、当初の計画は廃棄され、守谷、高野、大野、大井沢の一町三カ村が対等合併することで議決された。また、新町名を公募したところ、「守谷町」が多数を占めたのでこれを町名とすることにした。こうして昭和三十年(一九五五)三月一日に新たに守谷町が誕生したのである。なお、町村合併に先立って同年二月十五日に同地地区が高井村(現取手市)から分離して、守谷町に編入されている。

|

①町村合併促進協議会▶昭和29年8月6日 |

|

②町村合併調査会▶昭和29年8月18日 |

|

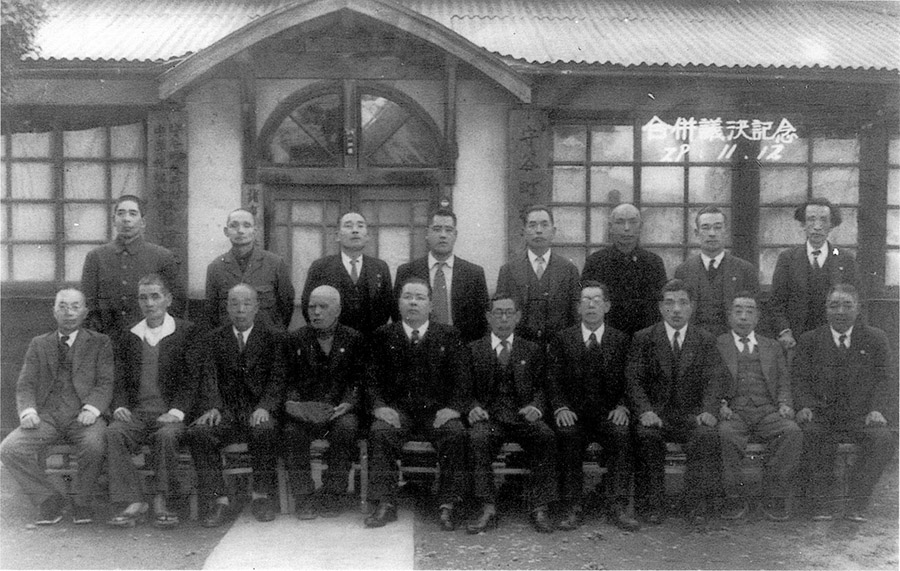

③合併議決当時の旧守谷町役場職員▶昭和29年11月12日 |

|

④合併議決記念▶昭和29年11月12日 |

|

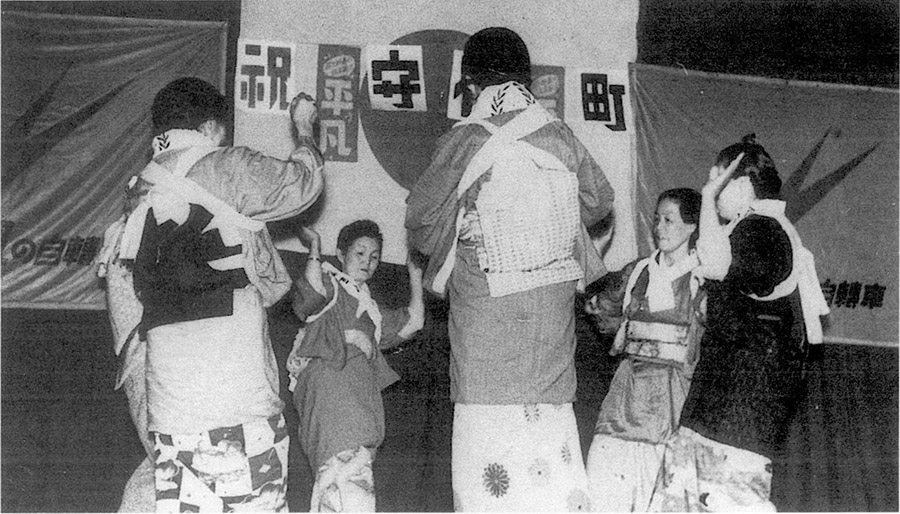

①町村合併祝賀会▶昭和30年3月 |

|

②合併記念に配られた手ぬぐい |

|

③合併を祝う常陽銀行守谷支店―旧店舗▶昭和30年3月 |

|

④町章発表会▶昭和40年4月 |