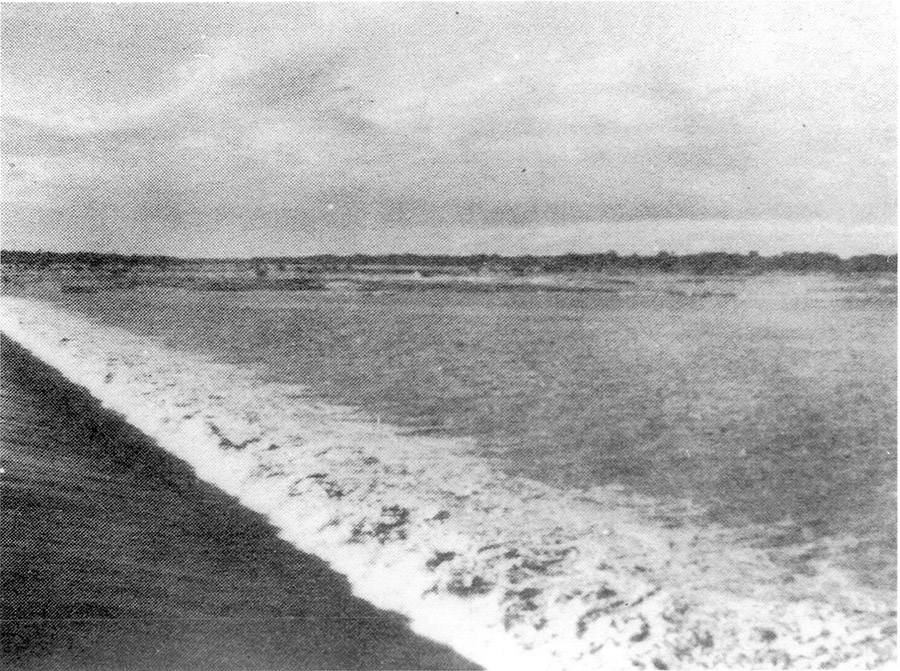

| ①アイオン台風の被害▶昭和23年9月15日(『大八洲開拓史』から) |

| ②台風22号による溢流堤完成後最初の溢水▶昭和33年9月26日(『大八洲開拓史』から) |

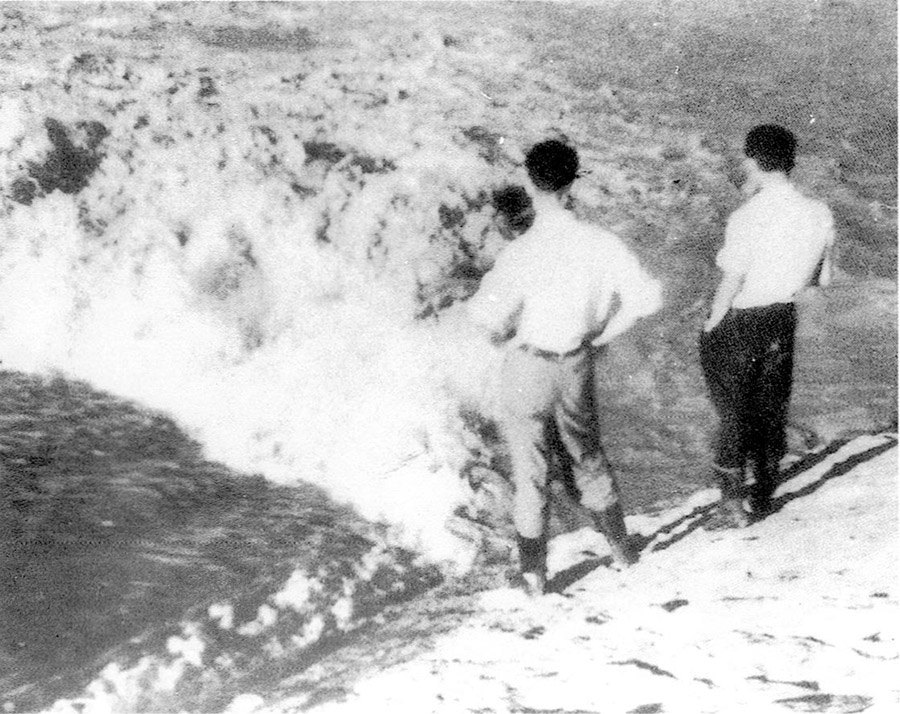

| ③台風7号による増水で決壊寸前の溢流堤▶昭和34年8月14日午後2時ごろ(『大八洲開拓史』から) |

| ④溢流堤の残骸(がい)▶昭和34年8月(『大八洲開拓史』から) |

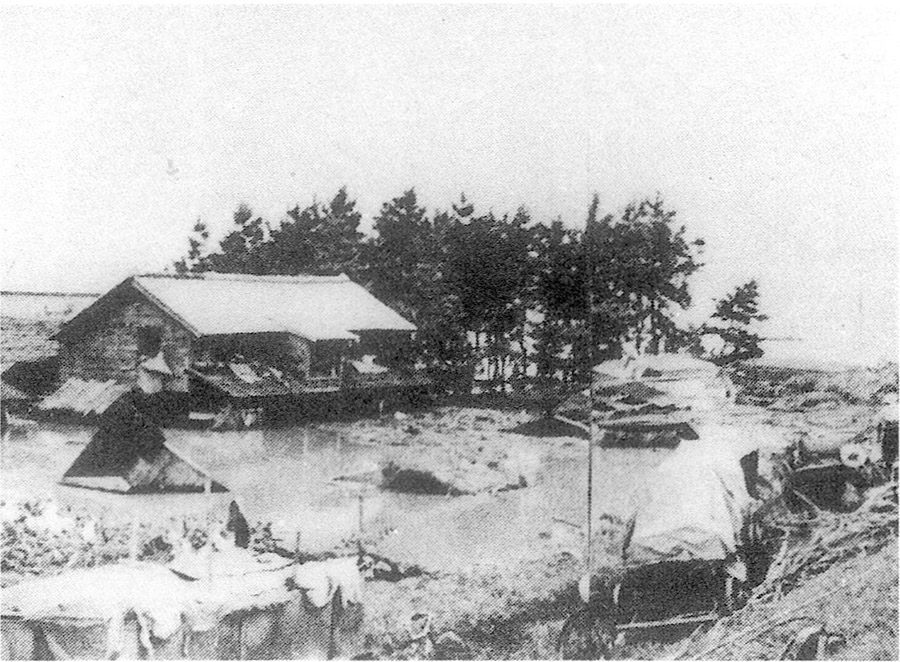

| ⑤一面が泥沼のようになった大木流作地区▶昭和34年8月15日ごろ |

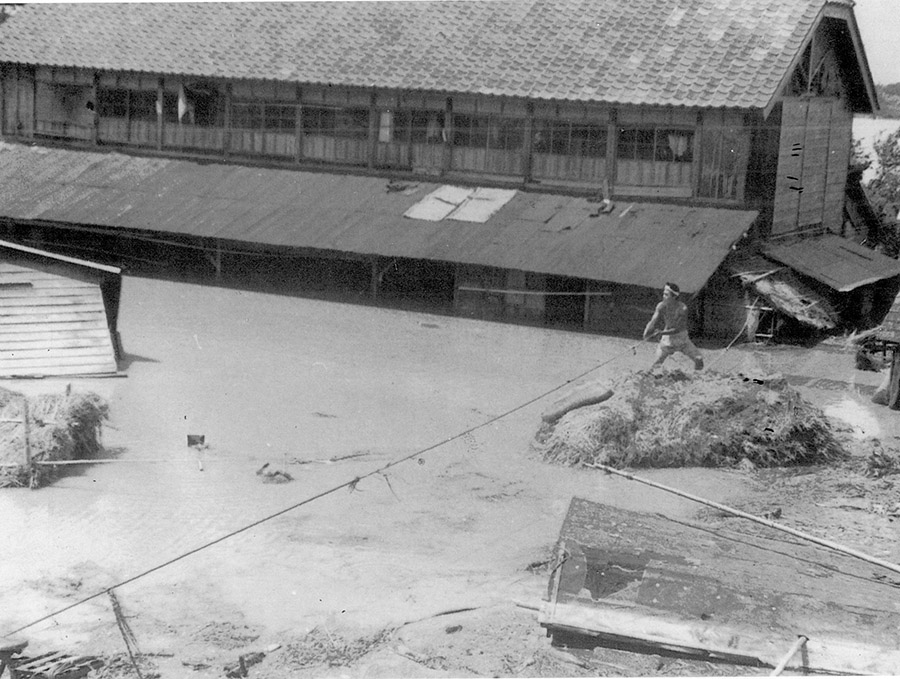

| ①建物の1階部分が完全に水没▶昭和34年8月15日ごろ |

| ②堤防の上に避難した人々▶昭和34年8月15日ごろ |

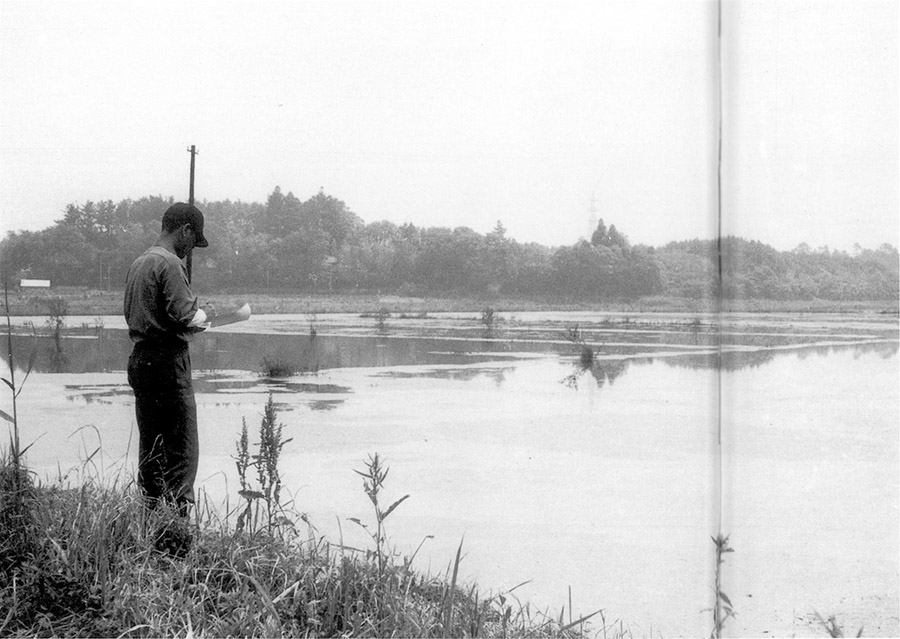

| ③水害状況を視察する岩上知事一行▶昭和34年8月15日 |

| ④高野・羽中地区の冠水状況▶昭和34年8月15日ごろ |

| ⑤高野・羽中地区の冠水状況▶昭和34年8月15日ごろ |

| ⑥婦人会の救護活動▶昭和34年8月15日ごろ |

| ①台風6号の余波による大雨で冠水した大木下▶昭和40年5月 |

| ②約19.8haが冠水した高野・羽中地区▶昭和40年5月 |

| ①西大木、大木流作地区▶昭和57年9月13日(『空から見た関東の洪水』から) |

| ②台風18号による溢流堤溢水の状況▶昭和57年9月13日(『空から見た関東の洪水』から) |

| ③稲戸井調節池▶昭和57年9月13日(『空から見た関東の洪水』から) |

利根川、鬼怒川 改修工事

この工事は、まず取手町(当時)からの築堤工事に始まって漸次上流に進み、西大木地先において一部鬼怒川河口の付け替え工事を行うとともに、西大木沿岸に堤防を築くことになった。明治四十三年度の着工で、大正六年(一九一七)に竣工した。また、この工事には地元の人々が工夫として多く就労している。

なお、堤防の改修工事はこの後も度々行われている。

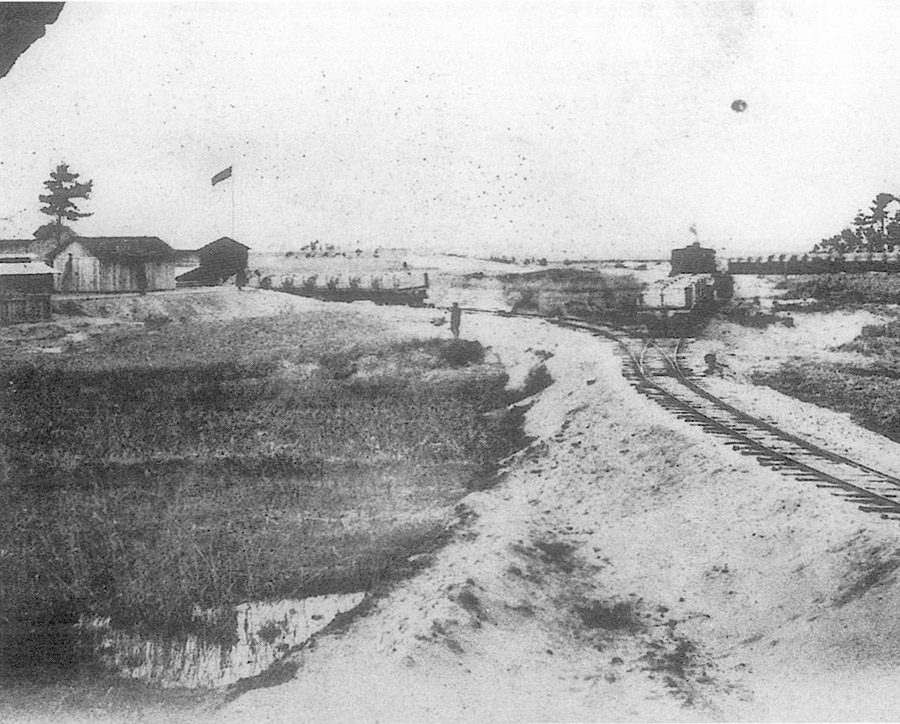

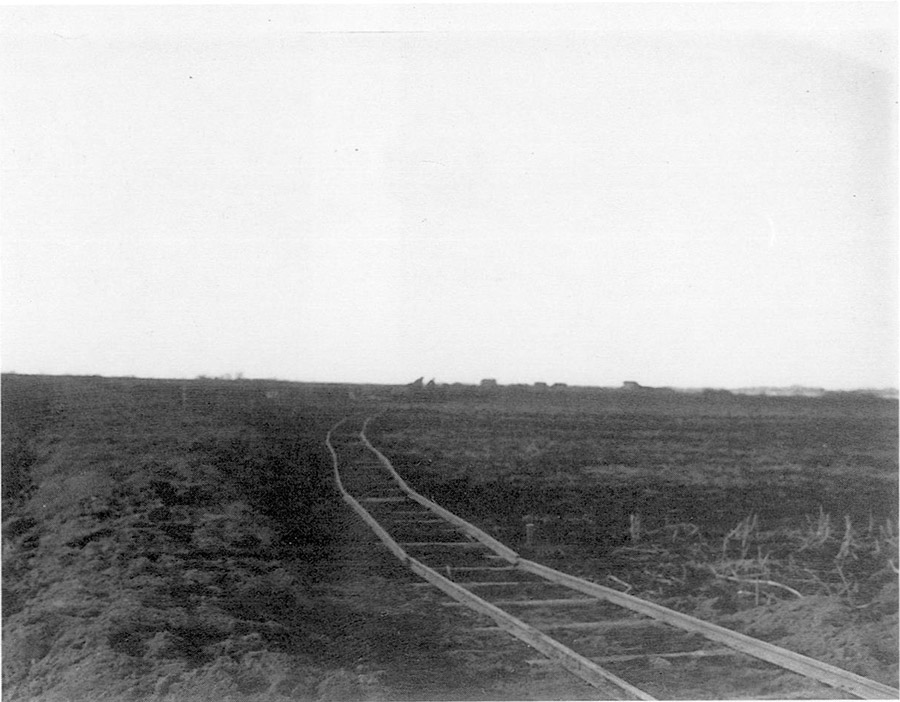

| ①利根川改修工事▶大正時代 |

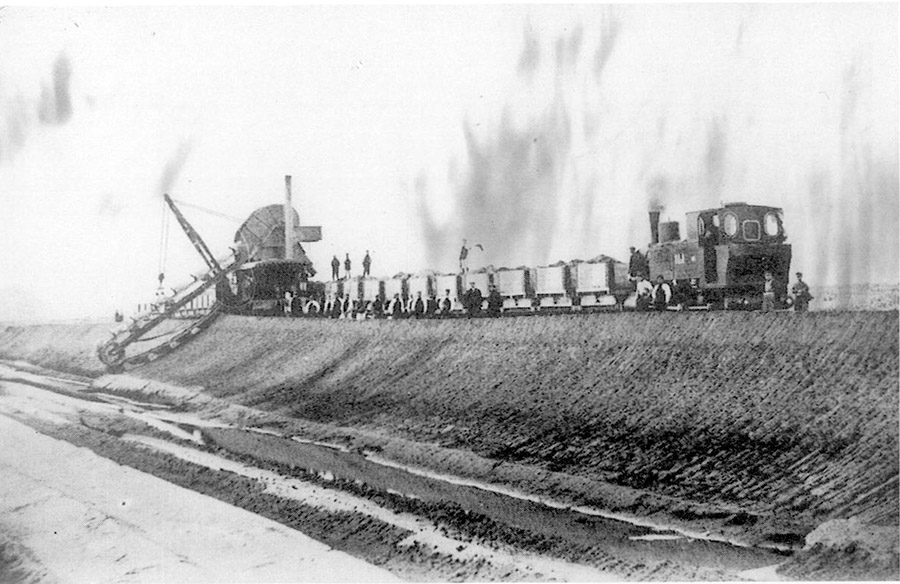

| ②鬼怒川改修工事▶年不詳 |

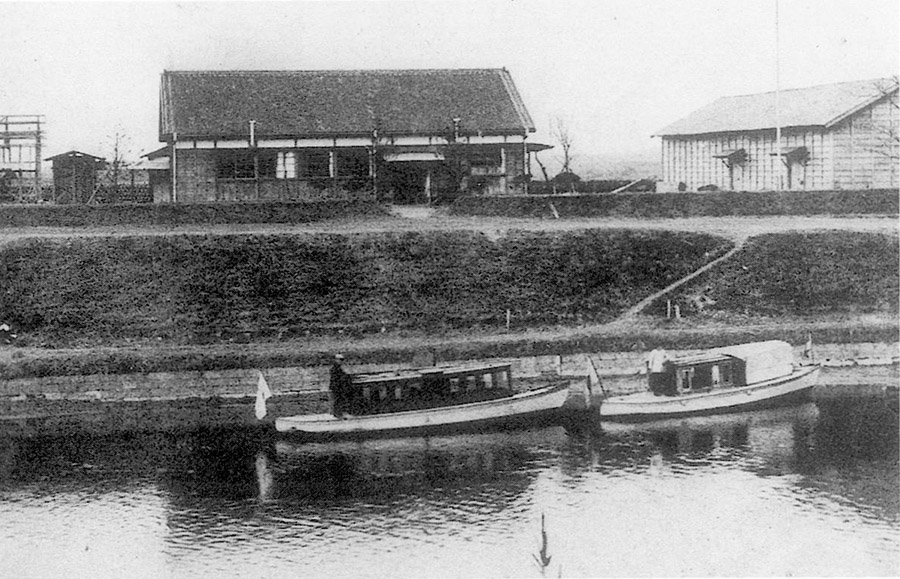

| ③利根川改修田中工区事務所―現柏市田中▶大正時代 |

| ④利根川の築堤工事▶年不詳 |

菅生調節池内及び稲戸井調節池内の家屋移転

大井沢の西大木、大木流作及び高野の川端地区は、それぞれ菅生調節池、稲戸井調節池の区域内にある。そのため、しばしば水害の危機にさらされていた。特に戦後大木流作に入植された開拓団の方々にとっては、そこでの生活は正に水害との戦いの歴史であり、その困苦は筆舌に尽くしがたいものがある。

昭和五十七年(一九八二)、建設省では住民の経済的、精神的負担を取り除き、洪水の被害を減少させるため、これらの地区内にある家屋の移転を計画した。同時に住民側も五十六年(一九八一)、五十七年(一九八二)の二年連続の洪水により不安を募らせていた折でもあり、また移転を推進する人もいたので、五十八年(一九八三)に家屋移転の協議がまとまった。

こうして、今では西大木、川端の両地区は無人となっている。

| ⑤家屋移転前の西大木 |

| ⑥無人となった西大木 |