普賢院(茨城県稲敷郡美浦村信田)

また西福寺(さいふくじ)(美浦村)にありました薬師堂の「本尊薬師如来縁起」によれば、「天慶の乱」後、将国・頼望が堂宇を建立して、将門の御身仏の薬師如来を安置して、東光寺(とうこうじ)と号し、のちに西福寺に改めたとしています。

西福寺(茨城県稲敷郡美浦村大谷)

そして、幸若舞「信田(太)」の廻国伝承に乗じて、陸奥国や出羽国にも、信田小太郎の伝承が伝播して行きました。

永仁四年(一二九六)造立の板碑は、仙台市宮城野区岩切の東光寺(とうこうじ)にあります。江戸時代に老中松平定信(さだのぶ)が編さんした『集古十種(しゅうこじっしゅ)』に紹介されている「信田小太郎古館跡碑」です。

信田小太郎古舘跡碑

(仙台市宮城野区岩切 東光寺)

この東光寺門前の道、往古の「東山道(とうざんどう)」は、この先の追分で、多賀城を経て塩釜社に向かう「塩釜道」と分岐します。『奥の細道』を著わした松尾芭蕉も、この道を通ったようで、近くに有名な「十符(とふ)の菅(すげ)」があります。「奥の細道の山際(やまぎわ)に、十符の菅あり、今も十符の菅菰(すがごも)を調えて国主に献ずといえり」と記しています。

「追分の碑」から少し進んだ道脇にある洞(どう)ノ口(くち)の板碑が、『奥州名所図会』に、「信田小太郎碑」と掲載されています。

信田小太郎碑

(仙台市宮城野区岩切 洞ノ口)

この岩切(いわきり)地区には、信田小太郎が奥州国司になって居住したといわれる「鴻(こう)ノ館(たち)」(岩切城、別名高森城・仙台市宮城野区岩切字入山)や、西光寺(仙台市宮城野区福室)の「正平親王(しょうへいしうんのう)の墓」、また、将門の妹二説に娘)という「比丘尼坂(びくにざか)」(仙台市宮城野区燕沢)など、将門や信田氏の関わる伝説が色濃く残されています。

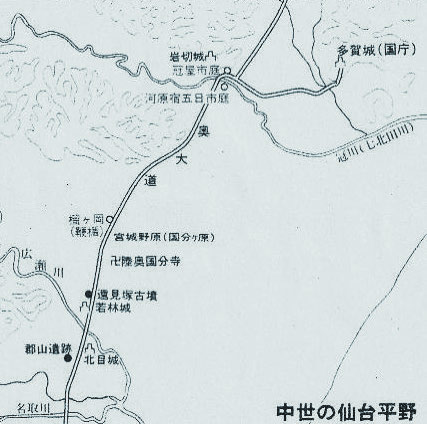

仙台平野を南北に縦断する奥大道の名が最初に現れるのは、鎌倉幕府の公式が録である『吾妻鏡』です。

岩切城址跡(仙台市宮城野区岩切)

比丘尼坂の碑(仙台市宮城野区燕沢)

建長八年(一二五六)の記事によれば、「奥大道の夜討強盗のこと近年ことに蜂起す」とあります。この取締りのため領内の宿々に宿直人を置いて、警護すべきことが命ぜられた沿道の地頭(じとう)らは二十四人です。

宮城郡の陸奥留守兵衛尉(むつるすひょうえのじょう)・宮城右衛門尉(みやぎうえもんのじょう)らの名前をみえます。

奥大道の安全な交通維持が、幕府にとって如何に重要視されていたかを示す史料です。

仙台平野の生命線です。その冠川(七北田川(ななきたがわ))の渡しを越えて多賀国府へ通じるという交通の要衝にあるのが、岩切地区です。鎌倉時代の岩切は、奥州最大の商業地域となっております。

中世の仙台平野と岩切地方

また、山形県西川町大井沢の大日寺跡(現湯殿山神社)には「志田祖弾正塚」と刻まれた石碑があります。

口伝で志田弾正(しだだんじょう)は信田文国の子兼続(かねつぐ)で、常陸信太郡を追われ、陸奥行方郡中村(相馬市)に潜伏し、そこにも追手が迫って来たので、出羽国双月(もろづき)に逃れ、この大井沢に住み着いたとしています。

さらに、常陸太田市中染町にあります「志田小太郎の墓」は、江戸後期に編纂されました『水府志料』に掲載されております。

「中染(なかぞめ)村古墳、西足りといへる地にあり、志田小太郎と云る人の墓なりと云伝ふ。小碑あり。苔むして文字更に分らず。水戸より棚倉領への脇路なり」。

近くを流れる山田川の上流に信田ケ淵という処あり、「志田小太郎と云えるもの、入水せし淵なりとう云伝ふ」

こうした各地に残る信田氏伝説は、実在の可能性を問い掛けています。

志田小太郎の墓(常陸太田市中染町)

県道常陸太田大子線の切通しの中腹

志田祖弾正塚(山形県西川町大井沢)