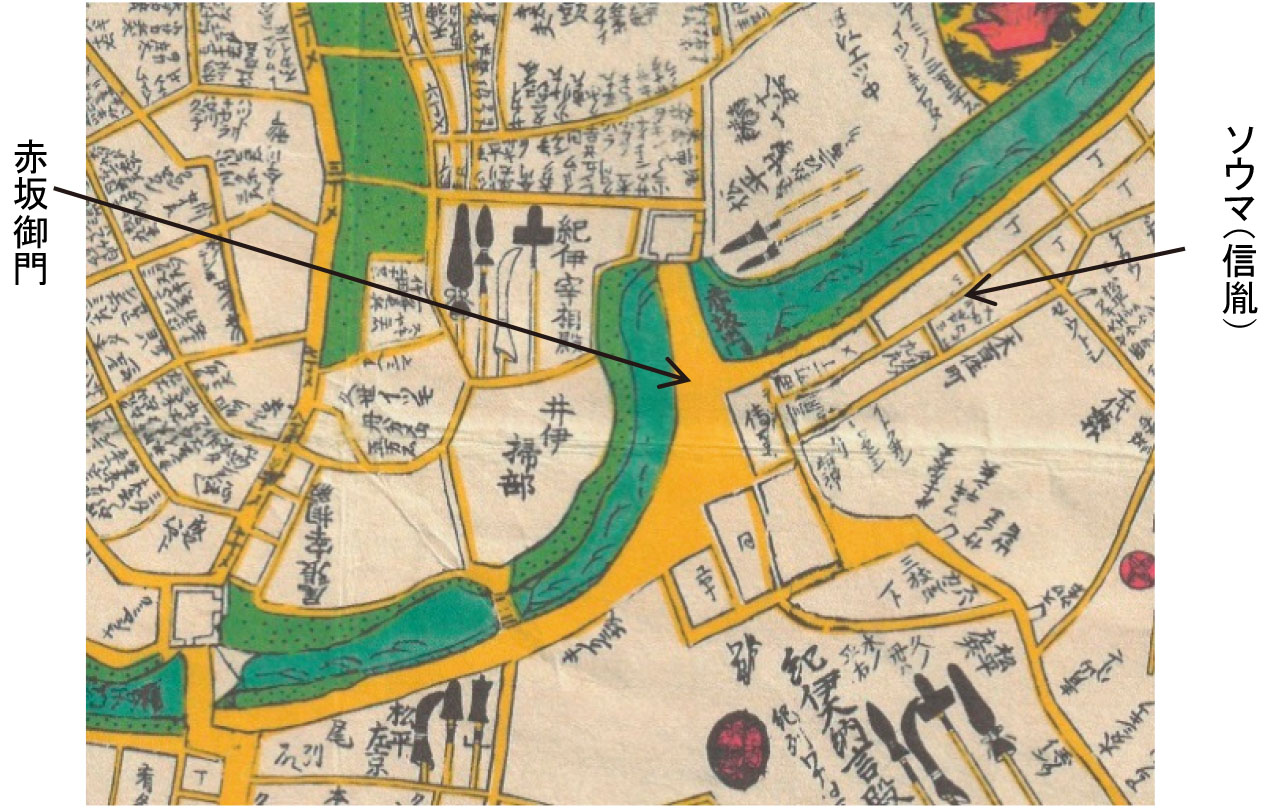

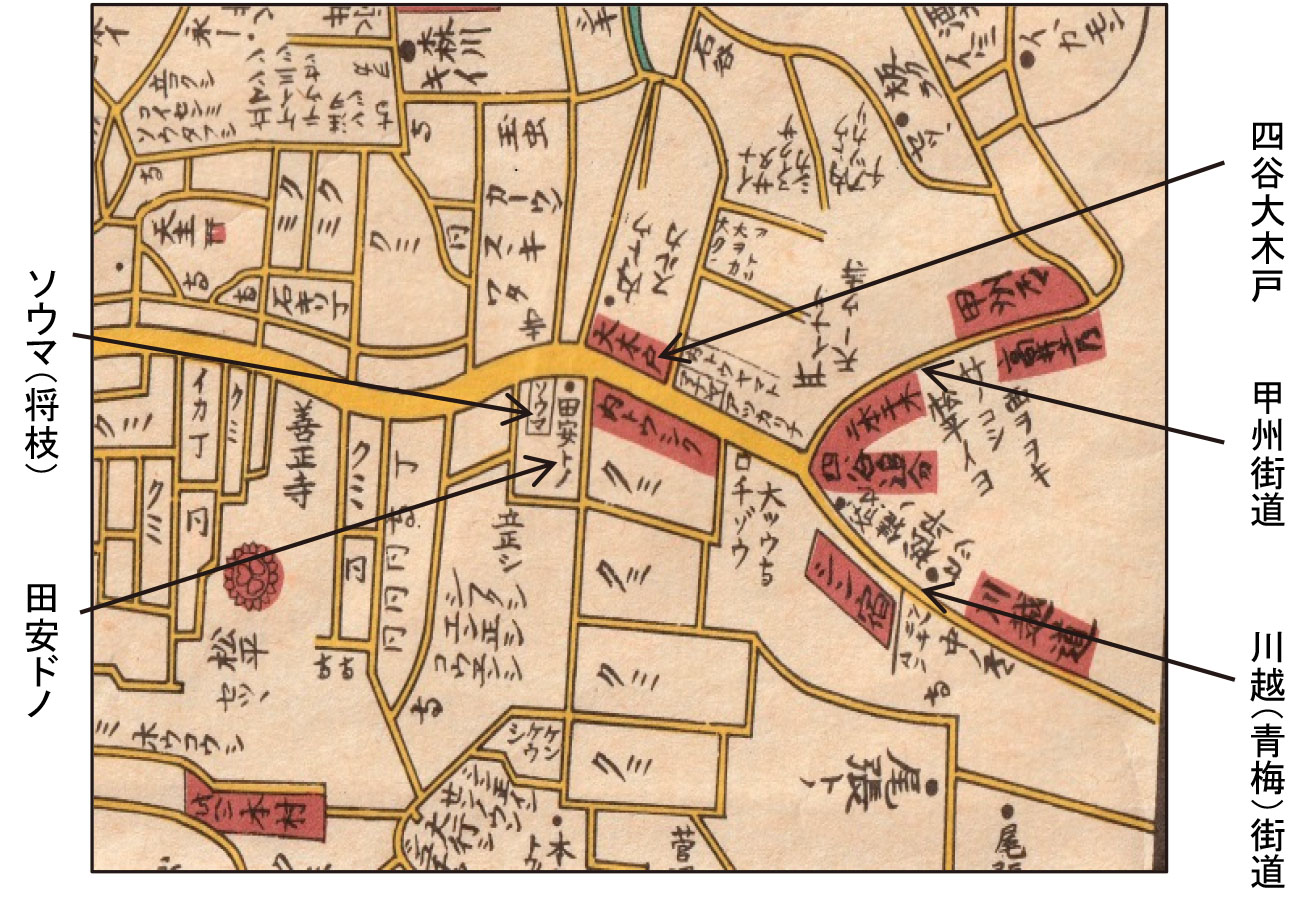

| 刊行年 | 地図名 | 所在地 | 記載名 | 当主の名前 |

| 正保元年(一六四四) | 正保年間御江戸絵図 | 赤坂御門外 | 相馬小平次 | 貞胤 |

| 享保十一年・十二年 | 御内府沿革図書 | 四谷大木戸 | 相馬小源太 | 保胤 |

| 嘉永四年(一八五一) | 江戸切絵図 | 牛込 | 相馬左門 | 祚胤 |

元禄6年(1963)江戸図正方鑑

(出典:古地図史料出版株式会社)

天保14年(1843)懐宝御江戸絵図

(出典:株式会社人文社)

相馬氏が大番に就くのは、政胤からです。旗本が屋敷を拝領するようになったのは、寛永の始め頃から盛んになったようで、確かなのは、政胤の次の貞胤以降です。

江戸図の始まりは、慶長十三年(一六〇八)の「慶長江戸絵図全」といわれ、次に寛永九年(一六三二)当時のものとされる「武州豊嶋郡江戸庄図(寛永図)」は、最古の江戸都市図として著名です。江戸図において相馬屋敷の初見は、正保元年(一六四四)の『正保年間御江戸絵図』です。その絵図に「相馬小平次」とあり、小次郎貞胤に比定されます。