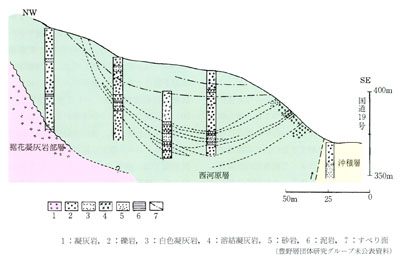

西河原層は長野盆地形成後に堆積した地層ではないが、盆地の西縁部に分布する特異な地層であるので、加藤・赤羽(1986)によって記載された。長野市安茂里(あもり)の西河原と裾花(すそばな)川の「白岩」のみに小分布する。下位の裾花凝灰(ぎょうかい)岩層を不整合におおい、層厚は70~80m。岩相(がんそう)は分級のよくない亜円礫(れき)-円礫からなる中礫-大礫層を主とし、砂層や凝灰岩層を数多くはさんでいる(写真2-59)。また、凝灰岩層の何層かは黒雲母(うんも)を含み、軽石やガラスがよく引きのばされた溶結凝灰岩層である。礫(れき)層は古期岩類のチャート・粘板岩・砂岩や、安山岩・ひん岩・花崗(かこう)岩・流紋岩・凝灰岩・砂岩などからなる。

西河原層は、溶結凝灰岩層をはさむ礫層であり、岩相的には灰原(はいばら)層や水内(みのち)層に類似の地層である。長野盆地が形成される前の第四紀初めごろに堆積した地層である。