1985年(昭和60)7月26日、長野市地附山の南東斜面で発生した地すべりは、長さ700m、幅500m、地すべり面の最大深は60mにおよび、滑動土塊量は360万m3に達する大規模なもので、死者26人という大惨事をひきおこした。

この地附山地すべりの始点は、1973年に道路起点から0.8km付近の道路の石積に亀裂(きれつ)が発生したころである。その後地すべりは徐々に進展していたとみられるが、1981年3月の融雪期に顕著な変状があらわれるまで表面的にはいちじるしい変化は見られていない。1981年の変状は道路面への亀裂、段差あるいは道路の隆起、側溝の曲がりなどとしてあらわれた。これらの変状は、1983、84年の降雨期あるいは融雪期にしだいに発展・拡大していった。1985年に入ると、それまでに発生していた変状がいちだんと発達し、7月26日、ついに大崩落へと突入したのであった。

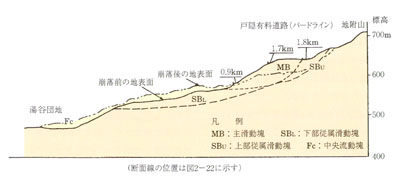

地附山地すべりは、滑動の性質に応じて、図に示すように2種類のブロックに分けられる。主滑動塊(MB)は最初に滑動したブロックである。従属滑動塊はMBの滑動にともなって付属的に滑動したブロックで、二つに細分される。上部従属滑動塊(SBU)は、MBの上方にあって、その動きに引きずり落とされる形で滑動したブロックである。下部従属滑動塊(SBL)は、MBの下方にあって、それに押し出されるように滑動したもので、山腹斜面上に押し出された部分は流動塊となって、一部は急斜面を湯谷(ゆや)団地に向かって流下し、西側の一部は松寿荘に向かって押し出された。従属滑動塊のうち、SBLは大崩落直前まで、その斜面に変状が見られなかった。このSBLがMBに押された形で滑動したことが、結果的に地すべり災害を大きくしたのである。土塊の滑動速度は、全体的にMBの速度に影響されており、毎分10~15mであったと推定される。

地附山は裾花凝灰(すそばなぎょうかい)岩層からなるが、この南東から北東にかけての山麓一帯は古い崩積土におおわれていたため、基盤岩の構造は不明であった。地すべり発生後の各種調査の結果、地すべりが発生した斜面は、図に示すように4本の断層(F-1、F-2、F-6、F-7)で囲まれた形となっている。その内部は走向E-W、15°~20°Sで南に傾く流れ盤をなしており、斜面の安定という観点からみると、当該地はきわめて不安定な地質構造となっている。また、脆弱(ぜいじゃく)な泥岩を主とする裾花凝灰岩層の中部層が流れ盤に沿って広く分布し、地下水もこの中部層に支えられて斜面の安定に影響しやすい深さ(地表面から20~50m)に存在していた。このように種々の観点からみて、地すべりが発生しやすい要素をもった斜面であった。

地すべりが発生した斜面には、古い地すべりが発生していた形跡が明瞭に認められる。主滑動塊は、古い地すべりによって短距離の移動を起こしたが、すべり切らずに山腹にはりついていた地塊が主体となっている。7月26日の大崩落は、この残留していた地塊の古い地すべり面よりさらに深い位置(中部層のなか)に新しいすべり面が形成され、ほぼ同じ区域が滑落している。

地すべり発生の大きな原因の一つとして、大崩落直前の1985年6月から7月にかけての記録的降雨(447mm)をあげることができる。なお、1963~66年に建設されたバードラインの影響について検討するさいは、地形変化の影響、地下水にあたえた影響に分けて考察する必要があるが、解析の結果(『地附山地すべり機構解析報告書』1989)では、斜面の表層部に局所的な影響をあたえているが、主滑動塊ならびに下部従属滑動塊の滑動に対する影響がきわめて小さい、と考えられた。