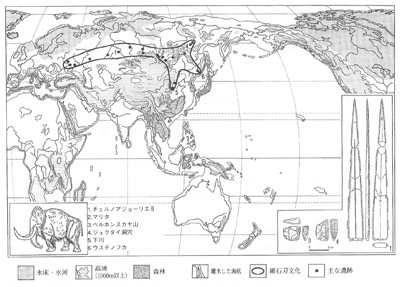

東アジア世界に細石器(さいせっき)が登場するのは、更新世(こうしんせい)の最終氷期であるヴュルム氷期で、その極寒期(ごくかんき)にあたる約二万年前のことである。二万年前の自然環境を大きく分けると、大陸氷河(ひょうが)(氷床(ひょうしょう))、山岳や高原、樹林、砂漠や草原という四つの景観にまとめることができる(図6)。

氷河時代といえば氷と雪の世界を連想しがちであるが、現在とくらべると海水面からの蒸発量は少なく、偏西風(へんせいふう)もかなり北極側に蛇行(だこう)したため降水量は大幅に減っていた。北西ヨーロッパや北アメリカをのぞけば世界的にみても氷河のおおう面積はわずかであった。氷期には乾燥によって砂漠は現在よりも拡大し、岩石のむきだしになった植物のはえないような荒蕪地(こうぶち)が広大な面積を占め、人類が生息できたのはわずかな草原と樹林地帯に限られていた。山岳・高原地帯も偏西風や季節風の風下斜面にあたるところでは植物が被覆(ひふく)し、高山では氷河がみられたであろう。しかしそのほかの中緯度地方から極地にかけての高原や山地は周氷河地帯にはいり、広大な地域が岩石の風化のはげしくすすむ裸地(らち)であったとされる。

それにたいし日本列島をふくめた東アジアの太平洋岸は、海から吹く湿った季節風による多雨地帯で、南の熱帯雨林から常緑広葉樹林、落葉広葉樹林、北の針葉樹林と樹林がつづく豊かな自然のもとにあった。樹林地帯という環境の共通性からいうと、日本の旧石器大は中国華南(かなん)地方と同様な自然のなかに生きていた。このことは中国の柳江人(りゅうこうじん)や沖縄県港川(みなとがわ)人の形質人類学的研究、あるいはDNAなど遺伝子診断を用いた人類系統論による縄文人の南方モンゴロイド起源説につながりがあって興味深い。

しかし、後期旧石器時代の日本の石器群は、逆に寒冷で乾燥した草原的な環境のもとに生まれたバイカル湖周辺から東北アジア一帯の石器文化との関係が強く、日本人の起源については人類学的な仮説と、同型の石器文化を追いもとめていく考古学的方法とのあいだで同じ見解にはいたっていない。ただし、近年の南九州から奄美(あまみ)・琉球(りゅうきゅう)諸島の発掘調査で、縄文文化の始まりを告げる草創期の遺物のなかに同じ型式の丸鑿形石斧(まるのみがたせきふ)がつぎつぎと発見されている。この石斧や土器の渡来・出現が華中から東南アジアの石器群とつながりをもつかどうかに、大きな関心が寄せられている。

氷河時代の気候変動は地中に残された花粉の分析から語られることが多かったが、最近ではグリーンランド・南極の氷床をボーリングして得られた氷にふくまれる酸素同位体元素の割合、鳥取県東郷(とうごう)池など汽水(きすい)湖の湖底に堆積した年縞堆積物の鉱物組成と、高い精度の放射性炭素年代測定法による理化学的年代測定法を組みあわせ、後期旧石器時代から現代まで数十年単位での気候変動や海水面の変化(海進や海退)の復原が可能になってきている。

二万年前の日本列島はナイフ形石器の時代であった。それ以前から気候はだんだん寒冷化に向けて変動しはじめていたが、約二万四〇〇〇年前に九州鹿児島湾の姶良(あいら)火山で大爆発がおき、その火山灰降下で寒冷化はいちだんとすすんで氷河時代の極寒期を迎えていた。そのようななか、野尻湖で人類の狩猟の対象であったナウマンゾウやオオツノシカは絶滅し、そのほかハナイズミモリウシ(野牛)・オーロクス(原牛)など北方系の動物群も旧石器時代の末には姿を消す。石器製作では長野県産の黒曜石(こくようせき)が関東平野の遺跡に大量にもちこまれたり、瀬戸内で特徴的な石器群が東北日本にもおよんでいたりする。

こうして二万年前の日本列島では、自然環境の変化、狩猟の相手となる動物相の変化、石器製作から考えられる文化の移動・伝播(でんぱ)など、旧石器時代も激変期を迎えていた。さらに、この時期以降、槍先形尖頭器(やりさきがたせんとうき)・細石器・神子柴型石斧(みこしばがたせきふ)・有舌(ゆうぜつ)尖頭器・石鏃(せきぞく)・土器など新しい文化がつぎつぎと日本列島に渡来し出現する。これは冬季にきわめて寒冷となるシベリアとくらべると、より温暖で圧倒的に降水量の多い日本の気候がもたらす自然環境と無関係とは考えられない。

旧石器時代の日本の景観をなまなましく示してくれた遺跡として宮城県の富沢(とみざわ)遺跡があげられる。富沢遺跡では約二万年前の土層から樹木の根株が多数見つかった。この埋没林(まいぼつりん)はトウヒ・グイマツなどの亜寒帯性の針葉樹林で、付近には湿地性の草原が広がっていたという。埋没林の林床(りんしょう)からはニホンシカもしくはその近縁種の糞(ふん)の化石も見つかり、ややはなれた微高地に火をたいた跡と考えられる木炭が集中し、そのまわりで約一〇〇点の石器が出土している。このような草丈(くさたけ)の高い草原と疎林という景観は、日本各地の遺跡発掘にともなう花粉分析でしばしば復元されている。これにたいしてマンモスハンターの活動したシベリアは乾燥した気候のため、現在のモンゴル高原のような草丈の短い草原やツンドラが広がっていたとされる。花粉分析によると、日本の旧石器時代の植生は樹木が多い長草草原という、かなり湿潤な景観に復原されることが多い。もし仮にシベリアのような寒冷で乾燥した景観を旧石器時代の日本に求めるならば、標高が一〇〇〇メートルをこえる菅平(すがだいら)や霧ヶ峰、飯綱高原や木曽の開田(かいだ)高原、和田峠などの黒曜石原産地という高原地帯に限られてしまう。同じ形の石器が出土しても関東平野の遺跡はシベリアの遺跡とはかなり異なった自然環境のもとで営まれたと考えられる。

いっぽう、当時の日本海は朝鮮海峡がせばまって対馬(つしま)暖流は流れこむことができず、逆に黄河の水が流入したため冷たい湖のようであった。そのため、現在のようにシベリア気団と対馬暖流の温度差がもたらす大量の降雪はなかったとされている。それをしめすかのように、瀬戸内の国府(こう)型ナイフ形石器や楔形細石核(くさびがたさいせきかく)を出土する遺跡が日本海側につながりあうように点在するが、それは冬季に人類の移動をはばむような大雪はなかったからであろう。むしろ、安茂里の萩平(はぎだいら)遺跡で出土したような剥片尖頭器(はくへんせんとうき)などは、環日本海的に存在した石器かもしれない。

また、日本列島は新期造山帯にふくまれ地殻変動や火山活動のはげしい地帯でもある。このことは、石器の素材となる黒曜石や安山岩・頁岩(けつがん)や変成岩類など各種の岩石を豊富にもたらし、降水量の多い高い山脈・山地から流れくだる急勾配(こうばい)の河川(かせん)は、河原に石器の素材となる手ごろな大きさの石を山中から多量に運搬してくれる。このような河原の景観は日本ではどこでも当たり前のことであるが、大陸では河床に河原石がころがる風景はむしろまれなことである。ヨーロッパや北アフリカでは石器の材料であるフリント(燧石(すいせき))を地中からわざわざ掘りおこしていたらしい。針葉樹林帯でも河川沿いには落葉広葉樹を主とするミズナラ・ハシバミなどの川辺林、火山性の高原には草原が形成され、変化に富んだ自然が存在していた。東シベリアから拡散し移動して日本列島にもきた北方モンゴロイドは、日本列島の自然の豊かさをどう生かしたのであろうか。現在、日本の旧石器時代の遺跡数は五〇〇〇をこえているが、広大なシベリア全域の遺跡数は一〇〇〇あまりにすぎない。これは遺跡の分布調査の精度や、国土開発の度合いなどを考えあわせなければならない数字ではあるが、単純にくらべれば日本の遺跡密度はシベリアの一〇〇倍以上となる。日本は東アジアのなかでは遺跡の密集地帯となっている。これはやはり自然の豊かさと石材の豊富さを反映したものであろう。