細石器とは、長さ一~二センチメートル、幅五~八ミリメートル以下の、ごく薄い短冊(たんざく)形の文字どおり小さな石器(細石刃(さいせきじん))である。これを、溝を掘りこんだ木製や骨角器製(こっかくきせい)の軸(じく)(植刃器(しょくじんき))にはめこんだり、松脂(やに)のような樹脂で固定したりして槍(やり)や銛(もり)・ナイフとして利用した。日本では木製や骨角器の軸に細石刃をはめこんだ槍先やナイフの発見例はないが、シベリアのチェルノアジョーリエⅡ遺跡では、七四個の細石刃を両側に装着した長さ三八センチメートルの剣が出土している。細石刃は砂漠とツンドラにはさまれた北方の草原(ステップ)で生まれた石器文化である。この回廊(かいろう)状の草原にはマンモスをはじめとする大型哺乳類(ほにゅうるい)が生息していた。細石器をもった狩人は、草原のマンモスハンターであったことがシベリア各地の遺跡の発掘調査で明らかにされている(図6)。この草原地帯ははるか後代、遊牧民族が活動する世界となる。細石器文化はステップの東西交渉史の始まりを告げる文化でもあった。

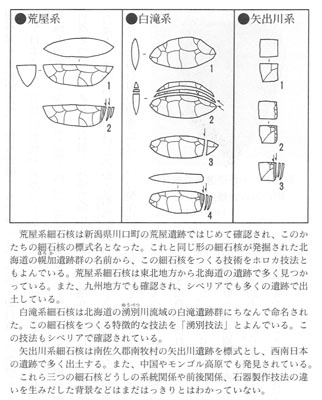

細石刃をはめこんだ道具作りには、画一(かくいつ)的な部品の大量生産、軸と細石刃という異なった部品の結合、接着材の使用、破損した部分の細石刃の交換とその使い捨てといったことがともなう。こうしたことから細石器は、多くの部品を組み合わせてひとつの道具をつくりあげる現代機械文明のみなもとのような道具であった。画一的な細石刃を連続的に何十枚も剥離(はくり)するためには、石核(細石核)の調整が入念におこなわれなければならない。大陸や日本では、石核の形状や調整のしかたから細石核は数多くの型式に分類されているが、大別すると楔形(くさびがた)細石核と円錐形(えんすいがた)(矢出川(やでがわ)系)細石核の二系列にまとめられる。さらに楔形細石核は、あらかじめ両面加工の木葉(もくよう)形石器をつくり、それを石器の長軸方向にそって縦に割り、細石刃を剥離するたいらな打面をつくりだす湧別(ゆうべつ)技法(白滝系)の細石核と、はじめから船底形(ふなぞこがた)の石核をつくって細石刃を剥離する荒屋(あらや)系細石核に区分される。大きくみると細石刃の剥離には三つの製作技術が存在していた(図7)。小田切の小野平(おのだいら)遺跡では、平坦(へいたん)部から黄灰色の頁岩(けつがん)でつくられた荒屋系の細石核だけが出土しているが、細石刃などはまだ発見されていない(写真1)。

いっぽう、ヨーロッパではナイフ形石器をそのまま小型化したような幾何学(きかがく)形の細石器が主流を占めていた。これと形状的に類似する石器群が諏訪市手長丘(てながおか)遺跡などで発見されているが、東北アジアにその系統が追えないことから、日本には幾何学形の細石器の伝統はないとされている。