石器のなかで右のような水稲耕作関係の石器と並んで多いのが打製石鏃(せきぞく)と打製土掘り具である(図3)。打製石鏃はもちろん弓矢つまり狩猟具(しゅりょうぐ)であり、打製土掘り具は畠(はた)作や根菜類の採取に用いられた道具と考えられる。これら、打製石鏃と土掘り具が目立つ石器の組み合わせは、長野地域では縄文晩期後半に始まるもので、西日本では縄文後・晩期に特徴的なことから縄文伝統が色濃いものと見ることができる。水稲耕作が大々的におこなわれる中期後半になると、これを反映して長野盆地では打製土掘り具は急速に減少するが、水田耕作にふさわしい地形環境が少なく畠作が盛んな伊那谷では中期後半、さらには後期になってもこうした石器群が盛んに用いつづけられる。

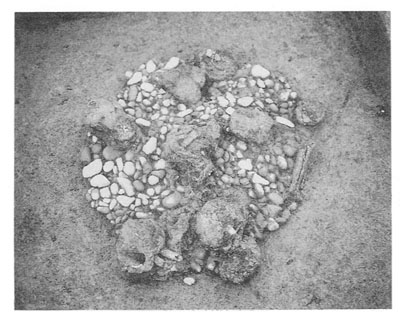

長野市域では、弥生中期前半まで縄文伝統が根強いことを別の角度から知る材料が、JR篠ノ井線稲荷山(いなりやま)駅の西南約六〇〇メートルの篠山(しのやま)東麓にあった鶴萩七尋岩陰(つるはぎななひろいわかげ)遺跡で見つかった。その名のとおり横幅が七尋ほどの岩の陰を利用した遺跡で、長野自動車道建設に先立つ調査で、一・五×一メートルの楕円(だえん)形で深さ二五センチメートルの土坑(どこう)(穴)一基から、多量の焼けた人骨が出土し、その上に三個体の土器が据えられていた。人骨は、頭蓋骨(ずがいこつ)や大腿骨(だいたいこつ)の部位鑑定の結果、成人四体・こども一体をふくむが、五体分としては少ないので全身骨格の一部が取りのこされたものと考えられる。篠ノ井遺跡群高速道地点でも、約一メートル四方で深さ四〇センチメートルの土坑から中期前半の土器とともに一九例の頭蓋骨を含む多数の人骨が密集していたが、人骨は焼けていなかった(写真1)。同遺跡群の塩崎体育館地点でも、弥生前期の壺(つぼ)を倒立させて埋めた土坑のなかから、焼けた乳幼児の歯と骨八片が検出され、同遺跡群高速道地点では他の弥生中期はじめの土器をともなう直径一・一メートル、深さ四〇センチメートルの土坑からも十数体分の人骨が密集した状態で見つかった。

このように、一人ないし何体分もの遺体をひとつの墓穴(はかあな)に収容したり、火葬のような遺体処理をするのは、長野県内では縄文時代中期から晩期によくおこなわれた葬法である。晩期の例をあげると、伊那市の野口遺跡では四・六×二・五メートルの石組のなかから二一体、木曽郡大桑村の大明神遺跡では石積みの周囲約三平方メートルの範囲に一三体以上の、ともに焼けた人骨が出土した。これは、かりに晩期の一集落の人口を二〇人内外と推定すると、異様なほどに多い死者数である。愛知県内の貝塚で見つかった良好な保存状態の例を参考にすると、死亡時期の異なる死者を順次土葬などなんらかの方法でいったん葬り、数年をへて再度遺骸(いがい)をまとめて(そのさいに遺骸を火葬するのかもしれない)埋葬し直す、血縁関係のある複数の集落どうしが何年かごとに遺骸を集めて一括再埋葬する葬法であったと復原できる。現代の感覚からすれば異様とも思えるこうした風習も、当時の社会にあってはムラ人どうし、あるいは血縁関係はあってもふだんは別にムラを構えて生活する人びとどうしが、こうした場をとおして互いの関係を確認しあう重要な儀式であった可能性が高い。

こうした縄文晩期の儀式が、弥生時代になってもなお厳然と存続しているところに、当地域の弥生文化の特色がよくあらわれている。ただし、縄文晩期と弥生時代中期の再葬がまったく同じわけではなく、大型の壺を蔵骨器に用いたり、弥生特有の管玉(くだたま)(頸(くび)飾り)を添えたりと、細部においては若干の変更もおこなわれた。