弥生(やよい)時代中期前半(紀元前二世紀ごろ)に、中部・関東の広い範囲に条痕文(じょうこんもん)土器とよばれる各地でよく似た特徴を示す土器が用いられていた。ところが、中期後半(前一世紀ごろ)になると各地の弥生土器が地域ごとに強い個性をもつようになる。長野県北部で栗林式土器とよばれる土器型式もそのひとつで、この段階は当地域の弥生文化の飛躍的な転換期となった。各地の土器が個性を強めるのは、本格的な稲作農耕社会が地域ごとに形成され、他地域とは異なる個性的なまとまりをもつようになったことを反映したものである。

栗林式土器とは、中野市にある栗林遺跡にちなんで命名されたもので、県内では千曲川流域の北信と東信に分布し、松本盆地の百瀬(ももせ)式土器、諏訪盆地の天王垣外(てんのうがいと)式土器、群馬県から埼玉県北西部の竜見(たつみ)町式土器も栗林式土器の仲間にふくめることができる。さらに、千曲川下流の信濃川沿いに新潟県内にまで分布が広がる。弥生土器のなかで個性的な土器型式だとはいっても、その分布範囲はいたって広大である。そして最近では北陸の新潟・富山・石川、関東の埼玉・神奈川・栃木・茨城、東海方面の静岡・山梨、東北の福島など、じつに広い範囲の弥生集落から、栗林式土器そのものやその類品が、おのおの点数は少ないにせよ、見つかってきた。長野盆地だけでなく、中期後半は東日本各地の地域社会が大きな転換期となっており、そのなかで栗林式土器が広範な動きを示していることはその役割の重さを思わせる。

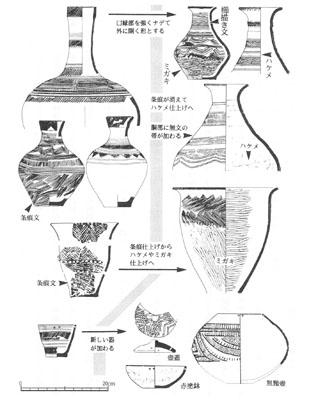

中期前半の土器と栗林式土器(図4)とでは、土器形態の種類(器種)や文様(もんよう)のうえではよく似た点が多い。器種では細長く頸(くび)のすぼまった壺(つぼ)や口が開く甕(かめ)が多く、壺では太い棒状の施文具(せもんぐ)と縄文(じょうもん)とで文様を描き、甕では縦や横の羽状文(うじょうもん)が目につく。ところが両者には、弥生土器製作技術の変遷史(へんせんし)を考えた場合に重要な違いがある。

その第一は、ハケメ整形の採用である。中期前半までの土器は、土器の形をつくったあと、その表面をととのえるのに指や板(いた)状のものを器面に押しつけて平坦(へいたん)にし、その上を竹串(たけぐし)を束(たば)ねたようなものでこすって雑な条痕文をつける方法をとる。ところが、栗林式では、スギなど針葉樹材の板の木目部分を押しつけてこまかい筋をつけながら土器面をととのえる。これをハケメ整形といい、西日本の弥生土器に特徴的な土器製作技術で、これが栗林式土器に広く採用されている。第二は、壺と甕の口の部分(口縁(こうえん)部)を内外面から指で強くはさんで横びきして口縁を外開きにする成形技術の採用、第三は、壺・甕とも土器の外面下半部を縦に磨きこむ整形技術の採用である。第二・第三の点も、北陸など西日本系弥生土器に特徴的な土器製作技術である。これらに付随して、竹串を数本束ねたような施文具を用いて、多数の平行線を一度にひいて文様をつける櫛描(くしが)き文技術もある。ただ、中期前半にも条痕文の一環として同種の施文方法がとられており、栗林式土器の場合はこれに北陸系の櫛描き文技術が重ねられたものと考えられる。

栗林式土器では、前代以来の特徴を継承しながらも、とくに土器の成形・整形技術といった、文様をほどこす前の土器表面をつくり、仕上げる技術がまったく新しいものに転換しているのである。そしてその転換の背景には、北陸を介した西日本の弥生土器製作技術の導入を考えるのがもっとも妥当であろう。長野・中野両市域で栗林式土器の好資科が最近蓄積されて、こまかな土器の特徴の推移が明確になってきた。これによると、当初は装飾面で前代の伝統が色濃かったものが、中ごろにはとくに壺の装飾が急速に簡略化していく。これもこうした事情によると考えられる。土器にみられる在来伝統と新来技術との重なり、また外見的には前者が目につくいっぽうで、実質的には後者が土器の基本を形成し、やがて前者の特徴が薄らいでいく姿は、こうした土器をつくり、使った栗林期の人びとや社会の姿と重なりあうように思える。