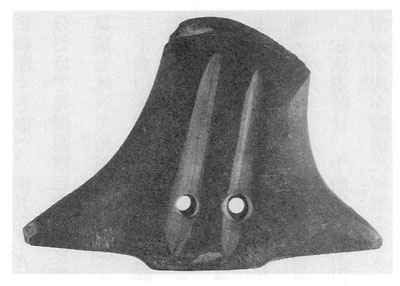

以上のように、弥生中期後半の栗林期は土器の形や装飾、縄文時代以来の顔面付き土器などに前代からの伝統を残しつつも、土器の製作技術、稲作の本格化、大陸系磨製(ませい)石器・鉄器の普及、青銅器・石製武器形品の出現などに、まったく新しい時代の到来を知ることができる。いわば本格的農耕社会が出現し、西日本弥生社会との連動が顕在化(けんざいか)する段階である。この段階のムラのようすを見てみよう。

中期後半になると、中期前半までの遺跡数も規模もはるかにしのぐ集落遺跡が長野盆地南部の各所にあらわれる。千曲川沿いの自然堤防上には、上流側から更埴市屋代・雨宮(あめのみや)、長野市塩崎・篠ノ井・松原・町川田・春山B・榎田(えのきだ)・小島柳原の各遺跡群、犀川流域では平柴平遺跡、土地の傾斜がゆるやかな浅川扇状地にも浅川扇状地遺跡群などと、当時耕作が可能な地形環境にある地区のほとんどに集落遺跡が群集する。このうち松代地区の松原遺跡は、長野盆地の栗林期集落の姿や動静を知るうえでじつに重要である。

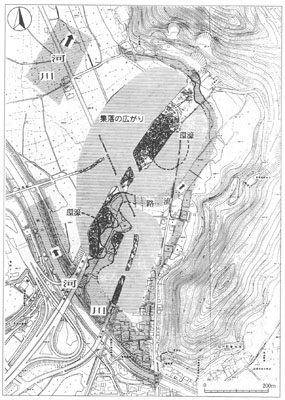

松原遺跡は、上信越自動車道や関連道路の建設、農協の集出荷場建築などに先立って、発掘調査があいついで実施され、縄文時代から中世にいたる各時期の遺構群が発見され、目をみはる調査成果があがっている。ここで取りあげる弥生時代中期後半の大規模な集落の内容は、長野盆地の弥生時代集落にたいするそれまでの見方を一変するものだった。もっとも大規模な発掘となった上信越自動車道地点の調査は、松原遺跡の中心部を斜めに横断する形で、幅五〇~八〇メートル、長さ約七〇〇メートルにわたっておこなわれ、その他の調査を合計すると集落部分だけで発掘面積は約四・三ヘクタールにものぼる。そこから復原される弥生中期集落は全体で約二〇ヘクタールいという、他の集落と比べて桁(けた)違いの規模であり、全国的にも屈指の規模である(図5)。

千曲川流域の自然堤防は各時代をとおして集落域として利用されてきた。そして生活環境の快適さから、各時代の集落が同じ位置に折りかさなるように営まれた例が多く、しばしば千曲川の氾濫(はんらん)による土砂がそれら集落を覆(おお)いつくし、その結果、各時代の集落が密閉状態で見つかることが少なくない。松代町と寺尾の中間、ちょうど上信越自動車道と長野電鉄が交差する一帯に広がる松原遺跡はまさにこうした遺跡であり、とくに縄文時代集落・弥生時代集落ともじつに良好な保存環境にあり、地形環境の復元をふくめて集落景観がよく把握できる。

松原遺跡は、千曲川右岸の自然堤防上の微高地に集落が展開する。西側は蛭(ひる)川が北流し、東側は金井山・愛宕(あたご)山の山塊(さんかい)が眼前に屏風(びょうぶ)のように切り立つ。ここは千曲川沿いの自然堤防でも中規模のもので、山塊が川に近接する点ではむしろ狭い印象を覚える立地である。より上流にある篠ノ井遺跡群・塩崎遺跡群・四ツ屋遺跡群といった大規模な自然堤防上に立地する集落遺跡とは異なり、水田可耕地である後背湿地(こうはいしっち)がいちじるしく狭い点は、この遺跡の性格を考えるうえで重要な地形条件である。

発掘成果をもとに、より詳しく弥生中期の地形環境を復元すると、集落の北側には河川礫層(れきそう)が検出されて千曲川の支流が流入していたことがわかる。集落のすぐ西側にも蛭川の旧流路と推定される河川跡があり、さらに集落南端からその支流が枝分かれして、大きく蛇行しながら集落を貫き、さらにその東側、愛宕山・金井山とのあいだを流れくだるようすが復元できる。現在のなだらかな地表とはかなり異なって、河川が複雑に入りくみ、高低差のある地形のなかに集落が営まれた。東側を蛇行して流れる自然流路は、堆積(たいせき)物のようすから判断すると、当時はゆるやかに流れ、部分的には滞水(たんすい)状態だったようで、当時使用された土器や木製品が多数発見されている。

こうした自然流路や微地形をよく考慮して膨大(ぼうだい)な数の住居や建物が配列され、環濠(かんごう)や各種の溝が掘削(くっさく)された。これまでの調査で見つかった遺構は、竪穴(たてあな)住居跡約三二〇基、平地式住居約二〇〇基、掘立柱(ほったてばしら)建物約五〇基と、建物類だけで六〇〇基近い軒数にのぼる。発掘面積は集落全体の四分の一か五分の一にすぎないから、集落全体では二〇〇〇軒をはるかに超えてしまうはずである。もちろんすべてが同時に存在したわけではなく、おそらくは一〇〇年近い期間に建てかえられた建物の合計値であるものの、その突出した規模は驚異的でさえある。栗林式土器は現在四段階に区分されているので、これを基準として弥生中期の松原集落の変遷を復元すると、つぎのようになる。

[第一期] 栗林第二段階。集落が形成されはじめた時期で、住居数軒のまとまりが南端一ヵ所と中央部二ヵ所など、数ヵ所に分散して集落を構成する。

[第二期] 栗林第三段階。検出遺構の約八割はこの段階に属するように、住居軒数が飛躍的に増加し、約二〇ヘクタールという微高地全面に集落が拡大する。各種住居・建物がはげしく重複することから、さらに数段階の変遷が考えられるものの、集落の飛躍的拡大という点はまったく動かない。集落内の南西部と北東部の二ヵ所、推定一ヘクタールあまりを環濠が囲い、さらに各所に直線的ないし弧状の溝が走っている(図6)。集落構成員は環濠内部と外部に二分され、集落内部はさらにいくつもの溝で区画されていたようである。磨製石戈(ませいせっか)がともなうのはこの段階で、南環濠近くと集落北西部出土で、ともに環濠外側からの出土である。

[第三期] 栗林第四段階。住居軒数が第一期よりもはるかに少ない状況となる。第二期の環濠二本のうち、北環濠は埋まり、南環濠は埋まりきらずに残っているが、第二期と同様な役割を果たしたかは疑問である。そしてつぎの後期初頭には南環濠付近に住居が集中する。

つまり、松原集落はその存続期間を通じて巨大な集落だったわけではなく、当初は小規模な集落だったのが、第二期に突如集落規模が拡大し、第三期にはふたたび小集落に転じて後期に引きつがれるという、まさに劇的な展開をとげているのである。なぜ第二期という短期間にのみ隔絶した規模の集落となるのか、大いに注目されるところである。

長野盆地にあるほかの栗林期集落をみると、栗林第一段階の浅川扇状地遺跡群牟礼(むれ)バイパスD地点遺跡では二二〇〇平方メートルの範囲に竪穴住居四基が間隔をおいて設けられ、栗林第一~三段階の篠ノ井遺跡群聖川(ひじりがわ)堤防地点では二一基の住居が直径二〇〇メートルの範囲内に土坑をともないながら点在する。栗林第三~四段階の小島柳原遺跡群中俣(なかまた)遺跡では一八基の住居が二群に分かれ、いっぽうは集中し、いっぽうは分散する。松原遺跡の特徴のひとつである環濠をもつ集落としては榎田(えのきだ)遺跡もあるが、集落の規模や住居分散状態はこれら一般の栗林期集落となんら変わらない。長野盆地北部の中野市・飯山市あたりでも、また佐久盆地でも同様である。

つまり栗林期の集落形態は、松原第一・三期のような住居群が分散する状態が一般的なのであって、第二期のようないちじるしい重複と劇的な規模拡大は特殊だと考えざるをえない。松原第二期の集落が異様なのは、その規模と遺構の重複だけでなく、これだけの規模の集落を考えた場合、復元される集落周辺ではそれに見合う耕地と墓地はどこにも想定しえない点にもある。まさに何か特別の事態が生じた結果の集住・拡大であり、そうした事態は長期間継続されなかったと考えられるものの、それが何なのかは残念ながら分からない。松原第二期と同時期に、他集落が急激に縮小したという証拠も現在までのところ認められないのも不思議である。