古墳(こふん)とは、死者を埋葬する墓の一種であり、死者や棺を埋葬するとき、土や石を使って地上より高く盛りあげて築いた、古墳時代の墓のことである。古墳時代の墓とわざわざ時代を限定する理由は、弥生時代にも土や石で地上より高く盛りあげた墳丘墓(ふんきゅうぼ)が存在していることや、現代の昭和天皇陵も古墳と同じような外観だからである。

古墳時代の古墳は、被葬者(ひそうしゃ)(死者)を安置するために古墳内部につくられた埋葬施設(まいそうしせつ)の構造や、被葬者といっしょに埋葬する副葬品(ふくそうひん)の内容などに、墓をつくることに関するさまざまな約束事、すなわち墓制(ぼせい)の存在が想定できるのである。そしてこれらは時代の推移とともに変化し、ときには地域的な特色をしめす。これは社会や文化の発展が、墓制にも影響をあたえていることの証拠だと思われる。このことは弥生時代の地域色の強い墳丘墓にはなかったことであり、この時代の政治や社会の特徴を調べるうえできわめて重要である。また、古墳とは本質的に墓であることから、そこでとりおこなわれたであろう葬送儀礼(そうそうぎれい)の痕跡を研究することによって、当時の人びとの死後の世界にたいする考えかたや価値観といった、形の残らない思想などをも推定することができるのである。

このように古墳とは、墓でありながらなおかつ、政治・経済・社会・文化のあらゆる面からも、その時代をもっともよく表現している記念碑的な建造物、すなわち時代の象徴であるといえる。この古墳が、北海道と東北北部、南西諸島をのぞく日本列島の各地に、数多くつくられた時代を古墳時代とよんでいる。

古墳時代の始まりと終わりについては、考古学研究者のあいだでもいくつかの説があり定まっていない。だいたい三世紀後半から八世紀はじめごろまでの約四〇〇年あまりをあてる場合が多い。そして古墳の構造や出土遺物の変化をもとに、おおむね四世紀代までを古墳時代前期、五世紀代を中期、六・七世紀代を後期とし、とくに七世紀後半代を終末期と区分する場合もある。また、前方後円墳(ぜんぽうこうえんふん)がつくられなくなる七世紀代を、飛鳥(あすか)時代とよぶ研究者もいる。

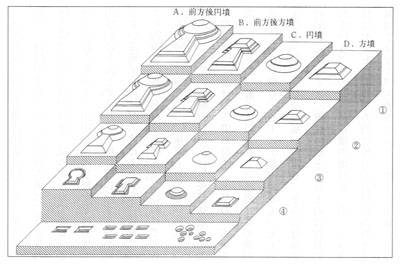

古墳の形には基本的に、前方後円墳・前方後方墳(ぜんぽうこうほうふん)・円墳(えんぷん)・方墳(ほうふん)の四種類があり、そのほかに類例の少ないものとして双円墳(そうえんふん)・双方中円墳(そうほうちゅうえんふん)・上円下方墳(じょうえんかほうふん)・八角形墳(はっかくけいふん)などがある。日本全国にある古墳の総数は一五万基あるいは二〇万基ともいわれているが、すでに消滅した古墳も多く、その実態については不明である。このうち前方後円墳は約四六〇〇基、前方後方墳は約四六〇基であり、残りの大多数は小さい円墳である。四種類の基本形のなかでは前方後円墳に大型のものが多く、円墳や方墳には小型のものが多い。ある一定範囲の古墳のまとまりのなかで、規模や内容において優位にある古墳を首長墳(しゅちょうふん)(または首長墓)とよび、地域集団の代表者の墓と考えられている。

長野市域にある古墳の総数は約八七〇基といわれ、このうち前方後円墳と前方後方墳は現在のところ一六基である。長野市でもっとも大きい古墳は、篠ノ井石川にある全長約九三メートルの川柳将軍塚古墳(せんりゅうしょうぐんづかこふん)で、更埴市の森将軍塚古墳についで長野県第二位の大きさである。これら前方後円墳のほとんどは、古墳時代前期から中期にかけてつくられたもので、山頂や尾根頂部などに立地している。これにたいして、古墳時代後期以降の古墳は、小さな円墳がほとんどであり、平地に近い山すそや小規模な扇状地上に密集してつくられている。もっとも古墳が集中している場所は松代町大室にある大室古墳群(おおむろこふんぐん)で、約五〇〇基の小さい円墳が尾根上や谷間に集中している。このうち約四〇〇基ほどが積石塚古墳(つみいしづかこふん)といわれている。積石塚古墳とは、土のかわりに石を積みあげた古墳のことで、日本全国には約二〇〇〇基以上あるといわれている。このうち約四〇パーセントが長野市を中心とする長野県北部に築造されており、古墳時代における長野盆地の特徴のひとつである。

古墳時代における古墳の意義、とりわけ古墳の形と大きさの意味については、これまで多くの研究者が学説を発表してきた。最近注目されている説に前方後円墳体制論がある。図10によると、左上の大型前方後円墳がもっともランクが高く、右下の小型方墳がもっともランクが低いことをあらわしている。そしてさらにその下には墳丘をまったくもたない墓が位置し、さらには墓すらつくることができなかったであろう一般民衆が位置する。この学説においては、墳丘の形というものは首長の系譜や格式の違いであり、古墳の大きさは実力の表示と考えられている。このように古墳の墳丘を、形と大きさという二種類の原理を組み合わせた一種の身分表示と考え、それはヤマト政権が一方的に地方の首長にあたえる性格のものであったと考えた。そしてこれを単に墓にたいする規制ではなく、古墳時代の社会秩序の基本となる制度としてとらえ、前方後円墳体制としたのである。

このような社会秩序は、奈良盆地に巨大な前方後円墳が出現した三世紀末までには、ほぼ完成していたと考えられている。その社会構造は、古墳の形や大きさにあらわれる身分制度のほかに、税をとりたてる施設や制度、大規模な公共土木事業、役人の制度、軍事組織、広域にわたる物資の流通システムなどの存在が推定できることから、前方後円墳体制を初期国家として認定している。これは、律令(りつりょう)という法律によって七世紀以降に完成する成熟国家の、直前段階として考えられている。

この学説にたいして多くの研究者は、全体としては前方後円墳がもっとも重視されたことを認めながらも、時期および地域によって古墳の形のランクは変化すると考えている。古墳の形が同じであることの意味については、同じ仲間(同族)という自発的な意識のあらわれであり、大きさについても被葬者やその地域集団の実力を反映したものと考えているのである。つまり、古墳の形と大きさは、ヤマト政権が一方的にあたえるべきものではなく、受け手側との力関係のバランスが表現されているものという考えかたである。

この考えかたによると、奈良や大阪などの近畿地方の中央豪族をリーダーとして、地方の地域王権の首長たちが政治的な同盟関係をむすんでいた社会構造が想定できる。このような擬制的(ぎせいてき)同族関係(同じ祖先からつながるじっさいの血縁関係ではなく、政治的なつながりをもった同盟的な関係のこと)による首長連合が成立していた社会を首長制(しゅちょうせい)社会とよんでいる。この社会構造は、支配者と被支配者という単純な主従関係ではなく、地域内で生じた利益を代表して集約し、再分配するといった約束のもとに成りたっている。しかし、この関係も時代の推移とともにヤマト政権の権力が強まっていくことが想定されている。ヤマト政権の中心地である近畿地方の大型前方後円墳は、その規模や内容において、他地域とくらべると優位性がしだいに高まっていく。このことから同盟的な関係から支配服属的な主従関係へと変質すると考える研究者が多い。そして古墳がつくられなくなるころには、ヤマト政権の大王を頂点とする律令的な支配体制へと変化していくのである。

古墳時代の社会を初期国家とみるか、あるいは首長制社会とみるか、とくに日本の場合は結論づけることがむずかしい。国家とはなにか、国家にはなにが必要か、という根本的な定義にかかわってくるからである。しかし、いずれにしても古墳というものの登場が、日本の歴史のなかで大きな役割をはたしていることにはかわりはない。古墳時代とは、地域共同体である小さなクニから中央集権的な国家へと、急速に発展した時代ととらえることができるのである。