大室古墳群は大規模な積石塚の群集である。約四〇〇基をこえる集中的な分布は、日本最大の積石塚群といってよい。古墳研究の常識的な見解に立てば、群集する等質的な内容の古墳という点で、後期古墳時代に属し六世紀後半から七、八世紀におよぶ地域開拓にかかわったムラムラの有力者の家族墓と考えられてきた。

大室谷の入り口、扇状地中央に位置する村東(むらひがし)単位支群の二四四号古墳は、いつのころからか不明だが将軍塚古墳とよばれてきた。中国吉林省の将軍塚とは墳丘の構造が違うが、将軍塚とよばれるだけのことはあって、直径二二メートルに高さ八メートルで墳頂部が丸くとがり、石垣状の墳丘は偉容を誇っている。この墳丘形態は直径にくらべて高さが異常なほど高く、在来の日本の後期古墳例とはやや異質の感をあたえる。昭和五十九年からの調査で墳丘には二、三段の石垣状の施設があることが判明し、国史跡指定後の確認調査によって、墳丘基底部からの石垣状の石積み状態がいっそう明確になりつつある。全長一一メートル余りの横穴式石室も大室古墳群中では最大規模であり、出土須恵器(すえき)片と金銅鈴の型式から、六世紀後半代における大室谷の最有力地域統治者の墳墓であったと思われる。

この将軍塚古墳を除いては、谷間に群集する多くの積石塚は、いずれも中型・小型の横穴式石室である。このことから、大室古墳群形成に関する一般的な理解は、六、七世紀の等質的な集団構成の社会をその背後に考えるものであった。ところが、大室古墳群を残した被葬者集団に関する考えかたとして、『日本書紀』『続日本紀(しょくにほんぎ)』や『日本後紀』などの古文献に記載された朝鮮半島からの信濃への渡来人移住の記事をふまえて、長野県では昭和十年代半ばごろから栗岩英治(くりいわえいじ)らによって積石塚と渡来人との関係が強く主張されてきた。積石塚のほとんどが大室古墳群では七世紀を中心としたものであり、八世紀にまでおよぶ例があるとすれば、それらはまず渡来人たちの墓制にかかわるものとするのがおおよその考えなのであった。さらにまた、『延喜式(えんぎしき)』に記載されている信濃一六牧(まき)のなかに、高井牧・大室牧の名が見えることから、高井牧は須坂市域に、大室牧は大室の扇状地に存在したものと考え、それぞれの地域に有力な積石塚群が分布していることは牧場経営と密接に関係するものであると考えたのである。

積石塚墓制と古文献にある信濃への渡来人の移住記事との関係、さらに官牧の設置と牧監(もくげん)への渡来人の起用という文献の記載と、大室古墳群の積石塚群の存在との関係に着目し、この古墳群を残した集団がだれであったのか、また集団は牧の経営にたずさわった人びとであったのかなど、多くの東国古代史上の課題を提起したものであった。

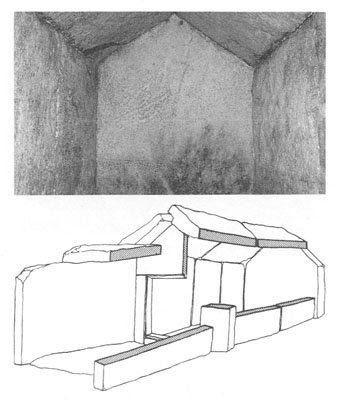

その問題ともかかわって、大室古墳群の調査で注目される課題に、合掌形石室の問題がある。合掌形石室は、現在のところ、山梨県に一例が知られるほかはすべて長野県下にあって四〇例が知られているが、そのほとんどは善光寺平であり、とくに大室古墳群に濃厚に分布している。この合掌形石室は、大室古墳群の例や、長原古墳群にかつて存在していたニカゴ塚古墳の例などが著名である。昭和五十九年以来の大室古墳群調査の主要な目的のひとつは、合掌形石室の内容を確実に知ることであった。すでに昭和五十三年に小林秀夫がひとりで大室古墳群の合掌形石室を実測して回り、信濃史料刊行会が集成した総計三八例について、その研究成果を発表している。当時、A~E形式という五形式分類を試み、石室構造から四期に編年した業績は大いに評価しなければならない。しかし、すべて盗掘をうけていた合掌形石室で年代をしめす資料はなかった。中野市の田麦一号古墳は、合掌形石室から鉄剣七口・槍(やり)二口などのほか短甲が出土している点から、五世紀代の例となるが、とりわけ問題とされることはなかった。

昭和二十六年の大室古墳群調査の成果のなかで、合掌形石室について大塚初重はつぎの二点について問題提起をおこなった。それは、当時大室谷古墳群で知られていた二五基前後の合掌形石室は、それぞれの単位支群に分散して存在しているという傾向があることであった。当時の古墳研究の常識では、合掌形石室は大室古墳群形成の最終段階に登場する百済(くだら)系統の墓制だとするのが共通した認識であった。七世紀代はもちろんのこと、八世紀にまで年代を下げて考える風潮さえあった。それが文献記載の渡来人たちの墓制とする想定と整合することからで、合掌形石室は年代の新しい墓制だと考えられていたのだった。

ところが、昭和五十九年以来おこなわれた、大室古墳群の村東単位支群二四八号、大石単位支群二二一・二二五号、ムジナゴーロ単位支群の一九六・一六八号など合掌形石室をもつ積石塚の調査が進行すると、様相は一変したのである。

合掌形石室を内部主体とする積石塚は低平な墳丘をつくりだし、石材は比較的大型で墳丘の積石のあいだから相当量の底部穿孔(せんこう)土器片が出土した。さらに、円筒埴輪(はにわ)をめぐらしていた痕跡(こんせき)もあり、墳丘上の墓前祭祀(さいし)用の土師器(はじき)・須恵器(すえき)群が出土する事例があいついだ。一九六・一六八号古墳などの墳丘積石のなかから出土した須恵器はTK二〇八型式に属し、一六八号古墳からは祭祀用と考えられる須恵器・土師器とともに土馬が発見されている。これらのことから、合掌形石室が大室古墳群に登場したのは五世紀後半にさかのぼることが確実になった。そしてさらに重要なこととして、大室谷に沿って単位支群とよぶ小古墳群が点々と分布しているが、それぞれの単位支群では合掌形石室をもつ積石塚が最初に築造されていることが明らかとなった。村東、大石、ムジナゴーロの各単位支群では、いずれも合掌形石室墳から古墳築造がはじまったのである。いままで築造年代が不明だった大室の合掌形石室は、五世紀の中ごろ以後に出現したのであり、大室古墳群における積石塚の登場も合掌形石室とほとんど同時であったと考えられるのである。

合掌形石室という構造がいつまで存続したかという下限の問題は、なお不明確な部分がある。それは大室古墳群における合掌形石室墳の調査がまだ一部分にすぎないためであるが、現状において考えるかぎり、合掌形石室墓制はほぼ五世紀代をもって終焉(しゅうえん)を迎えているように思う。このことは、大室谷古墳群のムジナゴーロ単位支群の調査によって、合掌形石室から竪穴(たてあな)式石室へ、さらに竪穴式石室から横穴式石室へ、という時代的な変遷をたどったことが明らかになったことから、確実なことといえる。

約二四〇基の大室谷古墳群の構造が、群集墳という一般的な考えかたから一歩すすんで、谷間の地形ごとにわかれる単位支群すなわち小古墳群の群構造のなかにはっきりと読みとれるようになってきた。おそらく、これらの十数基から三〇基前後でまとまっている小古墳群の背後に、同一地域を墓域と定めている同一集団の存在を想定できるであろう。したがって、大石単位支群もムジナゴーロ単位支群も、合掌形石室に主人公を葬り、墳丘を石で築く葬制を習俗としていた人びとの集団によって、墓域の形成が開始されたのであろう。ただし、大石やムジナゴーロの小古墳群については以上のような考えかたができるのだが、そのほかの古墳群についても同様のことがいえるのかどうか、未調査の部分については不明確といわざるをえない。

大室古墳群が形成されはじめたのは、四世紀末か五世紀はじめごろと考えられる。それは、北山丘陵尾根上に立地している大室一八号前方後円墳の存在によっていえることである。墳丘長二七メートルという盛土による小型古墳ではあるが、善光寺平南西部から南東部に出現した更埴市の森将軍塚古墳から若穂保科の和田東山三号古墳にいたる前方後円墳の実態から考えると、大室地域では大室一八号古墳が最初に築造されたことはまちがいのない事実と思われる。北山丘陵上の古墳には盛土墳がみとめられるのに、五世紀後半を迎えると墓域は丘陵上から谷筋に降下し、しかも墳丘を石で築く手法に変化するのである。このような実情をいかに理解したらよいかという問題がある。そのうえ積石塚に合掌形石室を採用している事実は、遺骸埋葬施設の構造に大変革をきたしている点で、きわめて異質な葬法をもっていた人びとの存在を考えさせるのである。この急激な変化を示す墓制構造の採用に渡来人の存在を考えることは、決して不合理なことではないであろう。

合掌形石室について、昭和十九年に斉藤忠は韓国忠清南道公州市における錦町古墳など数例の合掌形石室をあげて、百済(くだら)で発達した古墳形式であるとし、大室古墳群でも屋根形天井の同形式の石室が存在していることを論じ、渡来系の墓制であることを示唆している。大室古墳群において盛土による古墳築造から出発し、墓域を変えて積石塚・合掌形石室に移行する契機については、それが五世紀後半代ということもあり、朝鮮半島と倭(わ)との密接な歴史的関係のなかにあるように思われる。