川柳将軍塚古墳など前期の前方後円墳や、長礼山(ながれやま)二号古墳などの中期古墳の埋葬施設は、竪穴式石室や箱式石棺など、遺体を上から埋葬する竪穴系の埋葬施設であった。これにたいして後期群集墳の埋葬主体部は、ほとんどといってよいほど横穴式石室(よこあなしきせきしつ)である。長野盆地で横穴式石室の構築がもっとも盛んな時期は六世紀後半から七世紀代である。これは長野盆地で後期群集墳が展開する時期と同じであり、群集墳の盛行と横穴式石室の構築は密接な関係にあることをしめしている。日本最古の横穴式石室は、朝鮮半島の横穴式石室のアイディアをとりいれ、四世紀末ごろに北部九州で発生したが、広く日本全国に伝わることはなかった。しかし、五世紀後半から末ごろに近畿地方に伝来した横穴式石室の構築技術は、単に技術的な面ばかりでなく、当時の人びとの死後の世界にたいする考えかたを背景として、ヤマト政権の勢力拡大の動きとともに日本全国へと伝わっていった。長野盆地にある多くの横穴式石室も、こうした動きのなかで受けいれられたと考えられている。

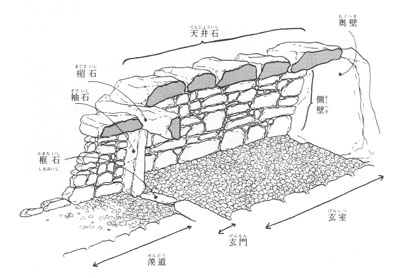

横穴式石室は、入り口から羨道(せんどう)というトンネル状の通路をとおり、玄室(げんしつ)とよばれる石の部屋に死者を安置し、埋葬したあと入り口をふさぐことができる。横穴式石室が竪穴系の埋葬施設と大きく異なる点は、入り口の開け閉めにより、追葬(ついそう)という再利用が可能になっていることである。つまり、一人だけを埋葬するための施設ではなく、家族数人を埋葬するための施設なのである。しかし、入り口の開け閉めだけで簡単に玄室に入ることのできる横穴式石室は、その構造上盗掘(とうくつ)もされやすく、長野市内で盗掘をうけていない横穴式石室は残念ながら皆無といえる。

長野盆地にみられる横穴式石室の形態は、他地域と同様バラエティーに富んでいる。基本的に玄室の構造は単室であり、副室のある古墳は認められない。袖石(そでいし)の有無や玄門(げんもん)の有無、玄室比(げんしつひ)(玄室の幅を一とした場合の長さの割合、玄室の長さを玄室最大幅で割ったもの)や構築技法などにより、さまざまなタイプに分類されている。

長野盆地で横穴式石室がはじめて採用されたと考えられる篠ノ井布施五明の布施塚(ふせづか)二号古墳は、玄門部に上(あ)がり框(かまち)とよばれる段構造をもつことや、五世紀末ごろの須恵器が出土していることから、六世紀前半にまでさかのぼる可能性がある。これ以前にも、横穴式石室への移行的形態として考えることのできる、横口構造の合掌形天井をもつ石棺状の内部主体は、五世紀の中ごろから後半には上池ノ平一号古墳や大室一六八号古墳などにみられる。しかし最古の横穴式石室としては、やはり布施塚二号古墳か、六世紀前半から中ごろといわれる更埴市の森三号古墳となろう。ただし、大室古墳群中のものや菅間王塚古墳などはさらにさかのぼる可能性を秘めている。布施塚二号古墳にしても森三号古墳にしても、墳丘規模はいずれも直径一〇メートル前後であり、長野盆地で横穴式石室の構築技術が最初に採用された古墳は、小規模な円墳といわざるをえない。これにたいして南信地方の飯田市座光寺周辺では、高岡一号古墳や北本城(きたほんじょう)古墳など首長墓と考えられる前方後円墳に、六世紀初頭には横穴式石室が導入されており、長野盆地とは様相が異なっている。

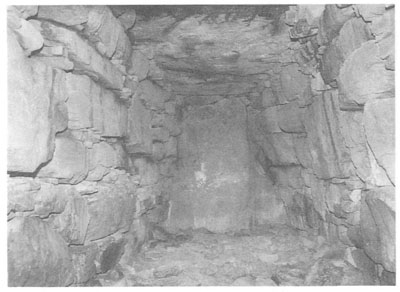

六世紀後半になると、長野盆地でも大型の横穴式石室が採用され、横穴式石室をともなう埋葬形態が定着したようである。全長一〇メートル前後になる大型の石室は袖石を有しているものが多く、北信地方最大の全長一一・二メートルの石室をもつ埴科郡坂城町の御厨社(みくりやしゃ)古墳が代表である。大室一五四・四五八号古墳などの楣石(まぐさいし)は、天井からはなれた梁(やな)のように架構されており、この時期の特徴としては袖石をもつ石室に顕著である。また六世紀後半には壁面の基底石として板状の石材を立て、その上部を小口(こぐち)積みにする石室が登場する。大室三四八号古墳や大室一八七号古墳、西前山古墳などである。この石室は大室古墳群に多くみられ、大室四六六号古墳などの七世紀代までの古墳に継続するものと考えられるが、その最初は六世紀前半にさかのぼる可能性がある。

六世紀末ごろから七世紀代になると篠ノ井塩崎の鶴萩古墳など、側壁や奥壁に大型の石材をもちい壁面構成が単純化した大型石室が登場する。また両袖石をもつ石室には玄門が備えられるようになるが、群馬県などの北関東の移りかわりと同じ動きであろう。七世紀後半から八世紀初頭までは、小型で無袖の横穴式石室が多く構築され、それ以降は古墳そのものがつくられなくなってしまう。

横穴式石室に副葬された品々は、前期の前方後円墳や中期古墳の副葬品とは内容がかなり変化している。これ以前の副葬品は、前期古墳では権威のシンボルとしての多量の鏡や鉄製の武器、農工具など祭祀的、呪術的イメージの強い品々が副葬されていた。また、中期古墳ではより実用的で最新型の鉄製武器や武具が多量化するとともに、朝鮮半島からの輸入品が副葬されるなど、軍事的イメージの強い品々が副葬されていた。これにたいして後期になると、儀礼的な装飾大刀などの武器や武具、金製・金銅製の装身具や馬具などが重視されるようになる。しかも、中期古墳にみられた輸入品にかわり、国産品が主体を占めるようになる。また、多量の須恵器を中心とする土器が石室内に副葬されるようになるのも、後期古墳の特徴である。このことは、当時の人びとが死後の世界についてどのようにイメージしていたのかを想像する手がかりとなる。つまり、横穴式石室の内部を「死者の世界」にみたて、埋葬される人の死後の生活のために、日常雑器をいっしょに埋納していたのではないかと想像することができるのである。また、長野県の場合は馬具を副葬する古墳が多い。規模の小さな古墳にもかならずといってよいほどに、装飾の少ない実用的な馬具が副葬されており、その数はヤマト政権の中心地であった奈良県などよりも圧倒的に多く、日本一、二を争っている。

こうした副葬品の石室内での出土位置や、木棺に使用したと考えられる鉄釘などから、石室内の空間利用が推定できる。最初に埋葬された人が横たわっていた位置とか、二回目に埋葬される人のために最初に副葬された品々がかたづけられた痕跡などがわかるのである。しかし、これには盗掘によって荒らされていない石室の調査例が必要となり、長野盆地では棺体配置(かんたいはいち)の研究例はほとんどないのが現状である。また石室内ばかりでなく、横穴式石室の入り口をふさぐときやそのあとに、儀式をおこなう例がある。墓前祭祀や墳丘上(ふんきゅうじょう)祭祀などとよばれている祭祀行為である。現在の「野辺送(のべおく)り」に似た儀式がおこなわれていた可能性が考えられる。

上松の湯谷東一号古墳は、横穴式石室の床面が二面確認され、追葬を想定できる古墳のひとつである。二回目に埋葬されたと考えられる頭蓋骨などの人骨片が、石室の上層床面の中央付近にあり、最初に埋葬されたと考えられる下層床面には、大腿(だいたい)骨や上腕(じょうわん)骨の破片が寄せ集められたように出土している。石室床面の礫(れき)敷きには、種類や大きさによる差が認められ、初葬時の木棺の位置や玄室内空間利用の目的意識の差を推定できる。前庭部(ぜんていぶ)とよばれる石室の入り口付近から出土した須恵器についても、型式差による時間幅が認められ、六世紀後半に築造されたあと、七世紀代をつうじて追葬がおこなわれたことを意味している。耳環(じかん)が八個出土しており、被葬者一人につき両耳で二個必要になると想定すれば、盗掘されたものもあったかもしれないが、少なくとも四人以上は継続して埋葬されたと考えることができる。