古墳の発生からみて三世紀後半に大和地方、とくに三輪山の山麓(さんろく)を中心に発展した政治勢力(ヤマト王権)は、のちの天皇家につながる豪族を中心に集結しひとつの政治勢力を形成して、それまでに勢力下においていた北九州から瀬戸内沿岸、近畿周辺の政治勢力(「クニ」)に加えて、四世紀前半から中ごろにかけて、東国に本格的に進出し、各地の政治勢力(「クニ」)を支配下におさめ、四世紀末から五世紀前半にかけては、朝鮮半島にも軍事的進出をはかった。さらに、ヤマト王権は『宋書倭国伝(そうじょわこくでん)』の倭王武(ぶ)の上表文(四七八年)や埼玉(さきたま)稲荷山古墳出土鉄剣銘(四七一年)・江田船山古墳出土鉄剣銘文に見えるように、五世紀後半の雄略(ワカタケル大王)のころには九州中部から関東および東北地方南部にいたる地域に支配権を確立していた。ここでは雄略朝には成立していたヤマト王権による地方支配の構造・組織について述べる。

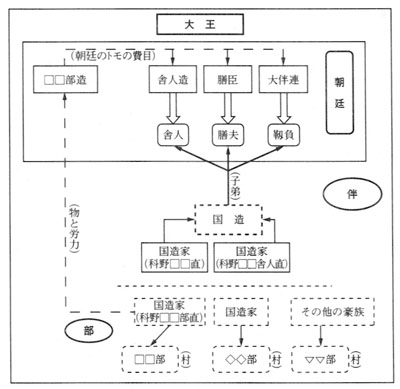

ヤマト王権の地方支配の構造は、国造(こくぞう)制と部民(べみん)制および屯倉(みやけ)制などによって維持されていた。国造制とは、ヤマト王権に服属した各地の有力首長(「クニヌシ」)を、「国造(くにのみやつこ)」に任じる制度で、各地の首長たちは、それにより在地での地位や支配を保証されるかわりに、ヤマト王権に貢納物(こうのうぶつ)(「ミツギ」)や労役(ろうえき)(「エダチ」)などを貢進する間接的な支配形態であった。国造は、王権が必要とする食料や物品の貢納を定期的に地域の特質に応じて割り当てられるほか、王宮内などで雑事や警護などに奉仕する文武の従者(「トモ」・「伴」)および侍女(采女(うねめ)や女嬬(にょじゅ))として仕える女性を差しだすなど、朝廷で必要とされる労働力(人的資源)を派遣・提供する。また馬や武器の調達さらに兵力の動員、大王や中央豪族、大王の命令を承り代行する「ミコトモチ」とよばれる使者や派遣将軍の地方巡行時における接待やさまざまな献上、さらには後述するような王権に物資を供給するために設定された農民集団(部民)や屯倉の提供と管理などに奉仕する義務を負っていた。

科野に関していえば、『日本書紀』雄略十一年十月条に「信濃直丁(つかえのよぼろ)」と「武蔵直丁」が雄略の朝倉宮に宿直(とのい)していたときに、雄略を「悪行の主(きみ)」と誹謗(ひぼう)したため鳥養部(とりかいべ)にさせられたという伝承があるが、これなどはヤマト王権による科野国造にたいする労働力の徴発を示す伝承として注目され、雄略朝のころから科野国造にたいして人や物の徴発が始まっていたとする理解を助ける。また、延喜(えんぎ)年間(九〇一~九二二)以前、平安初期に編さんされたものであるが、六世紀中葉から七世紀中ごろに実在した国造名を記すとされる『先代旧事本紀(せんだいくじほんぎ)』巻十「国造本紀」には、各国の国造のウジ名が列挙され、科野国造の名も見える。いっぽう、『隋書(ずいしょ)』東夷伝倭国条に「軍尼(くに)あり、一百二十人、中国の牧宰(ぼくさい)(土地を治める官)のごとし」とあるので、六世紀末から七世紀はじめの推古朝のころには、国造制はヤマト王権の地方支配の組織として全国的に展開しており、その成立は、五世紀末から六世紀にかけてのことと考えられている。

そして、国造など地方の有力豪族の子弟が「トモ」(伴)として朝廷に出仕することも制度化されたらしい。

当時、ヤマト王権の宮廷では、王に仕える「トモ」(伴)・「トモノヲ」(伴緒・伴男)という従者がおり、かれらを中央で統括するトモノミヤツコ(「伴造」)のもとで、種々の職務を分担していた(「トモ」制)。たとえば、王宮の殿舎・調度などを管理・運用する「トノモリ」(殿守)、殿舎の掃除をおこなう「カニモリ」(掃守)、清水や氷を調達する「モヒトリ」(水取)、食物を準備・調達する「カシハデ」(膳夫)など、内廷における職務に奉仕する人びと、大王の宮の雑役や警護をする「トモ」(舎人)や「ユゲイ」(靫負)がおり、それらを統括しておこなう畿内の有力豪族(伴造・上級伴造)のもとでその仕事に奉仕したのである。また、こうした「トモ」は地方の国造一族の子弟が出仕させられたため、各国造の領域内(「クニ」)には「トモ」の生活費を賄うための「部(べ)」(「部民(べのたみ)」・農民の集団)が朝廷所属の「部」として設定され、一族の特定の家が代々現地の管理者(下級伴造)となった。こうした「トモ」制は、ヤマト王権における職務を分担して掌握する組織であるが、その本質は、ヤマト王権成立当初から王権に隷属した大和・河内などのちの畿内周辺のさまざまな諸集団にたいして、王権の維持にかかわる諸役の奉仕を義務づけ、支配・隷属関係を維持・確認することにあったと考えられている。そして、ヤマト王権の支配が各地におよぶにつれて、こうした「トモ」制の原理が拡大され、国造制と結びつき、五世紀後半の雄略朝のころには、部民(べみん)制が全国的に成立し、各地の国造領域内にも「部」が設定されはじめると、しだいに国造の経済基盤を圧迫していったとされている。

部民制とは、大化前代のヤマト王権の支配組織であり、もとは朝鮮半島から渡来し当時の先端文化を身につけた技術者や技能者の集団を朝廷の「トモ」として組織するさいに、百済(くだら)の「部司(ぶし)」制の影響で「○○部」と表記されるようになったことに始まるとされている。これら特殊技能をもって朝廷(王宮)に仕えるいわゆる職業部にならい、朝廷や大王家、さらに中央の豪族によって支配をうけた人間の集団をも「部」というようになり、さまざまな種類の「部」が設定されるようになった。また、ヤマト王権では「クラヒト」(倉人)、「フヒト」(史)など「人制(ひとせい)」とよばれる官人組織の萌芽(ほうが)形態も見えるが、そうしたものにも、かれらの生活費を捻出するために食料などをまかなう農民集団(部)が各地に設定されていった。

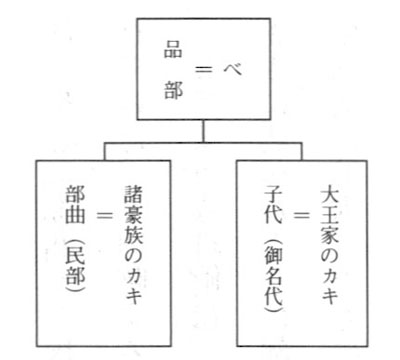

ところで、「部」には種々の部があり、当時の史料には「品部(しなべ)」・「部曲(かきべ)」・「民部(かきべ)」・「御名代(みなしろ)」・「子代(こしろ)」などさまざまな「部」が見え、それらが意味する概念については諸説があるが、一般にはつぎのように説明されることが多い。それは「部」を大別して、(A)ヤマト王権の朝廷がおいた「品部」と(B)大王家や豪族がおいた私有民(「部曲」)とに分ける理解である。つまり、(A)「品部」を、さらに(a)朝廷での政務や経済的な運営を円滑におこなうための職業部と、(b)王名や王宮・王子宮名がついた部で、地方におかれ、中央の官などに出仕して「トモ」(伴=下級官人)として働く国造の子弟の生活費をまかなうためにおかれた「御名代」(いわゆる「名代」)に分ける。また、(B)私有民も二つに分類し、(C)大王家のためにおかれた「子代」と(d)豪族の「部曲」(「民部」)に分ける理解である。すなわち、(A)朝廷の「品部」は、「ムラジ」(連)-「トモのミヤツコ」(伴造)-「モモアマリヤソのトモ」(百八十部)-「シナベ・シナジナのトモ」(品部)、というピラミッド型の政治組織の末端に位置づけられており、朝廷では大王にたいして臣下として直属し伝統的な職務を分掌する「負名氏(なおいのうじ)」に統括され、いっぽう、(B)私有民の(C)「子代」や(d)「部曲」(「民部」)は各地の農民集団で、それぞれの「部」の伴造や在地の国造にその管理かゆだねられていた、と理解する考えである。

このような理解は、古くからヤマト王権の朝廷に奉仕していた「部」には比較的よく当てはまる理解であるが、さきに述べたように部民制はもともとあった「トモ」制に百済の部司制などがからみ、国造制の展開などにより、全国的に拡大したものであるため、しだいにヤマト王権による(地方)支配組織として変質してゆく。とくに六世紀以降になると、部民制は、全体としてみると、諸豪族が所有する人間集団(「カキ」)によるヤマト王権(大王)への従属・奉仕の体制、朝廷の職務分掌の体制になると考えられている。つまり「品部」は朝廷の部にとどまらず、「種々の部」すなわち「部」一般をさすようになり、それらの「部」はいっぽうで諸豪族に率いられて朝廷に奉仕したので、豪族が所有する「部曲(かき)(カキ=民部)」と見なされるようになった。また「子代」は刑部(おさかべ)・春日部(かすかべ)・額田部(ぬかたべ)など王名や王宮号が付けられた部で、こうしたとくに王権や王族への直接的な帰属性が強く意識された「部」は大王家所有の「カキ」と観念されていたが、直接的にはそれぞれの「子代」も伴造によって管理・支配されていたので、「子代」の「部」も同様に諸豪族の「部曲」のようになっていったと理解されている。以下、このような部民制に関する理解をもとに科野の国造氏や善光寺平に設定された部民について具体的に述べる。