中大兄は、斉明が六六一年(斉明七年)に亡くなってからも、また六六三年の白村江の敗戦後も即位せず、皇太子のまま政治を執りおこなってきたが、六六七年(天智六年)、緊迫化する対外情勢をふまえ、戦略的な理由から、都を飛鳥地方から畿外(きがい)の地にある近江の大津(滋賀県大津市)に移し、翌年、ようやく正式に即位した。

しかし、畿内に勢力基盤をもつ豪族はこの遷都に不満をもっていた。また、六六九年に大化のクーデター以来政権を支えてきた内臣中臣鎌足が亡くなると、天智天皇と同母の皇太弟大海人皇子(おおあまのみこ)との関係も微妙なものとなった。六七一年(天智十年)正月に官制改革をおこなったさいに、伊賀(三重県)の国造家出身と思われる伊賀采女宅子娘(うねめやかこのいらつめ)が生んだ大友皇子を太政大臣に任命し、さらに数人の有力氏族出身者に補佐させた。太政大臣は天皇を助け、朝廷の政治を総括する官職と思われるが、これにより、皇太弟大海人の地位は不安定なものとなった。同年九月に天智が病み、十月には病状が悪化して、後継者問題が差し迫った懸案事項となった。『日本書紀』によれば、十月十七日、天智は大海人を病床に招き、「後事」をゆだねようとしたが、大海人は病気を理由に固辞し、「出家」すると称して、ただちに剃髪(ていはつ)し僧形となった。十九日、妃鸕野(うの)皇女(のちの持統(じとう)天皇)のほか、若干の舎人(とねり)や女嬬(にょじゅ)(下級の女官)など従者とともに大津京を出発した大海人は吉野山(奈良県吉野郡吉野町)に入った。こうした大海人の素早い行動を「虎に翼を着けて野に放つようなものだ」と評する人もいたと『日本書紀』は伝えている。

同年十二月三日、天智天皇が大津宮で亡くなり、半年ほど近江朝廷(大友皇子)側と吉野の大海人皇子側で情報戦がおこなわれるが、翌六七二年(天武元年、壬申)六月、大海人皇子は挙兵を決意し、二十二日、まず舎人の村国男依(むらくにのおより)・和珥部君手(わにべのきみて)・身毛広(むげのひろむ)の三人を三野(みの)国(岐阜県)に急行させ、「安八磨(あはちまの)(あはつま)郡(こおり)(評)(こおり)(ひょう)」にある大海人皇子の領地である「湯沐邑(ゆのむら)」の「令(うながし)」(管理者)に挙兵の趣旨を伝え、まず「安八磨郡(評)」の兵士を徴発し、三野国司の力を借りてさらに多くの兵を召集させ、「不破道(ふわのみち)」を封鎖するよう命じた。大海人自身は、二十四日、ひそかに吉野を出て、鸕野皇女と草壁・忍壁(おさかべ)両皇子、舎人二十余人、女嬬十余人を引き連れ、伊賀・伊勢をへて三野に向かった。二十六日、大海人は伊勢北部の朝明郡家(あさけぐうけ)(三重県三重郡朝日町ヵ)で、三野の兵三〇〇〇人を徴発し、近江に抜ける「不破道」の封鎖が完了したとの連絡をうけるとともに、高市皇子(たけちのみこ)を不破に派遣したほか、使者を派遣し、「東海の軍」と「東山の軍」を徴発した。そして、二十七日、大海人皇子が三野国の不破郡家(岐阜県不破郡垂井町)に到着したときには、尾張国司が二万人の兵を率いて郡家に集結していた。いっぽう、近江朝廷側も東国諸国に兵を募るが、使者が不破で大海人側に捕らえられたため、失敗に終わり、七月はじめには東国から駆けつけた兵は大海人皇子の指揮下に入った。

機先を制し不破を押さえた大海人側は、軍勢を二つに分かち、攻勢に転じた。ひとつは大和の飛鳥古京で大海人側に付いて挙兵し、飛鳥に駐留する近江朝廷軍と戦っていた大伴吹負(おおとものふけい)らを支援するため、伊勢をへて大和に派遣され、南から北上して大津京をめざす部隊であった。もうひとつは高市皇子が指揮をとり、不破から直接近江に入り、大津京を衝(つ)く部隊であった。戦闘の詳細については省略するが、七月に入り、大海人皇子軍は各地で勝利を収め、近江朝廷軍を撃退し、七月二十三日、高市皇子指揮下の軍が大津京に入り、大友皇子は退路を失い、自殺した、と『日本書紀』は伝える。

このように皇位継承をめぐる古代最大の内乱(壬申(じんしん)の乱)は大海人皇子側の勝利に終わったが、大海人皇子側の勝利には科野をふくむ東国の兵が大いに貢献した。

『日本書紀』によれば、この東海・東山の軍の募兵に関して、「山背部小田(やましろべのおだ)・安斗連阿加布(あとのむらじあかふ)らを遣わして、東海(うみつぢ)の軍(いくさ)を発(おこ)す。又稚桜部臣五百瀬(わかさくらべのおみいおせ)・土師連馬手(はじのむらじうまて)を遣わして、東山(やまのみち)の軍を発(おこ)す」とのみあり、具体的な地域名は不明である。しかし、七月の「箸陵(はしはか)(墓)」の戦いで活躍した「甲斐(かい)の勇者」は「東海」の軍として甲斐より動員された騎馬兵と考えられている。また、鎌倉末期に卜部兼方(うらべかねかた)が著した『釈日本紀(しゃくにほんぎ)』に引用される奈良時代から平安時代中期にかけて宮中でおこなわれた『日本書紀』の講読会の覚え書きである「(日本紀)私記」は、『日本書紀』の「東山の軍を発す」という記事に注釈し、従軍した舎人の安斗智徳(あとのちとこ)の「日記」には「信濃の兵を発(おこ)さしむ」と記されていることを引用している。したがって、動員された「東山の軍」の主力は科野の兵、おそらくは科野の騎馬兵であったことがわかる。「科野の兵」に関する記述はこれ以外に見えないが、『日本書紀』によれば「安八磨郡」の湯沐令(とうもくれい)(ゆのうながし)多品治(おおのほむじ)は、「安八磨(あはちま)(あはつま)郡」の兵を徴発するとともに、「国司等(くにのみこともちたち)」に経(ふ)れて諸軍を差発させたとあるので、湯沐令は、三野のほか、尾張以東の東海道諸国に派遣されていた「国司(宰)」に使者を派遣するとともに、科野以東の東山道諸国の「国司(宰)」にも直接使者を派遣して兵を徴発したと思われる。「国司」は「ミコトモチ」と読み、当時の表現では「国宰」と書いたらしい。

科野の場合、天智朝末期の「国司(宰)」の所在地(滞在地)は不明であるが、『長野県史』は大海人軍による募兵は科野の国司を通じて科野の国造や評司に参戦をよびかけたものと推定しており、一般に科野国造氏一族で三野国にもっとも近い伊奈評(のちの伊那郡)に居住していた金刺舎人氏が中心であったと考えられている。しかし、大海人皇子が吉野から東国に脱出するさいに、真っ先に舎人を派遣したのは、三野国司でも尾張国司でもなく、三野国安八磨評にあった湯沫邑の管理責任者(湯沐令)であったことに注意し、湯沫邑の存在とその果たした機能、およびその位置と交通路や当時の交通形態に注目すると、動員された「科野の兵」については別の解釈も可能となる。

湯沐とは、大化前代に后妃と皇子にあたえられていた私部(きさいべ)(きさきべ)や壬生部(みぶべ)に源流をもち、大化の改新によってそれらは廃止されるが、それにかわって皇后や皇太子に経済的基盤としてあたえられたものである。その名称の由来は、『漢書(かんじょ)』高帝紀下に見える「湯沐邑」の呼称により、もともとは天子諸侯の料地をいう。「養老禄令(ろくりょう)」に「中宮(ちゅうぐう)二千戸」とあり、『令集解(りょうのしゅうげ)』が引用する「古記(こき)」(大宝令の注釈書)は、「中宮湯沐」について、「調度に用うべきのみ」とする。また、令には東宮(皇太子)の湯沐の規定はないが、『延喜式』春宮坊式に「東宮湯沐二千戸」とあり、湯沐は食封(じきふ)と同じものとされている。令の規定では湯沐においては国司が徴税して中宮(皇后)や東宮に送ったが、大海人の湯沐では、「湯沐邑」と大海人との直接的なつながりが深く、徴収される封戸(ふこ)からの経済的収益(封物(ふもつ))は国司(国宰)を介さず、大海人皇子から直接派遣された「湯沐令」が徴収し、「湯沐邑」の農民は大海人に強い従属性を帯びるなど、大化前代の壬生部(乳部)の遺制を色濃くもった、いわば直轄地的な場所であり、大海人皇子の軍事的・経済的拠点であったと考えられている。

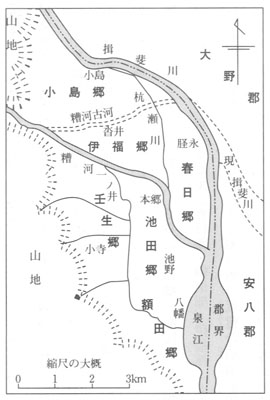

壬申紀に見える「湯沐邑」があった「安八磨評」の所在地は、古代の「安八磨郡」が池田郡もふくんでいた(池田郡は承和(じょうわ)四年〔八三七〕に安八郡より分郡して成立)ので、その範囲は現在の大垣市や安八郡安八町、さらに旧池田郡域の揖斐(いび)郡池田町をふくむかなり広い範囲であったとされている。このうちとくに池田郡には、『和名抄』によると壬生郷があり、さらに春日郷・額田(ぬかた)郷・伊福(いぶき)(いおき)郷などかつて皇后(大后)や皇子の養育にかかわって設定されたと思われる部民(春日部・額田部・伊福部〔五百木(いおき)部〕)の存在に関係のある郷名も見えることなどから、大海人皇子の湯沐の中心は池田山地の東麓(とうろく)の粕川(かすかわ)扇状地と推定されている。

なお、平成十年(一九九八)、奈良県高市(たかいち)郡明日香(あすか)村の飛鳥池遺跡から、表に「陽(湯ヵ)沐戸海部佐流(あまべさる)」、裏に「調」と書かれた天武期の木簡が出土し、大海人皇子を養育したのが大海(おおあま)氏であることから、尾張国海部(あま)評に「湯沐戸」があった可能性が指摘されている。海部評(郡)は尾張国南西部、現在の愛知県海部郡・津島市・名古屋市にあたるとされ、これは三野国安八磨評に隣接しており、もしそうだとすると大海人皇子の「湯沐邑」はさらに広大なものとなる。

ところで、「安八磨評(郡)」はこのほか、「味蜂間」や「安八」などと表記され、その読みは「アンパチ」・「アハチマ」・「アハチ」・「アハツマ」などと読まれるが、どうしてそのような呼称が付けられたか従来検討されていない。『日本書紀』の古い写本には「安八磨」に「アハツマ」という訓(よ)みが付いているので、「吾嬬(アガツマ)」が「アヅマ(東国・東)」となったように(『日本書紀』景行四十年十月条)、「アハツマ」も「アヅマ(東・東国)」に由来する地名と考えられる。つまり、おそらくその呼称は、「安八磨(あはつま)」の「湯沐」(壬生部)がもともと「アヅマ(東・東国)」の「湯沐」(壬生部)とよばれたことに由来するのではないかと推定される。「アヅマ(東・東国)」とは、ヤマト王権の人びとによって名づけられた呼称で、「ツマ」(端)すなわち辺境をさし、対応する呼称として「サツマ」(薩摩)があるという。古代の「アヅマ」にはその用法により、①三野・伊勢・伊賀をふくみそれより東をいう場合、②科野・駿河(するが)(静岡県)をふくんでそれより東をいう場合、③碓氷(うすい)峠・足柄(あしがら)峠より東をいう場合、の三種類があるといわれている。『日本書紀』の壬申紀では、大海人皇子の動きに関連して「東(あずま)に入らんとしたまう」「東国(あづま)に入りたまう」(六月二十四日条)などの表現があり、これらは①の意味で書かれている。

そこで注目されるのは、『日本書紀』皇極二年(六四三)十一月条に見える廐戸(うまやど)皇子(聖徳太子)の子山背大兄(やましろのおおえ)王家(上宮(じょうぐう)王家)一族滅亡事件に関する記事である。そのなかで、蘇我入鹿(いるか)らに斑鳩宮(いかるがのみや)を襲撃された山背大兄王が妃や子弟を率いて生駒山中に逃れたさいに付き従った三輪文屋(みわのふみや)が山背大兄王にたいして、「深草屯倉(ふかくさのみやけ)」に行き、そこから馬に乗って「東国(あづま)」に詣(いた)り、「乳部(みぶ)」を本拠地として、「師(いくさ)」(軍隊)を興こし、引き返して戦えば勝利は間違いありませんと勧告していることである。この記事から皇子と東国の「乳部(壬生部)」の軍事力との強いつながりがうかがえるほか、「深草屯倉」はのちの山背国紀伊郡深草郷(京都市伏見区)にあった屯倉であることから、近江をへて不破の道から三野以東の東国の「乳部(壬生部)」に行こうとしたことが考えられる。さらに、そこで軍を興してすぐ反撃して戦うためには地理的に大和からそれほど遠くの場所ではないと考えられることから、当時の人びとから見てすぐ思い浮かぶ「アヅマ(東・東国)」の「乳部(壬生部)」といえば、のちに大海人皇子の湯沐邑となった「アヅマ(アハツマ)」すなわち「安八磨」の「乳部(壬生部)」をさしたと思われる。三野国の池田山地東麓を中心におかれていた壬生部は、東国におかれた壬生部のなかでも位置的にいって大和にもっとも近くかつ要地にあったことから、ヤマト王権が東国に設定した壬生部のなかではもっとも重要で有名な壬生部であり、東国の壬生部の象徴的な存在であったと思われる。

さきに述べたように、善光寺平には固有の王名や王宮名の付いた子代(御名代)を統合して壬生部が設定された可能性が高く、壬生部は大化の改新後、皇親の封戸などに姿を変えながらもかつての遺制を残し、封主である皇子との私的な従属関係が保たれていたのではないかと想定される。また三野の壬生部と科野の壬生部は、「東国(あづま)」の「乳部(壬生部)」同士で深いつながりがあったと想定され、とくに湯沐邑の中心があったとされる池田山地車麓付近を律令制下には不破駅から大野駅に向かう東山道が通過していたことが推定されているが、このルートは壬申の乱当時はもちろん六世紀ごろから利用されていたと考えられている。さきに述べたように大化前代においてはさまざまな通行税の一種が徴収されていたらしいが、科野の壬生部から大和への往還の途中、同じ皇子に奉仕する壬生部であるということで、三野の壬生部で宿泊や食事さらには馬などの供給をうけていたことは十分想定できる。また、その途中の東山道沿いでも他に壬生部の存在が推定されることから、沿道の壬生部でも同様の供給を受けていたと思われる。

従来、壬申の乱で活躍した「科野の兵」は、科野では地理的にもっとも大和に近く、後期古墳の副葬品として馬具が多く出土することから、伊奈評に勢力をもった国造氏一族とされる金刺舎人氏が率いた騎兵ではないかと想定する意見が強い。だが、伊那谷のみならず善光寺平にも金刺舎人氏が勢力基盤をもち、馬具を出土する後期古墳や牧に適した土地が存在するなど、騎兵を供給できる素地があるので、壬申の乱では、ヤマト王権によって善光寺平に設定された壬生部や私部などの遺制を継承した封戸(ふこ)の農民やそれを管理した豪族も、「安八磨評」の「湯沐令」からの要請により大海人側に動員されたと考えられる。このように、壬申の乱は科野国全体に大きな影響をあたえた内乱だったのではないかと思われる。