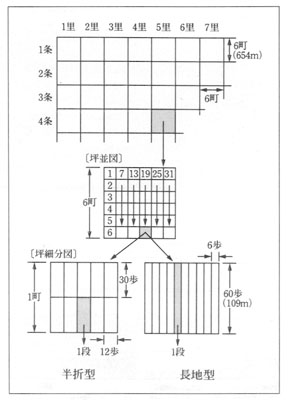

かつて、日本各地の平野や盆地のいたるところに、一町(約一〇九メートル)間隔で東西・南北の方向に農道や畔道(あぜみち)・用水路が整然と通る正方形の土地区画がみられた。その一町四方の正方形の土地区画を坪(つぼ)というが、その面積は一町(約一・二ヘクタール)で、内部は一〇等分されて一段ずつの耕地になっている場合がある。一〇等分の仕方には長地(ながち)型と半折(はおり)型がある(図17参照)。この坪を縦横に六つずつ集めた六町(六五四メートル)四方の大きな区画のなかに三六の坪があることになる。これを里(り)という。こうした地割の耕地を条里地割とか、条里耕地とよんできた。そして、こうした地表面にみえる条里地割は、かつて古代の律令(りつりょう)国家がおこなった班田収授(はんでんしゅうじゅ)制と密接不可分のもので、条里地割もこうした班田収授制の施行にともなって実施されたものとする考えかたが、これまでの一般的な考えかたであった。

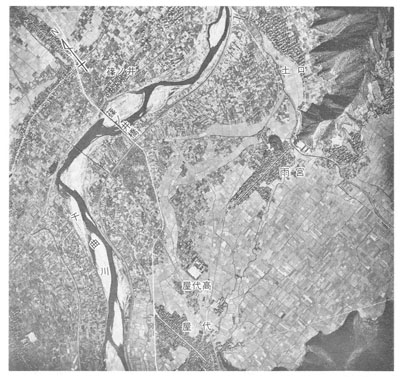

いっぽう、戦後の高度経済成長期の農地の宅地化や土地改良事業、とりわけ圃場(ほじょう)整備事業によって各地から条里地割が消えていった。こうした事態にたいし長野県教育委員会は総合学術調査団を組織し、昭和三十六年(一九六一)から昭和四十年にかけて更埴市雨宮に残る条里地割の発掘調査をおこなった。その結果、全国に先駆けて、地表面に残る条里地割の地下に平安時代前期(九世紀)の千曲川の洪水によって埋没した条里地割(埋没条里)が存在したことを明らかにした。これを契機に、地表面に残る条里地割(表面条里)が単純に古代の律令制の時代にまでさかのぼることができないことが全国各地で確認されるようになり、古代までさかのぼるものを条里遺構、それ以後の造成になるものを条里的遺構と、区別してよぶようになった。

条里遺構と条里的遺構の関係については、水田(条里遺跡)跡の発掘調査の成果をふまえ、条里地割が施行される以前に、先行して図面の上で条里が設定され(これを条里プランとよんでいる)、大地を碁盤(ごばん)の目のように区切る条里地割は、古代から中世の歴史的条件のなかで具体化したものとする考えかたが有力になっている。この考えかたでは、まず官道や官衙(かんが)などの立地計画とあわせて地域の開発プランがつくられる。いわば机上のプランが作成される段階があり、その後用水開発などとあわせて条里地割が施行されるというものである。じっさい、水田遺跡の発掘調査がすすみ、条里地割が平安時代以降に施行された事例も多く報告されている。のちに述べるように、県内の石川条里遺跡(篠ノ井石川)・川田条里遺跡(若穂川田)・更埴条里遺跡(更埴市雨宮)などでも発掘調査がおこなわれ、一部に先行した可能性があるものの、条里地割が全面的に施行されるのは平安時代(八世紀後半~九世紀初)になってからであることが知られるようになった。

地表面の条里的遺構は、ただちに古代の条里地割をそのまま継承するものということはできず、古代、中世、近世、近現代という歴史的変遷のなかで形成されてきた歴史的景観なのである。