七~八世紀ころの水田跡や、郡家(ぐうけ)などの官衙(かんが)の跡が考古学的に十分に検出されていないから、詳細は今後の研究にまつ必要があるが、右に述べてきたことをふまえながら、古代の善光寺平の開発過程についてまとめてみよう。

長野自動車道・上信越自動車道や北陸新幹線の発掘調査の結果、善光寺平で広範囲にわたって条里的区画による耕地開発が実施されたのは、平安時代(九世紀)に入ってからであることがわかった。この点から考えると、旧市街地の条里的地割についても、じっさいに条里的地割が施行されたのは、平安時代以降(八世紀末~九世紀はじめころ)のものと考えるのが妥当ではないかと思われる。ただし、全国的にみると、東山道(とうさんどう)などの官道が開かれるのは七世紀後半からであり、国・評・里という地方行政組織が整備されはじめるのも七世紀後半、とりわけ天武・持統朝(六七二~六九七)であるから、地域計画としての条里プランは七世紀後半から八世紀前半には存在していたと考えることができる。じっさい、川田条里遺跡では、奈良時代において古墳時代の水田区画と、条里的区画が併存していたことが指摘されている。このことは、奈良時代には条里プランが存在し、その一部がじっさいに条里区画として施行されていた可能性があることを意味している。

七世紀後半から末にかけて、国・評・里(のちの国・郡・里)の地方行政制度が整備され、畿内(きない)を中心とする七道が計画・施行された。国・評・里制下の善光寺平のようすについてはほとんど不明であるが、埴科郡と更級郡が一体的な関係にあり、埴科郡屋代郷(更埴市)周辺に埴科郡家とともに軍団やさらには初期の科野(しなの)国府がおかれた可能性が指摘されている。七世紀末から八世紀初頭ころに屋代遺跡群周辺に科野(信濃)国の国府ないしそれに相当する機関がおかれたものとすると、当初の官道(東山道ないし東山道支道)のルートはそれと無関係に設定されたとは考えにくい。平安時代の『延喜式(えんぎしき)』のルートは、麻績(おみ)(東筑摩郡麻績村)から更埴市八幡(やわた)をへて篠ノ井、犀川を渡って善光寺付近を通り、越後へと抜けるルートであったが、当初は千曲川右岸を通る官道ルートが存在していた可能性も考慮しなくてはならないだろう(図6)。

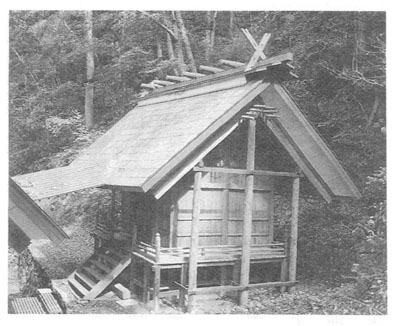

ところで、水内郡とりわけ芋井郷の地域には、水内郡家(評家)、その郡寺である善光寺のもととなるであろう寺院が存在したと考えられる。おそらく、この段階で水内郡家(評家)ないしそれに隣接した善光寺前身寺院(白鳳(はくほう)寺院)が基準となって、この地域(旧長野市街地)の条里プランが成立したものと思われる。現在の善光寺仁王門から東へ通じる「中道」のルートがそのひとつの基準となったものと推定することもできる。

その後、八世紀末から九世紀にかけて善光寺平全体の条里開発が進行し、その一環として旧長野市街地の条里的開発が飛躍的にすすんだものと思われる。東山道支道の駅家(うまや)とそのルートが『延喜式』に規定されたものとして定着したのもこの時期であろう。更埴条里遺跡や石川条里遺跡では、九世紀末の仁和年間の千曲川の洪水によると思われる砂層が条里水田をおおっており、九世紀末までには条里地割がじっさいに施行されていたことがわかる。この九世紀末の千曲川の洪水による条里水田の埋没という状況から、それが再開発されてその上に条里水田が復活したことは、川田条里遺跡で中世(鎌倉時代)の条里水田が平安時代の大畦を踏襲(とうしゅう)していることから読みとることができる。川田条里遺跡の地は、平安時代後期には長田御厨(ながたみくりや)(保科御厨)となっているから、御厨の成立を契機に再開発がおこなわれたものと思われる。

ただし、のちに述べるように、善光寺平の荘園が最初に発達する地域は、平野部ではなく、山間地の山寺やその周辺であった(第二編第一章第三節参照)。もっとも、条里施行地域にも荘園はみられる。若槻荘・太田荘・石川荘・四宮荘・今溝荘などであるが、そうした荘園の成立とその地域における条里水田との関係については今後の検討課題である。