建武二年八月下旬に、中先代の乱は一段落をみた。しかし、信濃国内では北条時行が鎌倉を占拠中の八月早々、佐久郡において時行に呼応する望月氏らによる反抗がみられた。翌九月以降も国内の北条氏方による争乱は継起し、翌年の三年(延元(えんげん)元、一三三六)半ばころまで断続して起きている。この間、足利尊氏は後醍醐天皇の帰京命令を無視して鎌倉に踏みとどまり、建武二年十月以降には建武新政府にたいして離叛(りはん)の姿勢をあらわにした。信濃国内の蜂起も、そうした情勢の推移に応じてその性格を変質させながら引き起こされている。

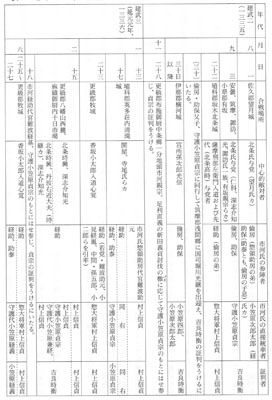

右に述べた期間に限定して信濃国内の戦闘を追ってみれば、表1のようになる。表は新政府、ついで足利方の軍事力としてみなされていた市河氏が、合戦の直接指揮者から証判(しょうはん)をうけ、後日の恩賞請求などのために備えた着到状および軍忠状(ぐんちゅうじょう)などのすべてについて整理した結果からなっている。この表1の項目中、「中心的敵対者」とは、市河氏が直接戦闘の相手とした北条氏に与同したものをさしている。それは北条高時一族(北条時興、丹波(たんば)氏)と北条得宗家被官の工藤氏一族の係累(けいるい)(薩摩(さつま)、有坂(ありさか)氏)のほか、諏訪氏一族と神氏一党(宮所(みやどころ)、関屋、寺尾の諸氏)および滋野氏一族(望月、香坂(こうさか)氏)などであった。

このうち北条時興は、建武二年六月に西園寺公宗とはかって計画した政府転覆が失敗したあと、消息を絶(た)っていたものである。それが翌三年二月、更級郡麻績御厨(おみのみくりゃ)内の十日市場(とおかいちば)(東筑摩郡麻績村)付近において、国衙在庁官人(ざいちょうかんじん)で北条氏とは被官関係にあった府中の深志介知光らとはかって蜂起したものにほかならない。この時興ら北条高時の一族以外の深志介知光、薩摩、宮所、香坂らの各氏は、鎌倉期に北条氏の庇護(ひご)をうけて信濃国内に地頭領主制を確立していた領主たちであった。

これら諸領主の反抗にたいして、それが北条時行の惹起した中先代の乱の再現となることを危惧(きぐ)した建武政府は、信濃守護の小笠原貞宗に加えて、建武二年五月以前に吉良時衡を、同九月ころには村上信貞(むらかみのぶさだ)をあいついで投人し、軍事力を強化して鎮圧にあたった。このなかで吉良時衡については、暦応(りゃくおう)三年(興国(こうこく)元、一三四〇)から康永(こうえい)二年(興国四、一三四三)のあいだ、守護代官としての職務を勤仕していた事績が認められる。その出自(しゅつじ)などについては不明な点を残しているが、足利氏一門中の吉良氏の系譜に属した武士ではないかと考えられている。

この時衡は、表1から知られるように、守護の小笠原氏が市河氏を率いて臨んだ合戦の軍忠状などに、証判を書き加える立場にいたものである。このことからみて時衡は守護代官の職責にあったものの、その職務のうちに一貫して守護小笠原氏の指揮監督と、市河氏ら守護指揮下の武士の戦功を認定する権限などを帯して、中央から派遣された武士であったことが想定される。また、村上信貞は更埴地方南部の坂木・村上両郷(坂城町)一帯を中心的な支配勢力地とし、東・北信地域の実勢を熟知していた領主であった。この関係から信貞は、新政府から「惣大将軍」の職掌名をもって任用され(『信史』⑤『市河文書』)、守護にたいして信濃国内の軍事指揮権全般にわたる主導的な行使をゆだねられていた武士ではなかったかと思われる。

右に述べた吉良、村上氏のほかに、新政府側の軍務にたずさわったものに国司の堀川光継がいた。前参議(さんぎ)の光継は、建武二年八月、中先代の乱が起こってまもなくに自害した国司清原氏の後任として信濃守に補任(ぶにん)され、翌九月に府中の国府に着任した。同年十一月ころ、光継は後醍醐天皇が鎌倉にいる尊氏・直義兄弟を討つために派遣した東山道軍に加わるという行動をとっている。十二月すえ、二〇〇〇余騎を率いた光継は、このころには足利氏方となっていた小笠原・村上氏らと、佐久郡大井荘の大井朝行(ともゆき)らがよる大井城(佐久市岩村田)に戦い、これを打ち破る働きをみせている。この合戦に光継が統率した軍勢の主体は、国司侍所が組織・編成していた信濃の国人たちであったと推測される。

建武政府は上述のように、信濃国内の北条氏与党の反乱などに対処するために、軍事指揮権をふくめた国務を管掌する「公家大将」とでもいうべき国司堀川光継のほかに、守護小笠原貞宗、守護代官吉良時衡、惣大将軍村上信貞を加えた都合(つごう)四人を、軍事関係の指揮者に任命して配備していたのであった。四人はともに国人領主を指揮する権限をあたえられて、国内平定の任に就いていたのである。

そうした立場にある守護貞宗らが統率した国人武士は、相当な数にのぼったに違いない。表1の時間的範囲内でいえば、市河氏のほかに高梨氏惣領の経頼、経頼の娘婿の高梨時綱、犬甘(いぬかい)、毛見(けみ)、殖(植)野の諸氏らが列挙される。市河氏は北条氏与党討伐の合戦に惣領の助房以下、一族庶子たちはもとよりのこと、村落に優越した地位を築いていた非血縁の上層民や一般の在家農民を動員して参陣した。このうち村落上層民は侍名字をもつ有姓者で若党(わかとう)として組織され、しばしば市河氏の代官を勤めるものがいた。特定の領主に付属して扶持(ふち)をうけていた下人などとは区別される在家農民のなかには、無姓ながらも中間(ちゅうげん)として軍勢のうちに組織されて戦陣に連(つら)なるものもいた。建武三年正月の更級郡牧城(信州新町)の戦いでは、市河経助か率いた軍勢中、若党の難波助元(なんばすけもと)は左手指を、小見経胤(おみつねたね)は右目をそれぞれ射られ、中間の小二郎は左足付け根を射抜かれ、孫五郎は足首を射られるという戦傷を負(お)っている。合戦における負傷が軍功・軍忠となって後日の恩賞、具体的には新領地給与による所領拡大などに結びつくものであってみれば、いきおい戦いは激戦とならざるを得なかったのである。

従卒者らの戦傷だけではない。当該合戦全体の統率者に軍忠状を提出して行賞を期待した国人武士においても矢傷を負い、あるいは重なる転戦によって疲労し、しばしばそうしたことが原因となって生命の危険にさらされることがあった。建武二年七月に蜂起した北条氏与党の討伐に活躍した市河助房の場合、翌三年正月の埴科郡英多(あがた)荘内清滝(きよたき)城(松代町)の攻撃にさいしては、若党の難波助元を代官にして参陣させている。助房が自分のかわりに代官を送ったのは、この清滝城における合戦前後に体調を崩(くず)したためであった。同四年(延元二、一三三七)四月に越後国頸城(くびき)地方一帯で起きた南朝方勢力との戦いには、助房は島田助朝(しまだすけとも)を代官に任じて派遣した。助房は島田氏を遣わした理由を、中風(ちゅうぶう)の所労により危急の事態におちいったためであると述べている。

このように各地における戦闘は、「戦場ニ命ヲ捨(すて)ル事、只是(ただこれ)子孫ノ後栄(こうえい)ヲ思フ故(ゆえ)也」(『太平記』巻第十四)とする考えを根底に置いて戦い抜かれた。合戦には、生命と引き換えにしてでも恩賞を得て所領を維持・拡大し、領主家一門を将来にわたって繁栄させたいとする期待がかけられていたのである。

中先代の乱の終息後、足利尊氏は後醍醐天皇の帰京命令に応じることなく鎌倉にとどまる姿勢を示したことから、建武二年十月以後、天皇と尊氏との関係は破局の状態となった。翌十一月、尊氏の弟直義は新田義貞誅伐(ちゅうばつ)と号して諸国の武士を募(つの)った。表1にみえるように、同月すえに更級郡布施御厨(ふせのみくりや)中条郷(篠ノ井)の一分地頭であった市河親宗が、直義からの新田義貞討伐の御教書(みきょうじょ)に接して、守護小笠原貞宗のもとにはせ参じたのはこのときのことである。ここに小笠原貞宗は、建武政府に任命されて以来の信濃守護職を引きつづき足利氏によって認知されるとともに、これ以前とは立場をかえて、足利方の守護として後醍醐天皇方に敵対する側(がわ)に身を置くことになった。表1から察知されるように、この守護貞宗にしたがった市河氏を統率下に置くことのあった村上信貞も、それゆえに反天皇方に立ち、建武新政の与党武士らと対立して戦うこととなった。

信濃国内の変移したこの政治情勢は、建武二年十一月、新田義貞が後醍醐天皇から尊氏追討命令をうけて出京し、東征にかかった以後により鮮明となる。このとき主力の新田勢は東海道を攻めくだり、弾正尹宮(だんじょういんのみや)を奉じた搦手(からめて)の軍勢は東山道を進撃した。前述したように、この東山道軍には信濃の国人らをしたがえた国司堀川光継の一軍が加わり、同年十二月すえに佐久郡大井荘で小笠原貞宗・村上信貞らと戦いを交えている。この合戦において小笠原・村上氏らは後醍醐政府から「朝敵人」とされており(『信史』⑤『忽那文書』)、明らかに足利氏側に立って戦っていたようすが確認される。

この情勢の変化により、諏訪、滋野氏一族ら北条氏に加担(かたん)していた勢力は、かつて天皇方であった小笠原、村上氏らが足利氏方となったこともあって、それと対抗していくうえからも天皇方に接近し、やがてはこれに与するという軌跡をたどることになる。このような国内の国人武士の去就を左右する状況が生まれていた時期、所領相論に直接裁決をくだす権限をもっていた新政府の最重要機関である雑訴決断所が、その機能を停止した。実質上、建武新政府による支配が終わったことを告げるものであった。それは新政府の成立当初より「武家公家、水火ノアラソヒ」(京大本『梅松論』)といわれたように、つねにその内部に公家・武家両権門の争いによる分裂の火種を抱(かか)えていた建武政権の崩壊であることを暗示していた。

こうした分裂を推進し建武新政を倒壊へと導いたのは、武家の棟梁(とうりょう)としての資格をもつ尊氏であった。尊氏は、前代の得宗権力にかわる武家政治の継続を求めて討幕に参加しながら、成立した天皇専制支配の前にないがしろにされていた多くの在地領主層の期待と願望を汲み取り、「武家」の立場から後醍醐天皇の建武政府に反撃を開始することにしたのである。