幕府にかわって鎌倉府が信濃国を管轄(かんかつ)するようになるのは、貞治(じょうじ)四年(正平(しょうへい)二十、一三六五)の初頭ころからである。同年二月、将軍足利義詮(よしあきら)は鎌倉御所(公方(くぼう))の足利基氏(もとうじ)にたいして、石清水(いわしみず)八幡宮法印永清が同宮法印尚清の遺領更級郡石清水八幡宮領小谷(おうな)荘(更埴市八幡付近一帯)を押領(おうりょう)することを停止(ちょうじ)させ、同社権別当(ごんのべっとう)了清に安堵(あんど)するよう命じていること。さらに同年秋に基氏は、高尾・茂木(もてぎ)氏ら関東の諸領主にたいして、近習の高師義(こうのもろよし)指揮下に信濃国内の南朝方を征討するよううながしていること。これらの諸事例は、信濃国が幕府による直接支配を離れて、鎌倉府の管轄下に組み入れられたことを示している。

信濃国を管轄した鎌倉府とは、足利尊氏(たかうじ)が貞和(じょうわ)五年(正平四、一三四九)に次子の基氏を鎌倉におき、関東の諸国を統治させるために創設した政庁である。その長である鎌倉御所のもとには、政務を統括する関東管領(かんれい)が設けられ、その下部に評定衆(ひょうじょうしゅう)・引付衆(ひきつけしゅう)・侍所(さむらいどころ)・政所(まんどころ)などの諸役所が組織されていた。鎌倉府の支配する分国(ぶんこく)は、基本的には相模(さがみ)・武蔵(むさし)・安房(あわ)・上総(かずさ)・下総(しもうさ)・常陸(ひたち)・上野(こうずけ)・下野(しもつけ)の関東八ヵ国に、甲斐(かい)・伊豆(いず)をあわせた一〇ヵ国であったとされている。

このような統治組織からなる鎌倉府は、貞治四年以前に二度ほど、信濃国を管轄下においた前史をもっていた。暦応(りゃくおう)二年(延元四、一三三九)から康永三年(興国五、一三四四)までの五年間と、観応(かんのう)二年(正平六、一三五一)四月のころである。どちらも信濃守護が不在のさいに、一時的に幕府の支配から鎌倉府の管轄へと編入されたものであった。

信濃国が鎌倉府の統轄下に組みこまれたことと関連して、犬懸(いぬがけ)家の上杉朝房(ともふさ)が鎌倉御所の基氏に推挙されて信濃守護に就任した。朝房の信濃守護在任は、貞治五年(正平二十一、一三六六)すえから永和(えいわ)三年(天授(てんじゅ)三、一三七七)半ばまでであった。その信濃守護在任期間中の応安元年(正平二十三、一三六八)九月、朝房は叔父で義父にあたる関東管領の山内(やものうち)家上杉憲顕(のりあき)が死没した直後に、憲顕の次男能憲(よしのり)とともに関東の一方(いっぽう)管領職に任じられている。

上杉朝房が信濃守護に就いた翌年の貞治六年(正平二十二、一三六七)四月すえ鎌倉御所の基氏が没して幼年の足利氏満(うじみつ)(幼名金王丸(こんのうまる))があとを継いだ。この世代交替の間隙(かんげき)に乗(じょう)ずるかのように、応安元年夏から秋にかけて、河越(かわごえ)・高坂(こうさか)の両氏を中心にして構成された南武蔵の平一揆(たいらいっき)と宇都宮氏綱(うつのみやうじつな)とが相呼応して蜂起(ほうき)した。関東管領の憲顕は幼主の鎌倉御所氏満を擁(よう)し、上杉氏一族や鎌倉府分国内の甲斐・信濃などの国人たちを動員して討伐(とうばつ)にあたった。このおり、高井郡志久見(しくみ)郷(栄村)の市河頼房(よりふさ)や同経高(つねたか)の代官難波茎房(なんばもとふさ)らは、信濃守護朝房の軍勢催促に応じて、六月の河越合戦から九月の宇都宮城攻略にいたる一連の戦闘に従軍した。頼房は武蔵府中(東京都府中市)に出陣した氏満の宿直(とのい)を勤め、宇都宮の合戦では左肩・右股(また)に矢疵(やきず)を負うという働きぶりを示し軍忠を立てている。

この関東における争乱が一段落した翌応安二年(正平二十四、一三六九)十月、御所氏満の命をうけた関東管領上杉朝房は、小山(おやま)・千葉・佐竹氏以下の関東勢数万の軍勢をもって、伊那谷の大河原(おおかわら)(下伊那郡大鹿村)に在陣する宗良(むねよし)親王を攻撃した。合戦は降雪と厳寒のために、矢軍(やいくさ)をもって終始したと伝えられる。翌三年二月には、朝房は畠山基国(はたけやまもとくに)とともに出陣して、前月に挙兵した南朝方の新田氏に与党する馬淵(まぶち)・中村氏らを武蔵国本田(埼玉県大里郡川本町)に一蹴(いっしゅう)し、さらに信濃に落ちのびてなおも抵抗をつづける馬淵氏らを攻略し、四月中旬にいたって鎌倉に帰陣するという転戦をかさねている。後者の合戦には、弟の上杉朝宗(ともむね)の出陣も見受けられた。

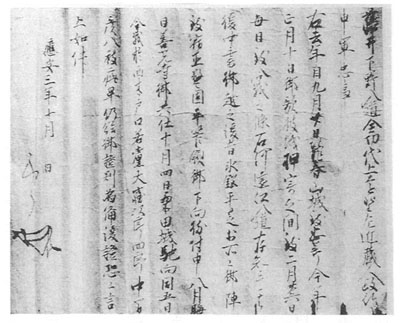

このように応安二、三年のあいだ、上杉朝房は南朝勢力の制圧のために奔走(ほんそう)していたが、こうした朝房の動静を具体的に裏づける一通の軍忠状が残されている。北海道幌泉(ほろいずみ)郡えりも町の工藤家が所蔵する『上遠野(かどの)文書』のなかの一通で、昭和六十一年(一九八六)に公開されて以来、広く知られるところとなった史料である。当該史料は応安三年(建徳元、一三七〇)十月に、藤井下野入道全切の代官上遠野左近蔵人(さこんくろうど)政行が、自身の忠節を上杉朝房に確認してもらうために作成したものである。

この軍忠状にいう藤井全切は下野の小山氏の一族で、陸奥(むつ)国菊多郡菊田(きくた)荘(福島県いわき市一帯)の地頭であり、また、その代官を勤めた上遠野政行は藤井氏から分出し、菊田荘内の上遠野郷を名字の地としていた一流とされている。血脈(けつみゃく)関係を共通にする両者は、ともに南奥羽の菊田荘に発展した国人領主であった。上遠野政行の作成した軍忠状の本文全体は、つぎのような内容からなっている。

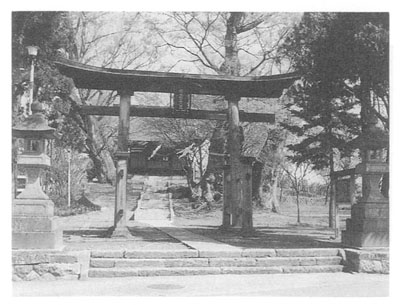

藤井全切の代官である私こと上遠野政行は、去年、応安二年九月二十日より高井郡内の春山城に籠城(ろうじょう)して忠節を励んでおりましたところ、今年、応安三年正月十日に敵が春山城に押し寄せてきたため、翌二月二十六日までのあいだ、連日にわたって合戦をつづけました。このことにつきましては、いっしょに戦った石河遠江(とおとうみ)入道が確認いたしております。その後、中書(ちゅうしょ)(中務少輔の唐名)の上杉朝宗様が当地にお越しになられてからは、更級郡氷鉋(ひがな)や水内郡平芝(ひらしば)のそれぞれのご陣所において、宿直・警固(けいご)をいたしました。そして、関東一方管領の任にある上杉朝房様の下向をお待ち申し上げ、八月晦日(みそか)の日には善光寺へお供つかまつりました。ついで十月四日には水内郡内の栗田城に攻め寄せ、翌五日の西木戸口における戦いにさいしましては、私どもの若党(わかとう)の大窪次郎四郎と中間(ちゅげん)の彦八が戦傷を負いました。つきましては朝房様のご証判(しょうはん)を頂戴して、のちの証拠に備えたいものと存じ、ここに上申(じょうしん)いたす次第です。

このように軍忠状には、応安二年九月以前に上遠野政行が藤井全切の代官として信濃に出陣し、春山城に立てこもって以降、翌年十月にいたるまでのほぼ一年のあいだ、政行自身の関係した戦闘と軍忠に関する活動のようすが、時間的経過にしたがって詳細に記述されている。いま、軍忠状の内容を同状に記載されている地名を中心にして順次追ってみれば、つぎのように説明することができよう。

上遠野政行が信濃に出陣して約五ヵ月ほど籠城し、そのあいだ敵との交戦を一ヵ月余りつづけた春山城(若穂綿内)。上杉朝房の弟朝宗が出陣したことにより、政行が宿直、警固を勤めた氷鉋(更北稲里町・川中島町)と、当時、守護所がおかれていたと推測される平芝(安茂里)。関東管領の朝房が参陣したことから、朝房の供奉(ぐぶ)をした善光寺。および政行らが攻撃して合戦となり、若党・中間二人の戦傷者を出した栗田氏の居館を兼ねた栗田城(芹田栗田)、等々となる。注目されるのは軍忠状に記された地名のすべてが、現長野市域に比定されることである。このことは、応安二年の冬から翌三年にかけて、上杉則房が出陣して対戦した信濃国内における南朝方の蜂起は、大河原のある伊那谷方面のみにとどまらず、善光寺平一帯にまでおよんでいた実情を直截(ちょうくさい)に物語っているといえよう。

これらの地名のうち春山城は、高井郡井上郷(須坂市)による井上氏庶家・小柳井上氏の居城であったところから、井上氏は関東管領兼信濃守護である上杉朝房方に属したことが知られる。これにたいして村上氏一族の栗田氏は、本宗家の村上氏の勢力を背景にして上杉氏と対立したことが考えられる。栗田氏は文和(ぶんな)四年(正平十、一三五五)の桔梗(ききょう)ヶ原(塩尻市)の合戦には宗良親王方として、その当時信濃守護職に就いていた小笠原長基(ながもと)と交戦した経歴をもつ領主であった。そのうえ同氏居館の栗田城は、守護所が設置されていたと考えられる平芝の近くにあったために、上杉朝房の攻撃対象にされたものと思われる。

ところで軍忠状の文面からは、政行が属した上杉方は高井郡内の春山城から西進して千曲川を越え、犀川南岸に位置する川中島方面の氷鉋に進出し、犀川を渡河して守護方の城館地であったと推定される平芝の地に入り、そこから善光寺にいたってのち、善光寺の近くに居館を構える栗田氏の攻略に着手したという行程が読みとれる。上杉軍は川中島北端部の犀川沿いに兵力を展開させ、善光寺に向けて進攻を果たしていたのである。上杉勢がこうした軍旅上の経路をとったのは、千曲川東岸沿いの埴科郡内には、倉科荘の加納地であった屋代四ヵ村(更埴市屋代一帯)内の地頭屋代氏、同上の村と隣接する雨宮(あめのみや)郷内の雨宮、生仁(なまに)氏、英多荘(あがたのしょう)(松代町)内の清野(きよの)、西条(にしじょう)、東条(ひがしじょう)の諸氏という、村上氏支族と目(もく)される領主が割拠(かっきょ)していたためとみられる(『松代町史』上巻)。これら村上氏の系譜に連なる領主層の勢威は、千曲川を越えて犀川南岸の川中島北部方面に伸張しつつあったことが推察される。そうしたなか村上氏および村上氏の一類は、南朝勢力に加担した経緯をもつ村上氏支族の栗田氏などを介して国内の南朝方と連係し、今回の南朝方蜂起を契機にして攻勢を強めていたのである。

こうした点からすれば、軍忠状の冒頭に記されている春山城への敵の襲来とは、同城が千曲川東岸地域に位置していたことからみて、村上氏勢力による攻撃であったことが想定される。いっぽう、軍忠状の末尾にいう上遠野政行ら上杉軍による村上氏一族の栗田氏への攻撃とは、善光寺の周辺から、攻勢を強める村上氏勢力の一掃を目的にしておこなわれた戦いであったといえよう。とくに後者の栗田城攻めは、信濃守護上杉氏が分国信濃の支配を確立させていくうえで、村上氏一族の栗田氏を制圧して信濃有数の都市域を形成していた善光寺一帯を完全に押さえるためには、かならずや実行されねばならない課題でもあったのである。いずれにしても村上氏の動向は、信濃守護の分国支配にとって無視できないことがらとして浮上してきたことはたしかなことであった。

他方、上杉朝房の信濃統治やその立場のありようなどについては、朝房は先にふれたように応安三年四月、武蔵・信濃方面の転戦を終えて鎌倉に帰陣してから数ヵ月後、当軍忠状にいう善光寺を訪れる八月までのあいだ、弟の朝宗を信濃国に派遣して軍勢の統率にあたらせていたこと。また、同年六月、朝房は鎌倉御所氏満の命を奉じて、藤井全切に同人の本知行地(旧領地)であった水内郡常岩(とこいわ)(ときわ)御牧南条(飯山市)のうちの諸郷村を安堵し、十月にいたって朝房は守護の立場から全切にたいして、この地の遵行(じゅんぎょう)を「代官」に命じた旨を告げていること(『信史』⑥『上遠野文書』)。これらのことなどから、関東一方管領として多忙であった信濃守護の朝房は、弟朝宗や守護代をもって、軍事や所務(しょむ)などの面にわたる信濃支配の職責を果たしていたことが知られる。

このような朝房ではあったが、応安二年の冬、御所氏満の命を体(たい)した朝房は関東の諸勢を率いて、宗良親王以下の信濃の南朝勢力を攻撃した事例から察知されるように、南朝勢力の平定にあたっては関東管領としての側面を色濃くしていた。上遠野政行が軍忠状に朝房のことを「管領」と表記していることは、南朝方の攻略に関しては朝房の兼務していた信濃守護としての立場よりも、鎌倉府管轄下の信濃国を統治する鎌倉御所の管領として認識されていたことを示している。それはすでに貞治四年の秋、鎌倉御所の基氏が関東の国人たちに信濃国内の南朝方討伐を命令して以来、鎌倉府がとっていた姿勢の延長上にあるものであった。朝房は関東一方管領としての立場から藤井、上遠野氏らの南奥羽の国人を掌握して、善光寺平に蜂起した南朝勢力の討伐に臨んでいたのである。

こうした鎌倉府および上杉朝房の統治支配が信濃国内に浸透したこともあって、この応安三年の上遠野政行軍忠状以後、宗良親王とその与党からなる南朝方の反乱を伝える史料は残されていない。親王は長期にわたる大河原滞在にもかかわらず、信濃国内の南朝勢力を糾合(きゅうごう)して反幕府行動のための組織的な基盤を剔出することができ得ないままに、その活動を後退させ終結させざるを得なかったのである。