小笠原長秀は大井光矩の館で信濃守護職を安堵した将軍の御教書(みきょうじょ)を披露(ひろう)し、光矩と信濃一国の統治に関する相談を終えたあと、分国信濃の支配を開始した。これ以降、大塔(おおとう)合戦が終息するまでの経緯を伝える基本的な史料としては、守護長秀に属して参戦した市河頼房に関係する二通の『市河文書』、戦場の名を冠した在地性の濃厚な軍記ものと評される『大塔物語』と、これとは異本の関係にある『信州大塔軍記』などがあげられる。

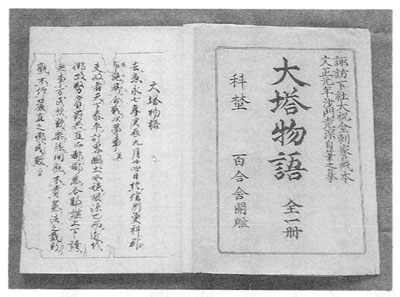

このうち軍記ものほんらいの形態を具備しているとの評価をもつ『大塔物語』は、合戦後半世紀余りをへた文正(ぶんしょう)元年(一四六六)に、堯深法師(ぎょうしんほうし)が諏訪上社栗林五日市場(いつかいちば)(茅野市)で書写したものといわれ、高い信憑性(しんぴょうせい)を得ている。他方、享禄(きょうろく)二年(一五二九)に叙述されたとも推定される『信州大塔軍記』は、合戦に関する物語性や唱導(しょうどう)性を排し、あくまで合戦自体を中心にして実録風に叙述した歴史記録様(よう)の構成を特色としている。以下にはこの『大塔物語』と『市河文書』をもとにして、適宜(てきぎ)、『信州大塔軍記』の叙述を参照しながら、合戦の全容について見てみることにしよう。

守護の長秀は本格的に分国支配をおこなうために、同じ源姓で同格の家柄と認める村上満信(みつのぶ)には、とくに使節を立てて統治への協力かたを要請(ようせい)した。そのほかの伴野(ともの)・平賀(ひらが)・田口・海野(うんの)・望月氏ら佐久郡の国人や、井上・高梨・須田(すだ)氏ら高井郡の国人など、あらかたの国人領主には使者をもって「一国成敗の趣(おもむき)」を伝達した。

長秀からの布令をうけて、村上・高梨氏以下おおかたの国人は、長秀が将軍家の命令を奉じていることもあって、消極的ながらも長秀の統治を受け入れる意向を示した。しかし、禰津(ねつ)・春日(かすが)・香坂(こうさか)氏らの滋野(しげの)氏一族から分派した庶子家を主体にして、これに安曇郡の仁科(にしな)氏一党や村上氏一族の栗田氏らを加えて地縁的に結合した構成をとる大文字(だいもんじ)一揆は異なる態度をとった。これら中小の国人領主によって構成された一揆は、観応(かんのう)の擾乱(じょうらん)以来父子代々にわたって小笠原氏とは「故敵(こてき)・当敵(とうてき)」のあいだがらであることを理由に、長秀の支配には服しかねるとして、内々に幕府に別の守護人の任命を願う評議をめぐらした。

在地の冷ややかな対応をよそに、応永七年八月、長秀は吉日を選び一族・郎党二百余騎をしたがえて、大井氏のもとから善光寺に打ち入った。既述のように善光寺の近辺には、国府の支庁である後庁と守護所とがおかれ、また、善光寺には「挙国貴賤老若(きょこくきせんろうにゃく)となく、千里を遠しとせずして、帰する者市(いち)の如(ごと)く、歳々絶えず」といわれたように(『信史』⑦『空華集(くうげしゅう)』)、善光寺如来に帰依(きえ)する多くの人が訪れる門前町が形成されていた。長秀の善光寺入りは、このような信濃有数の政治、経済および宗教の中心的な要地であった善光寺において、一国支配の開始とその姿勢を広く明らかにする意図からなされたものであった。

長秀の善光寺参向のようすは、「上方出御(しゅつぎょ)の粧(よそおい)」と見まごうばかりの贅(ぜい)をこらしたものであった。華麗な行列は、善光寺の南大門や蒼花(すすはな)(裾花)川の自然堤防上の高畠周辺(問御所付近)に群集した、さまざまな身分からなる見物人たちを驚嘆させるのに十分であった。こうして善光寺入りを果たした長秀ではあったが、そのころの善光寺は、応安三年(正平二十五、一三七〇)四月ころに全焼したものを、至徳三年(元中三、一三八六)までに多宝塔を残して、本堂以下の堂舎が再建をみたという時期にあたっていた(坂井衡平『善光寺史』下)。長秀は、再建・復興に向かいつつある新装の堂舎が立ちならぶ善光寺に、都風(みやこふう)のきらびやかな行列を仕立てて入部したのである。

この長秀の「巍々蕩々(ぎぎとうとう)として、綺羅(きら)天に耀(かがや)く」と表現された行列のよそおいは、さながら八年前の明徳三年に、将軍足利義満が執りおこなった京都相国寺の落慶供養会(くようえ)を彷彿(ほうふつ)させるものがあった。この供養会は、南北朝合一を目前に控(ひか)えた相国寺の開創者義満が、公武にわたって確立した専制権力の威勢を誇示する盛儀であったともいわれている。長秀はこの相国寺落慶供養に、随兵役として勤仕した経験をもっていた。守護長秀の華麗な行列を組んでの善光寺入りは、将軍義満が専制権力を誇示するためにおこなった相国寺供養会にならって、復興された善光寺を相国寺のかわりに見立てて、守護権力を顕示(けんじ)するために巧みに利用したものであったと思われる。長秀の行列は、長秀が組織し統制する対象とした国人武土層以下に、幕府権力を背景にした守護の権威を見せつけ、誇示する意図から演出された一儀式にはかならなかったといえよう。

善光寺に落ち着いた長秀はまず奉行人を定め、守護ほんらいの行政官としての仕事を開始した。長秀は大犯(たいぼん)三ヵ条を基準にして、その主旨に沿った押し買い・乱暴狼藉(ろうぜき)・牛馬の放し飼い・早馬等々を禁じた制札(せいさつ)を立て、慣例にもとづいた守護の政務を執行した。この間、長秀に伺候(しこう)するために多くの国人が参集したが、かれらと対面した長秀の態度は、「紐(ひも)を結ばず、扇をも帯(たい)せず、増(ま)して一献(いっこん)の沙汰(さた)にも及(およ)ばず」という、守護の権威を笠に着た礼を失した尊大なふるまいようであった。この傲慢無礼(ごうまんぶれい)な長秀の態度は、国人たちの反感を買うことになった。

このおり、当初から長秀の信濃守護職をきらっていた大文字一揆勢は、改めて水内郡窪寺(くぼでら)(安茂里)に集まり、長秀にたいしてとるべき態度を相談した。評議は意見が区々に分かれて、容易に決定をみなかった。意見のひとつは、長秀は幕府の補任をうけて入国した守護であるから、これに伺候しないことは将軍家をないがしろにすることになる。それゆえひとまず対面をとげることにし、その後、長秀が定められた守護役以外の非法をおこない、自分たちの知行地を侵害するようなことがあれば、そのときは合戦になってもやむをえないとする穏便(おんびん)な主張であった。これとは反対に、小笠原氏とは父子代々の敵対関係にあるゆえに、長秀の管国支配を許せばその圧迫をうけて合戦となることは必定であるとの考えから、長秀との対面は無用であるとする強硬な見解も噴出した。

けっきょく大文字一揆勢は前者の穏便論にしたがって対面することに決し、長秀にたいして丁重な礼をとった。このように一揆勢は、守護の長秀には反発や反感を示したものの、反幕府的な態度を示すことなく、幕府に直接結びつく姿勢をとっていたことに注意される。長秀は一国規模の支配が可能となった思いに、ようやく愁眉(しゅうび)を開くことができたのであった。

そうしたなか、在地では秋の収穫期を迎えていた八月下旬、一国支配にめどがついた長秀は、村上満信が領主支配を広く展開させていた川中島平に守護使節を入部させた。村上氏は長秀が守護として再入国したとき以来、その処遇にもっとも意を払っていた北信濃きっての有力国人である。こともあろうに長秀は、この村上氏にたいし非分の押領地との理由をもって同氏の所領拡大に制約を加え、あるいは守護諸役の賦課(ふか)・徴集などを口実にして、所務沙汰の介入をはかったのである。長秀には有力国人である村上氏をおさえることができさえすれば、信濃一国の支配は容易に達成できるとの思惑があったように思われる。

長秀にとって国人の所領地への守護使派遣は、幕府が守護に認めていた使節遵行(しせつじゅんぎょう)、徴税の両権限を実地に移したことにすぎなかったが、国人領主側の受け止めかたは違っていた。国人領主にとっては、長秀が守護の権限にこと寄せて国人領主の「譜代相伝(ふだいそうでん)の私領」に守護使を入れて所務沙汰をおこなうことは、国人の私領地を侵(おか)し、そこに形成されていた既得権益をも否定するという事態を招きかねないことを意味していた。それは、また、守護職の法理に背反(はいはん)した、いわれのない「強儀(ごうぎ)」以外のなにものでもなかった。このことはひとり村上氏のみに関係する問題ではなく、ほかの国人武士たちにも共通することがらでもあった。

守護の長秀によって、私領支配地の維持・保全がおびやかされる危機に直面した国人層は、村上満信に「同心合力」し(『信史』⑦『市河文書』)、一致して所々の国人私領地に入部した守護使を追い立て、討ち果たすなどして、守護権力の排除に乗りだした。このとき村上氏に同調し加勢した中心勢力には、小笠原氏とは年来の宿敵関係にあった大文字一揆勢と佐久三家(禰津・望月・海野氏)のほかに、善光寺の東北部一帯に一族や給人の所領を多く散在させていた高梨朝高とその一党があった。

こうして反守護の闘争を目的に共同した行動をとる「国一揆(くにいっき)」が形成され、「弓矢の手合せ、国忿劇(そうげき)の始」めとなる争乱が開始されることとなったのである。