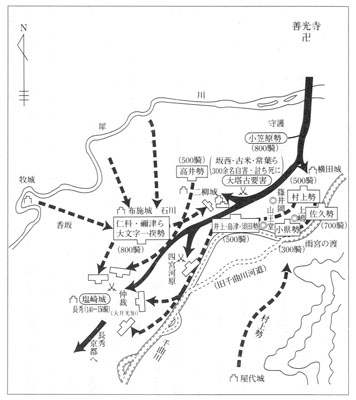

応永七年九月三日、国一揆の中心である村上満信は強訴(ごうそ)の兵をあげ、埴科郡屋代城(更埴市屋代)を出て篠井岡(篠ノ井)に五〇〇余騎の軍をすすめた。満信にしたがった武士のなかには、千田讃岐守(せんださぬきのかみ)信頼、風間宮内少輔(かざまくないしょうゆう)ら善光寺周辺の在地領主がいた。このうち千田信頼は村上氏の支族で、守護所がおかれていた漆田地籍とはほど近い地点にある、善光寺膝下(しっか)の水内郡千田荘(芹田上・下千田)の地頭であった。このように攻勢を強める村上氏勢力の一類が、長秀のいる善光寺の周辺にみられる事情などをも考慮して、長秀は満信の当知行地が広がる川中島平に積極的に打って出ることにした。九月十日、長秀は小笠原氏一族と伊那地方の軍勢を主力にした八〇〇騎余りを率いて、善光寺を出立した。長秀軍は、千曲川の渡河地点に位置した弟政康の所領地更級郡小島田(おしまだ)郷(更北小島田町・松代町小島田)をよそにして、川中島の横田郷(篠ノ井横田)に陣を構えた。

村上氏に加担する国人領主らも軍勢を出した。伴野・平賀・望月・田口氏以下の佐久勢七〇〇余騎は、一隊となって上嶋(うえしま)(更埴市雨宮付近)に陣をとった。海野幸義とその一族を中核とした小県勢三〇〇余騎は山王堂(さんのうどう)(篠ノ井)に、高梨朝高とその一族庶子に草間・木島らの被官を加えた高井勢五〇〇余騎は二柳(ふたつやなぎ)(篠ノ井二ッ柳)に布陣した。井上光頼・島津国忠・須田の諸氏らからなる水内・高井勢五〇〇余騎は千曲川の河辺に、大文字一揆勢の八〇〇余騎は更級郡布施(ふせ)城を背後にして芳田崎(ほうださき)の石川(篠ノ井石川)にと、それぞれ陣をしいた。おおよそ四〇〇〇余騎にも達しようかという反守護の国一揆勢は、一一手に分かれて長秀軍を包囲する陣形をとった。

彼我の兵力が五分の一そこそこで、きわめて不利な状況にあることを知った長秀は、一族の守護代赤沢秀国が支配する更級郡四宮荘内の塩崎城(白助(しらすけ)城とも、篠ノ井塩崎)に籠城することに決した。二十四日の払暁(ふつぎょう)、長秀軍は横田の陣を撤収(てっしゅう)して、塩崎城に向けて移動を開始した。塩崎城のある四宮荘は、応永七年当時には小笠原氏一族の赤沢氏が一円にわたって領知するところとなっていた(『塩崎村史』ほか)。長秀は四面楚歌(しめんそか)の状態におちいった状況を一族が所持する所領内で盛りかえし、国一揆勢との対決をはかろうとしたのである。

夜の白(しら)むころ村上氏旗下の千田信頼は、塩崎城をさして移動中の長秀軍をみて追撃にかかり、四宮河原で戦闘を交えた。ここに守護小笠原軍と、国一揆勢とによる戦端(せんたん)が開かれた。長秀の叔父坂西長国(ばんざいながくに)を将とする小笠原勢は、奮戦して千田軍を撃退した。ついで新手(あらて)の村上満信軍と佐久勢が一手となって攻撃を加えたが、小笠原勢は必死に反撃してこれを退却させた。ようやくにして長秀以下が一息ついたところを襲った海野幸義らの小県勢にたいしては、長秀の馬廻(うままわり)衆一五〇余騎ばかりからなる曼荼羅(まんだら)一揆が応戦して、千曲川の河中へと追い落とすことに成功した。

三度の戦いに勝利を収めた小笠原勢ではあったが、あいつぐ一揆軍の攻撃をうけて数百の軍兵を失い、長秀自身も戦傷を負ったために、塩崎城への入城を急いだ。そうしたところに、高梨朝高と井上・島津・須田氏らの高井・水内勢とが一隊となった襲撃がみられた。このときは坂西長国が朝高の嫡子橡原(ちゃくしくぬぎはら)次郎を討ちとるという奮戦もあって、これを撃退することができた。しかし、この高梨勢の攻撃をかわしたのもつかの間、大文字一揆勢と、これに態勢を立て直した村上・高梨・海野・須田氏らの諸勢力が加わった国一揆勢による総攻撃がおこなわれた。圧倒的な兵力数を有する一揆勢の攻撃を前にして小笠原勢は兵力を二分され、長秀は「半死半生」の兵百四、五十とともにようようにして塩崎城に入ることができたものの、分断された坂西長国以下残余の兵三〇〇余りは、やむをえず「大塔の古要害」へ駆けこむはめに追いやられた。このとき塩崎城に入城できなかった一隊に、長秀の守護代を勤めていた小笠原氏一族の櫛置(木)清忠がいた。清忠は市河相房の甥頼重をしたがえて、二柳城に立てこもり国一揆勢と戦った(『信史』⑦『市河文書』)。

大塔の古城にのがれた坂西氏らは、急ごしらえの鹿垣(ししがき)・塀(へい)・築地(ついじ)・堀・櫓(やぐら)などを設けて防備を固め、援軍を待った。しかし、古城は諏訪勢や大文字一揆勢に取り囲まれて補給を断たれ、塩崎城からの救援も期待できないままに孤立無援(こりつむえん)の状態となった。初冬を迎えた「霜寒」のなか、兵糧を欠いた籠城は十月十七日まで二〇日余りつづけられた。城内では動員されていた農民出の雑兵が兵馬を刺し殺して生肉を食べ、飢えをしのぐという惨状(さんじょう)を呈した。こうして十七日の夜、きびしい夜寒(よさむ)と飢えに力尽きた小笠原勢は、最後の一戦を求めて城外に切って出、「侍名字(さむらいみょうじ)三百余人」全員は自害あるいは討ち死にして果て、「雑人」の多くが戦死をとげた。

この自害や討ち死にした侍名字のなかには、自身の支配する善光寺周辺の郷村名を自分の姓とした布施兵庫助(ひょうごのすけ)、宇木(うき)・中島・駒沢(こまざわ)・荒屋(あらや)・稲富源四郎・島津大蔵・和田太郎らの諸氏がふくまれていた。これらの地侍クラスの小領主層のうち、和田氏が基盤地としていた和田郷は、高井勢を率いていた高梨惣領家の朝高が支配する所領地であったし、中島、駒沢の各氏が所領としていた中島郷、駒沢郷は、それぞれ高梨氏一族の高梨彦五郎、同昌頼らが現実に所領支配をおこなっていた当知行の地でもあった(以上『信史』⑦『高梨文書』)。そうした政治地理的な制約下にあった和田氏以下の領主らは、自己の所領経営を維持し権益を確保していくために、高梨氏による支配を避けて守護長秀の組織下に属すという、自立的な行動をとっていたことが知られる。他方、島津大蔵については反守護方の島津国忠とは一門関係にあったが、一族内の個々が自立して支配地の確保をはかっていた事情から、相互に対立する立場をとったことが考えられる。島津氏一門が一個の戦闘集団としてまとまりを欠く分裂した状況は、惣領制的な族縁結合の変質がもたらした結果にほかならない。

大塔の古城塞(こじょうさい)を攻略した国一揆の全軍は、長秀以下がこもる塩崎城に押し寄せた。城中には百四、五十の将兵がいたが、これまでの合戦でほとんどのものが傷つき、戦う余力もないありさまであった。長秀の滅亡は、時間の問題となった。このときまで「子細(しさい)あるに依(よ)り」として長秀の救援要請にも耳を貸さず、事態を静観していた一門の大井光矩が仲裁に立った。光矩は五〇〇余騎を率いて小県郡丸子の里(丸子町)に駐屯していたが、その立場には微妙なものがあった。反守護方である大文字一揆勢の落合(おちあい)・小田切(おたぎり)・香坂氏らの本貫地(ほんかんち)や佐久勢の田口氏の所領が、光矩の領主支配地であった佐久郡大井荘内に散在していたために(『佐久市志』歴史編(二))、光矩はかれらとの関係をむげに断つわけにはいかなかったのである。たとえ小笠原氏一門であったにしても、国一揆勢の一員でもあった光矩の立場からすれば、安易に守護の長秀を支援することはできるものではなかった。

光矩は国一揆勢の盟主である村上満信と談合して和議をととのえ、塩崎城の包囲を解かせた。かろうじて全滅のうき目を免れた長秀は、二ヵ月ほど前のはなやかな善光寺入りのときとは打って変わり、悄然(しょうぜん)と京都をさして落ちていった。大井、村上両氏のあいだでおこなわれた、和議の詳細については不明である。合戦後、村上・大文字一揆勢が幕府に提出した連署注進状によれば、長秀の守護職権を越えた所務沙汰などにおよぶ統治行為を忌避(きひ)した国人勢が、幕府にたいしてその権力を尊重する態度を示しつつ、長秀にかわる新守護の派遣を求めたことが知られる。和議の中心的な案件は、守護長秀の更迭に関係することがらであったと考えられる。事実、合戦後の翌応永八年(一四〇一)二月、長秀は信濃守護職を解任され、元信濃守護の斯波義将が再任されている。

こうして大塔合戦は結末を迎えるにいたったが、この合戦でもっとも悲惨であったのは、大塔の城塞に籠城した坂西氏以下の将士たちであった。そのほとんどの将卒は、自害、討ち死にという悲運に見舞われた。大塔城の陥落後、善光寺妻戸(つまど)の時衆(じしゅう)や十念寺(じゅうねんじ)(西後町)の聖(ひじり)たちは、「前代未聞、当世不見の様(さま)なり」という惨憺(さんたん)たる戦場に急行し、戦死者を収容して供養をしたり、遺族の妻子らに形見の品を届けるなどの働きをしている。また、大文字一揆の成員であった更級郡牧城(信州新町)の香坂宗継(むねつぐ)は、籠城者の無残な滅亡のさまをみて無常を感じ、戦陣から直接窪寺(くぼでら)観音(安茂里)に詣(もう)でて参籠(さんろう)ののち出家をとげ、紀伊(きい)国高野山(こうやさん)の萱堂(かやどう)に入って苦行後、高野聖となって諸国をめぐり衆生の利益(りやく)のために尽くしたと伝えられる。あるいはまた、善光寺の桜小路(桜枝町)にいた玉菊、花壽の二人の遊女(あそびめ)は、縁のあった坂西長国の亡きがらを大塔の戦場にたずねてねんごろな回向(えこう)をほどこしたあと、善光寺に入って尼僧となり長国の菩提(ぼだい)を弔(とむら)ったという。

こうした人びとの動静は、善光寺妻戸の時衆らが大塔の古城における戦死者の鎮魂(ちんこん)と唱導の目的を兼ねて語り伝えたところから、世人のなかに深く印象づけられて伝播(でんぱ)していった。たしかに大塔における戦いは、信濃国内大半の国人層がかかわった合戦の全体からみれば、一局面にすぎない戦いであった。しかし、善光寺聖らが人びとを唱導するために折(おり)にふれてこの合戦のことを語り起こしたことにより、「大塔合戦」の名称は合戦全体をあらわす呼称として、後世に伝えられることになったのである。