中世後期は善光寺信仰があらゆる階層に浸透し、また全国津々浦々に流布したのが特徴とはいえ。その中心はやはり鎌倉時代から善光寺信仰を支えた武士層であった。戦国時代になると、かれらのなかには、これまでの新善光寺や模刻像に飽きたらず、信濃善光寺の本尊として伝来した、いわゆる善光寺如来の真仏を自分の領内に持ちだして奉安しようとするものもあらわれた。明応四年(一四九五)、高梨政盛が村上政清と善光寺を取りあって、これを焼き払い、如来を持ち去ったが、悪病に取りつかれたために、三年もたたないうちにこれを返還したという話が『王代記』にみえる。そのとき、高梨氏が安置したのが中野新善光寺(川東善光寺)で、今の南照寺(中野市松川)とされているが、当時、こうした動きは近隣武士層による相互の勢力拡張の過程でしばしばみられたらしい。ところが、その後、有力武将によって遠く信濃の地を離れて、四〇年近くも本尊が流転(るてん)するという事態も起こった。その発端となったのは、甲越合戦である。

天文二十二年(一五五三)、村上義清・高梨政頼らの北信濃の領主は、信濃侵攻をすすめていた武田晴信の圧迫に耐えかねて、越後の長尾景虎(のちの上杉謙信)を頼った。景虎は信濃の武士たちを援助することを名目に出兵し、ここに世にいう川中島の戦いが始まった。弘治(こうじ)元年(一五五五)、二回目とされるこの戦いで、景虎(このころ政虎)が善光寺に隣接した横山城に出陣したのにたいして、武田軍は犀川を隔てた大塚(青木島)あたりに陣を取った。両軍は七月十九日に一度交戦しただけで膠着(こうちゃく)状態におちいり、今川氏の調停で双方とも帰国することになったが、このさいに景虎は善光寺から仏像・仏具の一部を越後に携行したらしい。それらを安置するために春日山城下に近い直江津に善光寺(いわゆる府内善光寺、浜善光寺)が建立され、信濃からも住民が移住して門前町も形成されてにぎわったが、のち上杉景勝の国替えにともなって、これらの仏像・仏具も会津若松、さらに出羽米沢へと移った。現在、山形県米沢市の法音寺に所蔵される鎌倉時代の金銅五鈷杵(ごこしょ)・金銅五鈷鈴(ごこれい)・金銅舎利塔(しゃりとう)(口絵参照)・銅製善光寺如来宝印、山形県南陽市宮内の熊野大社に所蔵される御輿(みこし)・華鬘(けまん)・瓔珞(ようらく)などは、景虎が信濃から運んだ遺品とされているものである。

なお、景虎が移座した仏像に関しては、その後の経過からすると、本尊の善光寺如来ではなかったようであるが、それは本尊のほうは武田氏に先を越されて、持ちだされていたというのが真相らしい。のちに如来の上洛にしたがうことになる大勧進の重栄が執筆した『御遷座(ごせんざ)縁起』によると、弘治元年の七月三日、景虎が飯山に退いたすきをみて晴信が「奪取(うばいと)」ったとある。当時、堂主として善光寺を実質的に管理していた栗田氏(当時は鶴寿(かくじゅ)か)は、当初は越後方に属していたものの武田方に丸めこまれ、弘治元年当時は旭山城に拠り景虎軍と対峙(たいじ)していたという(『妙法寺記』)から、栗田氏があらかじめ避難させていた可能性もある。

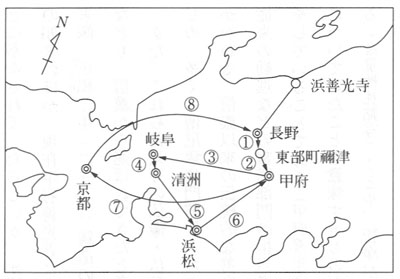

いっぽう、本尊の善光寺如来や、そのほか多数の仏像・仏具・宝物類を手にした武田晴信は、前出の『御遷座縁起』や甲府善光寺に伝わる『武田信玄卿(きょう)甲陽善光寺建立記』などによると、甲斐に移座する前に、いったん佐久郡禰津(ねつ)村(小県郡東部町袮津)に安置したとある。禰津氏は早くから武田氏にしたがい、晴信とは姻戚関係にあった武士という理由によると思われるが、その具体的な寺院についてははっきりしない。

禰津村にいたのは三年ほどで、永禄(えいろく)元年(一五五八)八月甲斐に移された。甲斐国は早くから時宗の基盤があったが、とくに晴信の父、信虎の代に教団としての浄土宗や真宗の教線が伸びたところで、信虎自身も大永年間(一五二一~二八)に二度も信濃善光寺に参詣していた(『高白斎記(こうはくさいき)』)。善光寺如来の遷座は多分に政治的な意図もあったが、甲斐の人びとには熱狂的に迎えられたのではないかと想像される。新しい善光寺は、この年十月から板垣村(甲府市)で地引きを始め、翌年四月に普請に着手、永禄七年(一五六四)には棟上げがおこなわれた。そのあいだ、如来等は上条村(甲府市)の法城寺や現在の善光塚の東に建てた仮屋(かりや)などに奉安されていたらしいが、永禄八年三月二十七日、金堂落慶入仏供養が執行された(『王代記』ほか)。真仏の如来のほか、現在甲府善光寺に本尊として安置される、建久(けんきゅう)六年(一一九五)銘を有する等身の善光寺式如来像、正和(しょうわ)二年(一三一三)鋳造の梵鐘、それと木造源頼朝坐像や同じく熊谷直実(なおざね)坐像などの数体の肖像彫刻群なども、信濃から運ばれてきたと考えられているものである。

また、これら善光寺の仏像・仏具類とともに、堂主を称した栗田鶴寿や大本願の智浄尼(光誉鏡空上人)をはじめ、多くの僧尼衆や門前住人たちがいっしょに移り住んだ。栗田氏は山内の諸堂坊ならびに町屋敷等の管理にかかわる、信濃以来の伝統的な善光寺支配権を武田氏から認められたが(「栗田文書」)、興味深いのは大本願で、従来の勧進などの営繕部門の担当者の職務をこえて、工事全般を督励したり、法会・仏事を主宰するなどの活躍をしていることである(甲府善光寺記録、甲府善光寺文書)。これは事実上、大本願の尼が寺家の統轄者たる地位についていたことを意味するものだが、勧進僧として別に遠江(とおとうみ)(静岡県)厳水寺の源瑜(げんゆ)法印なる僧を起用している(金堂棟札銘写)ことや、智浄が甲府善光寺の「開山」として伝承されている(『甲斐国志』)ことも、この点を裏づけるものだろう。

天正(てんしょう)十年(一五八二)三月、織田氏の侵攻により、武田勝頼は天目山(山梨県東山梨郡大和村)で敗死し、ここに武田氏は滅び去った。善光寺如来は甲斐一国を制圧した織田信忠の手で、美濃国の岐阜城下に運ばれたが、安置したのは、現在も金華山麓の岐阜市伊奈波(いなば)通りに小堂の残る安乗院とされている。かつては伊奈波善光寺ともよばれた寺だが、永禄十二年(一五六九)に山科言継がこの地の如来堂を二度も参詣しており(『言継卿記』)、遷座にさいして新たに建立されたものではなかったようである。

ところが、それから三ヵ月もたたない六月二日、本能寺の変で信長・信忠父子が自殺すると、信忠の遺児三法師(秀信)の後見役として尾張国の清洲(きよす)城主となった信長の次男信雄(のぶかつ)が、今度は清洲城下の甚目寺(じもくじ)(愛知県海部郡甚目寺町)に移した。この寺は尾張有数の古刹(こさつ)で、中世には観音霊場として全国的に知られており、『一遍聖絵』によれば当時の観音は「善光寺如来脇士(きょうじ)」と記されているように、早くから善光寺信仰の影響をうけていたから、善光寺如来を安置するにはまことにふさわしい寺であったといえよう。現在、壮大な伽藍の一郭(かく)に残る釈迦院(しゃかいん)(尼寺)は、このときに如来に供奉(ぐぶ)してきた大本願の智慶(ちぎょう)(正しくは智教か)が一時滞在し、その後もしばしば立ち寄ったとされる子院で、彼女の木像が今も安置されている。

甚目寺にいたのはちょうど一年ほどで、今度は徳川家康がこれを所望したため、天正十一年(一五八三)六月、三河の吉田(愛知県豊橋市)まで移された(『家忠日記』)。このあと確実な史料を欠くが、『御遷座縁起』には家康の本拠としていた遠江国浜松に運ばれ、城下の鴨江(かもえ)寺に安置されたとある。鴨江寺にはこれに関する記録や格別の伝承は残されていないようだが、ほぼ事実とみてよいだろう。この寺は行基開創伝説を有する古刹で、現在も静岡県浜松市東伊場にある。なお、家康が信雄から如来をゆずりうけたのは、信長死後の後継者争いで、羽柴(のち豊臣)秀吉に対抗するため両者が同盟を結んでいたという背景があった。浜松にいた期間は不明だが、この年のうちにはふたたび甲府善光寺に帰還したらしい。この理由を『御遷座縁起』は、家康が「本所に帰るべし」との如来の霊夢を見たためだと記しているが、信濃ではなく甲斐であったのは、それが当時家康の領国になっていたことにもよろう。もともと家康が浜松に如来を長くとどめておく意思のなかったことは、同年四月に甲府善光寺にたいし、寺領二五貫文を安堵(あんど)していた(甲府善光寺文書)ことからも推察される。

慶長二年(一五九七)六月、善光寺如来は最後の長旅に出ることになる。当時天下人(てんかびと)になっていた豊臣秀吉の要請により、前年の地震で破損した京都東山の方広寺の大仏のかわりに、安置されるための上洛であった。当時、秀吉は病状が思わしくなく、その平癒(へいゆ)のために奥州平泉中尊寺(岩手県西磐井郡平泉町)の一切経なども大仏殿に運びこまれていたから(『当代記』)、単に政治的な利用というより、三国伝来の生身の如来にすがりたいという気持ちのほうが強かったとみるのが妥当だろう。

遷座するにあたっては、甲斐国の領主浅野長政を奉行として、甲府から京都までの路次を人足五〇〇人、伝馬(てんま)二三六匹で送迎するように諸大名に命じている(甲府善光寺文書)。そのルートは甲斐から駿河に抜け、東海道筋を通るものだったが、送迎にあたった大名は、山内一豊・堀尾吉晴・池田輝政・福島正則・長束(なつか)正家・徳川家康・京極高次といった、そうそうたる顔触れであった。如来を京都に迎えるにあたっては、秀吉の信頼の厚かった、高野山の木食(もくじき)上人で、方広寺の住持でもあった興山応其(こうざんおうご)が取りしきった。近江大津(滋賀県大津市)から入京までは応其自身が先駆を勤め、かれの差配で威儀(いぎ)を整えた、諸門跡(もんぜき)以下の真言・天台両宗の僧徒おのおの一五〇人が供奉(ぐぶ)したと、『梵舜(ぼんしゅん)日記』や『鹿苑(ろくおん)日録』などにみえる。入仏は七月十八日のことであった。

いっぽう、この如来の遷座については、大本願の智慶の尽力も多大なものがあったらしく、彼女は甲斐から上洛するに先立ち、上人号を勅許されることを、かつて善光寺の本寺であった三井寺聖護院(しょうごいん)門跡の道澄やその兄の近衛前久(さきひさ)、さらには徳川家康、武家伝奏の勧修寺光豊(かじゅうじみつとよ)らを動かして実現した(大本願文書)。彼女はむろん如来の行列に随仕(ずいじ)したが、この一行(いっこう)には上杉景勝から大勧進に任命されていた妙勧院の重繁や、一五人の灯明衆の姿もあった。

如来を安置した方広寺大仏殿には京中の貴賤万民が群参したことが諸書に見え、当時の都での熱狂ぶりがうかがわれる。如来遷座中に秀吉がここでおこなわせたことで特記すべきことといえば、「大明朝鮮闘死之衆」、つまり、この年起こした秀吉による第二次朝鮮侵攻に抗して、戦死した明や朝鮮の人びとの耳鼻を埋納(まいのう)した耳(鼻)塚を如来堂西門前に築かせ、九月二十八日にはそれを供養する大施餓鬼(せがき)を、木食応其と相国寺の西笑承兌(せいしょうしょうたい)(『鹿苑日録』の筆者)を責任者として執行させたことだった。しかし、善光寺如来の仏力をもってしても、肝心の秀吉の病は快方に向かうことはなく、けっきょく、如来の夢告によって帰還させることとなり、翌慶長三年(一五九八)八月十七日、にわかに都を出立した(『梵舜日記』)。それは秀吉の死去する前日というあわただしさであったが、これにより善光寺如来はじつに四〇年ぶりに信濃にもどることになったのである。入洛のときと違って簡素な行列であったようだが、大本願の智慶をはじめ、一五人の灯明衆などが御輦(ごれん)に随仕したらしい。しかし、『御遷座縁起』では大勧進の重栄と灯明衆のみを記し、大本願のことを不用意か落としており、ここには近世以降に顕著になる、大勧進と大本願の対立が暗示されていたといえるだろう。