弘治元年冬の旭山城の破却により、善光寺平を見下ろす山城のうち、犀川本流以北に武田方の拠点(きょてん)はなくなり、東側では南端の東条尼巌(あまかざり)城までが反武田側にあった。武田の前線基地はいぜん屋代城・塩崎城であった。このため、武田晴信にとっては尼巌城の攻略と、犀川の突破が最優先の軍事目標であった。屋代城の東北方わずか八キロメートルのところにある尼巌城は東条(松代町)の武士東条信広が守っていた。武田方の攻撃軍の大将は真田幸綱である。弘治二年八月八日、晴信は幸綱にたいし「東条あまかざり城、その後いかが候哉(や)、片時も早く落居(らっきょ)候よう相勤めらるべく候」と催促しているから、予想を上まわって籠城(ろうじょう)軍の抵抗がつづいていたとみられる。東条に隣接する西条(松代町)を本拠地とした西条治部少輔(じぶしょうゆう)は、いちはやく天文二十二年に晴信に通じていたが、晴信から「東条普請(ふしん)の儀」を頼まれて東条に着城し、城普請に従事した。それを謝す八月二十五日付の晴信の書状(『信史』⑫)が弘治二年のものとすれば、尼巌城の落城は八月なかばころであったろうか。東条信広は本領を失って景虎を頼り、二六年後の天正十年(一五八二)、上杉景勝が北信を手に入れたのにともない、念願の尼巌城復帰を果たすことになる。なお、こののちの武田の文書には「尼巌城」の名は見えない。

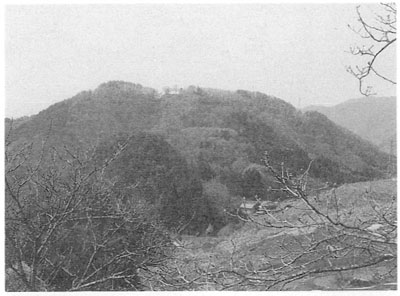

晴信は犀川以北への進出のために、出兵という手段をとる前に、武士たちに服属をうながすさまざまな働きかけを個別におこなって味方を増やし、武士たちの結束と抵抗力を破壊する策をとった。善光寺の背後にある葛山(かつらやま)城は落合二郎左衛門尉(じょう)が守る大きな山城で、弘治元年の第二次川中島の合戦では旭山城にたいするおさえの城として、また景虎の陣の守りとして重要な役割を果たしていた。ここを掌握(しょうあく)できれば、千曲川以西の善光寺平から上杉方勢力を一掃できるほど重要な地である。

晴信は葛山の中腹にある茂菅(もすげ)の静松(じょうしょう)寺の住職に手をまわし、城主の一族を味方に引きこむ策に出た。弘治二年三月十一日付で静松寺にあてだ晴信書状には、落合遠江守(とおとうみのかみ)と同名の三郎左衛門尉が内応の意を示してきたことが記されている。この二人は、惣領(そうりょう)に服属してきたこれまでの地位から上昇できる好機と考えたのである。晴信にその保証を迫った。晴信は「たとい惣領二郎左衛門尉方、当手に属され候といえども、両所にたいしいよいよ懇切申すべく候」と、かれらを優遇することを約束した。ついで、井上氏のうちの左衛門尉が晴信に通じ、弘治二年六月二日付で綿内領(若穂)の内の隠居免三五〇貫文を宛行われ、七月十九日には市川孫三郎信房が晴信に忠誠を誓って高梨の一族安田氏の所領(飯山市木島)を宛行われた。

かれらは、今この時期にあえて武田につくことが飛躍の好機と考えたのである。かれらのように、惣領の規制や一族・地縁のつながりを断って武田に通じたものたちが、ほかにもたくさんいたにちがいない。しだいにあらわになってきていた諸階層の対立と在地秩序の動揺・解体の動きが、他国の軍隊の侵攻を機に噴きだしたのである。

他方、武田の巨大な軍隊に立ち向かわなければならないというのに、しかも善光寺平以北を除いて国内はすべて敵方であるのに、反武田の人びとをまとめる力は信濃の人びとになく、唯一中核となりうる長尾景虎もあまりに非力であった。弘治三年(一五五七)、晴信は景虎が動けない深雪の時期を選んで北信に兵を送り、葛山城を攻めた。自身は深志城に入った。景虎は同年正月二十日付で更級郡の八幡宮(更埴市)に晴信討滅を祈る願書を納めているが、晴信の軍事行動については何も述べていないから、この時点ではまだ武田軍は川中島には達していなかったのであろうか。葛山落城は二月十五日であった。「去る二月十五日、信州水内郡葛山の地において頸(くび)壱(ひと)つ討ち捕らるるの条、戦功比類なく候、いよいよ忠信神妙たるべきものなり」などと記された、三月十日付の晴信の感状が一三通も出されている。頸二つをとったものもいて、葛山籠城(ろうじょう)兵が二月十五日に最後の決戦をし、多くが討ち死にをとげたことがわかる。三月二十日には室賀兵部大輔にたいし、その被官の清兵衛が小田切駿河守(するがのかみ)の頸をとったことを賞する感状が出されている。

この小田切駿河守の実名は幸長と伝えられ、裾花川をはさんで葛山城に隣接する安茂里から小田切地区に勢力をもった有力な武士で、深沢城主と伝えられるほか、小市や今里(川中島町)などに居館跡の伝承がある。このことから、葛山城には落合氏とその被官ばかりでなく、その周辺地域の中小武士が広く結集したとみられる。葛山城は四方の尾根筋に小さな郭(くるわ)を段々に接続させ、そのあいだにいくつもの大きな空堀(からぼり)を入れていて、とくに武田が南方から侵攻してくるのに備えた構造になってはいるが、構造は単純で、北側からの支援がなく孤立した場合には、大軍を相手に有効な防衛態勢はとりにくい。しかも、城の構造を熟知(じゅくち)している静松寺の僧や落合遠江守らが武田方についたのであるから、籠城は一月下旬から二月初めにはじまり、半月ほどの短期間で敗れたのではなかろうか。感状にもあらわれているように、武田の攻撃は容赦(ようしゃ)のないものであった。武田家臣になったばかりの信濃の武士たちが、ことさらに功名をあげることをねらい、籠城兵に襲いかかったのであろう。

江戸時代の天明六年(一七八六)五月、檀家めぐりの途中に静松寺を訪れた伊勢内宮の御師(おし)荒木田(宇治)久老(ひさおゆ)は、葛山落城の伝説をつぎのように書きとめている(「五十槻園旅日記」『新編信濃史料叢書』10)。

此城跡より山をほると米出る。落合備中守のこもれりし城あとなり。むかし武田信玄しば/\攻けるに落さりければ、水の手をたゝんとて、こゝかしこもとめて終(つい)に此山の半腹なる静松寺の住僧にせめとひて、此寺内より水を上(あぐ)る事をしりて、そこをたちけれハ、城内水つきてせんすべ(術)なし。自ら城に火をかけて死したりといふ。

城には火が放たれた。おそらく城主の落合二郎左衛門尉は討ち死にしたであろう。しかし、生き残った人びとも少なからずいた。そのなかで武士の道を選んだものたちは葛山衆とよばれる武士団を構成して武田家臣となり、その滅亡後、上杉氏に属してこの地を去っていくことになる。