豊臣政権は、上杉景勝を会津へ移したあとの北信濃で、秀吉奉行衆の指揮によって新たに総検地をおこなった。不十分であった文禄検地を破棄するものとなった。

下級奉公人にいたるまで上杉家臣団の退去をきびしく推しすすめた上杉の会津移封であったが、家臣団に随行せず百姓であることを選んで在地した地侍層や牢人(ろうにん)もいたであろう。豊臣政権は慶長三年(一五九八)七月を中心に北信濃四郡一円で総検地をおこない、兵農分離を徹底するとともに石高制の確立をはかった。太閤秀吉が直属の奉行衆に実施させた検地、あるいは同じ基準によって大名が自分の領地でおこなった検地を太閤検地とよぶ。太閤検地では、それまで三六〇歩であった一反を三〇〇歩とし、六尺三寸棹(さお)(約一九一センチメートル)を一間と定め田畑を実測する。そして一枚一枚の田畑の地味・水懸かり・日照・肥沃(ひよく)度、耕地への便・不便などを調査して田畑に等級をつけ、京升(きょうます)(一七三九立方センチメートル)によって石盛をきめた。

現存する検地帳には、慶長三年七月九日の高井郡五閑(ごかん)村(須坂市)と同年七月十三日の中島村(同)の二村分がある。検地奉行は五閑村は尾張犬山城主石川光吉、中島村は伊勢松坂城主古田重勝であった。石川・古田ともに秀吉腹心の大名で、とくに北信濃の蔵入地代官となった石川がこの検地の中心的な役割を果たしている。この検地は秀吉直属の大名を奉行とした本格的な太閤検地で、じっさいに村々に入りこみ田畑の面積を実測した丈量検地であった。ただし、田に稲のある時期だから、精密さにはやや欠けたと思われる。

慶長三年の検地の実施は、この二つの村の検地帳のほかつぎの史料にも伝えられる。慶長三年七月の埴科郡皆神山熊野権現(みなかみやまくまのごんげん)(松代町)あての寄進状には検地を免除すると記され、同年八月の田丸直昌あて領知状には検地の上宛行(あてが)うと記される。また慶長七年十月の水内郡岩草村(七二会)の検地帳には「備前時帳はずれ」と記される。これは岩草村に石川検地のときの検地帳があったことを示している。さらに、のちの史料であるが元和(げんな)四年(一六一八)に水内郡麻生田(あそうだ)村(飯山市)の百姓がときの飯山城主佐久間安政(やすまさ)にあてた訴状にも、「五束(ごそく)村(同)の荒れ地を開墾してできた麻生田村が石川備前の検地のとき大坪村(同)の地籍に入った」と記されていて、関一政領の水内郡五束・麻生田・大坪村での石川検地の施行を伝える。また寛永十六年(一六三九)に大勧進(だいかんじん)代官らが幕府に出した訴状にも、「善光寺領内の年貢取り立ては石古(石川)(いしこ)備前の御縄(検地)の時のままである」と記されており、のちの善光寺領でも検地がおこなわれたことを明記している。これらの史料から慶長三年の太閤検地は蔵入地はもとより田丸領、関領の私領をふくみ、のちの善光寺領にもおよんだ北信濃一円の総検地であったことが確認できる。

五閑村と中島村の検地帳には、田畑の等級・面積・分米(ぶまい)(石高)・名請人が順に記され、最後に田畑・屋敷の等級別合計面積、斗代(とだい)と分米合計高が記される。斗代は田畑一反あたりの基準収穫高で石盛(こくもり)ともいった。石盛は田方が上田一石四斗、中田一石三斗、下田一石、稗(ひえ)田一石で、畑方は五閑村と中島村では多少の違いがみられ、中畑は中島村九斗・五閑村八斗、下畑は中島村五斗・五閑村六斗であり、屋敷地は一石であった。米をつくらない畑や屋敷地も、米の生産高に換算して石高がきめられ把握されたのである。全筆の分米高を合計したものが村高で、五閑村が四一石八斗九升、中島村が二四六石九斗七合であった。

隣村からの入作者をのぞいた中島村の四七人の名請人をみると、零細な所持地の百姓が圧倒的に多く、五反以下の所持地の百姓がおよそ八割にのぼる。百姓のほぼ九割が所持高一石以下で、一〇石以上の所持高のものはわずかに四人である。文禄四年の中氷鉋・下氷鉋両村にみられた分付記載はなく、上杉移封によって大小の領主がいなくなり、残留した地侍層は小百姓から年貢を搾取(さくしゅ)する特権をうばわれ、耕作者のひとりとして登録されたのである。これまで在地小領主・地侍層に隷属していた百姓が、わずかながら自分の土地をもつことができ、小百姓として自立していくいとぐちを得る。しかし、屋敷地を所持するものはたったの一人で、名請人の数にたいして屋敷地の所持者が極端に少ない。百姓が自立して生活していくには自分の屋敷地をもち、少なくとも三石以上の石高をもたねばならないから、検地帳に登録はされても、独りだちできないものが多かったであろう。零細な名請地の小百姓を多数登録したことは、慶長三年の太閤検地が百姓だけの村をつくりだすことを強引なほど推しすすめたことを物語るといえよう。

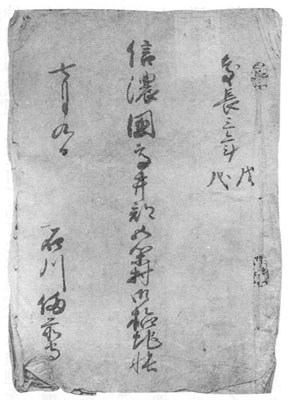

また、五閑村と中島村はこの検地で村切(むらぎり)された村である。中島村の検地帳の表紙には「信濃国高井郡井上村ノ内中島村」とあり、井上村(中世の井上郷)のなかから中島集落が分けられ、新しい村として成立したことを示している。中島村では名請人の六割が井上村など隣村からの入作(いりさく)であることも、人為的に村立(むらだ)てされたことを裏づける事実である。五閑村は八重森(やえもり)村(須坂市)と村切された。さきにみた水内郡麻生田村も、この検地で五束村から大坪村へ編入されている。慶長三年の検地は中世からの郷を否定し、行政単位として人為的に新たな村をつくりだす村切が積極的におこなわれた検地であった。

検地によってきめられた村高は年貢や諸役の基準となり、領主の領知高もこれをもとにきめられる。年貢や諸役は村高に応じて村に割りつけられ、村全体で上納する。これを村請(むらうけ)制という。このようにして北信濃では慶長三年の太閤検地によって本格的な石高制が始まり、近世の村が成立し、村請制がつくりだされた。領主が百姓を村を単位として一元的に支配する近世的な体制が成立した。

検地が完了した慶長三年八月四日に秀吉から田丸直昌にあてて、「信濃国川中島更級郡内一万三三三石五斗、高井郡内一万四六七七石一斗五升、埴科郡一円一万五〇〇〇石、都合四万石のこと、目録別紙にあり、今度の検地をもってあらためて宛行(あてが)う」(『信史』⑱二八六頁)という領知状と、支配の村々を記した領知目録が渡された。三月に海津城と四万石の領地をあたえられていた田丸は、ここで石高がきまり領地の村々が決定した。領知目録は残されていないため、支配する村々を明らかにはできない。関一政についても領知状や領知目録は残っていないが、田丸と同じくこの検地で三万石の所領の村々が決定したにちがいない。豊臣氏蔵入地の石高は五万五二六五石ときまった。全国の豊臣氏蔵入地はおよそ二二二万石にのぼり、「慶長三年検地目録」(『大日本租税志』二五)に記される全国検地高一八五〇万九〇四三石七斗四升のうち一二パーセントを占めた。その分布は、畿内近国と北九州・瀬戸内に集中しており、東国では数少なく、かつ規模も小さい。信濃国分の五万五二六五石は、越中(富山県)・三河(愛知県)以東の東国において最大の蔵入地であった。なお、この東国最大の蔵入地はまさに北信濃に置かれた蔵入地をさしている。